Introduction au cartulaire des Templiers de Montsaunès

Communication de Monsieur Charles Higounet

Le cartulaire des Templiers de Montsaunès (1), objet de la présente publication, est conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne (2). L'archiviste du Grand Prieuré de Malte de Toulouse, d'où il provient, le décrivait ainsi au XIIIe siècle: "un cayer en parchemin dans lequel on a mis pour mémoire plusieurs donnations faites aux Templiers de Monsaunès tant pour le chef lieu que pour les membres en dépendant. La première desdites donnations fut faite par le comte de Comenge et les autres par différens particuliers, dattées du dousième siècle" (3). Il se présente sous la forme d'une petite brochure de parchemin mesurant 140 X 220 millimètres, protégée par une récente couverture de papier fort, beige. Il se compose actuellement de 22 feuillets répartis en trois cahiers comprenant respectivement 8, 8 et 6 feuillets. Le premier feuillet, qui a longtemps servi de couverture, est de lecture malaisée. Les deux premiers cahiers sont en bon état; le troisième est par contre fort endommagé; il devait originairement se composer, comme les deux autres, de 8 feuillets; les deux feuillets centraux ont disparu ; l'actuel folio 20 manque presque entièrement ; du folio 21 ne reste que la moitié supérieure et le folio 22 est déchiré dans son coin inférieur droit. Les feuillets ne portent aucune trace de foliotation ou de pagination anciennes (4).Le parchemin des trois cahiers est identique ; c'est une peau assez grossière. Le texte est écrit sur les deux faces, avec des marges d'environ 10 à 20 millimètres. Les pages sont réglées à la pointe sèche. L'encre est généralement restée très noire. Presque toutes les pièces forment un alinéa. Un titre très bref, donnant le nom de l'auteur de l'acte, tracé à l'encre rouge soit à la fin de la pièce précédente, soit dans la marge (5) accentue cette division en paragraphes. La première lettre de chaque acte est également écrite à l'encre rouge. Il n'y a naturellement aucune numérotation ancienne (6).

L'écriture est uniforme d'un bout à l'autre du manuscrit. Apparemment, le cartulaire est l'œuvre d'un même copiste et il a été tracé, sans doute, dans un laps de temps relativement court. Les caractères de cette écriture et la date de la plus récente pièce du recueil, 1193-1194 (nº 6), font placer sa rédaction à cheval sur la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Le rédacteur pourrait bien être le "Bernardus Barrera" d'un acte de janvier 1213 (n. st.) du fonds de la commanderie de Montsaunès (7), scribe dont la main se rapproche beaucoup en effet de celle du cartulaire. Rien dans le corps du travail ou extérieurement à lui ne permet de dire en quelles circonstances les Templiers firent établir cette transcription. Aucune règle ne paraît avoir présidé à la distribution générale des 98 pièces que contient aujourd'hui le cartulaire: ni ordre chronologique, ni classement par commandeurs, par auteurs de donations ou par localités. On ne distingue ça et là que quelques ébauches de rapprochement: chartes comtales en tête du recueil (nos 1, 3, 5), actes reçus par les commandeurs Guilhem de Garrigue (Nº 12-26, 28-31, 4046) et Auger de Cun (Nº 63-75), titres de la maison de Saint-Sirac (nos 87-95) (8).

Mr. Du Bourg a déjà utilisé le cartulaire des Templiers pour écrire le chapitre sur la commanderie de Montsaunès de son "Histoire du Grand Prieuré de Toulouse" (9); S. Mondon a aussi beaucoup pratiqué notre manuscrit. Mais le premier de ces deux auteurs s'est contenté d'une vue rapide et superficielle et le second n'a tiré de ses papiers, conservés actuellement aux Archives de la Haute-Garonne, qu'un article très

Général (10). Si notre publication ne révèle donc pas un document inconnu, elle met intégralement à la disposition de tous un texte important pour l'histoire médiévale des pays pyrénéens, pour l'histoire du Temple et, d'une façon générale, pour l'histoire sociale et économique.

* * *

Du point de vue paléographique le petit cartulaire des Templiers commingeois ne présente pas de particularités remarquables. Sa lettre, soignée et assez régulière, est celle de tous les manuscrits méridionaux du début du XIIIe siècle (11). Ses abréviations ne sortent pas du répertoire ordinaire de cette époque. Les sigles ne sont guère employés que pour abréger les noms propres de personnes, et encore sont-ils souvent accompagnés de signes spéciaux ou de lettres suscrites (12). L'usage de l'abréviation par suspension est également assez peu habituel. La contraction et l'emploi de signes conventionnels sont les procédés les plus courants (13). L'utilisation des chiffres romains n'appelle aucune remarque. Pour les corrections, enfin, le scribe a utilisé les ratures (nº 32), le grattage (nº 62) et les additions en marge (nos 39, 41).La chronologie des actes du recueil pose, par contre, une série de délicats problèmes et offre des conclusions d'une portée générale. Des 98 pièces du cartulaire, 34 seulement possèdent des éléments chronologiques. Le détail et le groupement de ces éléments sont eux-mêmes très variables (14). Le millésime n'est indiqué que dans 29 actes, et une date complète, par an, mois, quantième et férie, ne se trouve que dans 20 pièces. Dans ce cas la détermination du jour par l'âge de la

lune est la plus fréquente, celle par le quantième julien ou par le calendrier liturgique, l'exception; de même, dans la désignation du jour de la semaine, le système par féries l'emporte sur les noms hérités de l'Antiquité. épacte et concurrent ne sont donnés que dans des cas particuliers: série d'actes de 1179, sans doute du même scribe (Nº 19, 57, 58, 59); acte du 25 mars, premier jour de l'année 1168, (nº 94). Les éléments onomastiques manquent rarement dans les dates ; ce sont les noms du comte et de l'évêque de Comminges pour les actes qui touchent à des terres ou à des personnages de la mouvance des Bernard et du diocèse des Convènes (15), les noms du comte et de l'évêque de Toulouse pour ceux qui touchent à la mouvance raimondine 16) (nos 63, 64, 92, 94) ou qui ont été écrits par le scribe Guilhem de Barcoudan (nos 62, 94) ; c'est aussi le nom du roi de France, dont on ne remarque l'absence que dans la série d'actes de 1179, déjà signalée, omission par ignorance ou abstention dans l'incertitude du nom à tracer à cette époque (17) ? L'indication du lieu où l'acte a été conclu fait au contraire généralement défaut ; mais lorsqu'elle existe, elle est alors très précise (18).

Les questions particulières soulevées par la datation des pièces du cartulaire sont traitées en note de la publication de chacune d'elles. On ne sera pas sans remarquer le grand nombre de cas où les divers éléments chronologiques sont en discordance ; on verra cependant que, la plupart du temps, ces discordances ne proviennent pas d'erreurs de comput, mais de fautes de copie. Pour les pièces non datées, nous nous sommes appuyés, pour proposer un ou plusieurs millésimes, tantôt sur la comparaison avec les actes ayant une date sûre, tantôt sur la chronologie des maîtres du Temple de la baillie de Toulouse, tantôt sur celle des commandeurs de Montsaunès qui ressort de l'étude du cartulaire lui-même, tantôt enfin sur l'indication de la présence de certains personnages dans le corps du texte. Dans le cas de la datation par le nom du commandeur, nous nous sommes néanmoins abstenus d'écrire tout millésime d'approche pour les actes reçus par Guilhem de la Garrigue qui paraît avoir été par deux fois précepteur (1177-1179 et vers 1184) et nous n'avons indiqué qu'une date limite antérieure pour ceux du préceptorat d'Auger de Cun (après 1180).

En tout cas, tous les actes datés s'inscrivent strictement dans la seconde moitié du XIIe siècle entre les millésimes 1156 (nº 41) et 1193 (nº 6). La pièce nº 43, donnée par Du Bourg et Mondon comme la plus ancienne du recueil, et par là de l'histoire de la commanderie, s'avère être, à la démonstration, non pas de 1142 mais de 1192. Pour les pièces enfin dont la date est réduite au seul millésime, nous avons conservé ce millésime en ancien style, car nous ignorons lequel des calculs, pisan ou florentin, de l'Annonciation employait le scribe de l'original.

Les actes du cartulaire dont les éléments chronologiques sont suffisants pour permettre les vérifications nécessaires font en effet apparaître, dans la région pré-pyrénéenne du Comminges où se trouve Montsaunès, concurremment l'emploi du calcul pisan et du calcul florentin de l'année de l'Annonciation (19). Ainsi les dates des pièces Nº 62 et 94 dont les originaux ont été écrits tous deux par le scribe Guilhem de Barcoudan sont établies suivant le calcul pisan. De fait les éléments de la première:

"mense madii, feria II, luna XXV... anno ab incarnatione Christi Mº Cº LXº VIIIIº", concordent pour le lundi 6 mai 1168 (n. st.).

Et ceux de la seconde:

"mense marcii feria IIº, VIIII kalendas aprilis, luna XII epacta VIIII concurrentes I... anno ab incarnatione Christi Mº Cº LXº VIIIIº, pour le lundi 25 mars 1168 (n. st.) (20).

Mais d'autre part la date de la pièce nº 83, "in die Ramis palmarum... anno ab incarnatione Christi Mº Cº LXº Iº", élimine l'emploi du style pisan, puisque les Rameaux étant tombés en 1160 (n. st.) le 20 mars et en 1161 (n. st.) le 9 avril, l'année pisane 1161 n'a pas eu en effet cette fête dans son calendrier. La concordance des éléments chronologiques joue également en faveur du calcul florentin pour les pièces nos 36, 51, 61, 63, 64 et 77 (21).

Du point de vue de la diplomatique, notre cartulaire présente une transcription, plus ou moins intégrale ou fidèle de notices plus ou moins développées. Beaucoup de pièces ne sont, en réalité, que de courtes analyses d'actes dont le copiste n'a gardé de la teneur que l'auteur, l'objet et les témoins (22). De quelques actes transcrits, nous avons la chance de posséder encore les originaux (Nº 7, 20, 32, 41, 77, 85) ou des copies contemporaines. Par l'édition de ces originaux et par les variantes de ces différentes copies, que nous donnons à la suite du texte du cartulaire, on se rendra compte des libertés prises par notre scribe. Souvent même il appert que la transcription s'est accompagnée d'une traduction latine des originaux rédigés en gascon (23). Il va sans dire que, dans ces conditions, on ne peut tirer qu'un faible parti de l'étude diplomatique de la teneur des pièces. La structure en apparaît d'ailleurs très simple. L'invocation est rare "In nomine Domini" (Nº 7, 41, 43) ou "in Dei nomine" (Nº 35, 66, 96, 97). C'est le plus souvent par une notification du type "Sciendum est quod, Notum sit omnibus..." ou "Verum est quod" que débute le discours. Exposé très réduit et dispositif se partagent à peu près à égalité entre les formes subjectives et objectives. L'énoncé des témoins précède presque toujours la date, lorsqu'elle existe. Vient enfin la mention du scribe, N... scripsit (24).

Le latin de notre document est une langue barbare qui calque, lorsqu'elle ne les traduit pas, les tournures, les locutions et les termes de la langue parlée (25). Son emploi montre néanmoins la fidélité à la tradition de la rédaction en latin. Souvent à court de vocabulaire, scribes ou copiste passent dans le même acte du latin au gascon (26) ; les noms de personnes et les noms de lieux-dits étaient évidemment pour eux les plus dangereux écueils, aussi ces noms sont-ils le plus souvent donnés en langue vulgaire et avec des graphies très variables.

L'index des noms propres placé à la fin de la publication de ce texte en montrera la richesse en noms de personne. Les noms simples y sont rares, les noms doubles à peine plus nombreux; les dénominations les plus fréquentes sont formées par un nom et un surnom, sobriquet ou nom de lieu ou de terroir. Des noms, nous ne signalons expressément que celui, très local, de Vidian (nº 40).

Parmi les surnoms, on relèvera Alegre, Anuler, Archer, Bafet, Baron, Barrau, Barrera, Blanc, Bocher, Bonet, Corb, Cosa, Duran, Escarrer, Estard, Faber, Focal, de Furno, Griu, Gros, Lamera, Lubet, Marron, Mor, Penavaira, Roi, Salner, Salvat, Serbat, Tineosus, Vacca, Veler, Vilan, surnoms qui, pour la plupart, sont alors en train de devenir héréditaires.

Les noms d'origine géographique groupent 40 % environ de l'ensemble (27). Ils ne font pas encore apparaître au XIIe siècle dans la petite région qui nous occupe, de déplacements importants de population. Beaucoup de personnages portent le nom des lieux mêmes qu'ils habitent.

La liste des toponymes révélés dans le cartulaire est moins longue que celle des noms de personne. Elle intéresse surtout les lieux-dits des alentours immédiats de Montsaunès et de Salies-du-Salat avec quelques échappées en Castillonnais et dans la plaine entre Martres et Saint-élix. Les noms de plusieurs villages commingeois et castillonnais et d'importantes communautés des pays pré-pyrénéens s'y rencontrent en outre. L'identification de ces noms a été faite pour autant et avec toute la précision qu'il a été possible de faire.

* * *

Les renseignements que l'histoire locale et générale peuvent tirer de ce recueil d'analyses et de transcriptions des premiers actes du chartrier de Montsaunès sont aussi nombreux que variés.Le cartulaire est, évidemment, d'abord la source principale de l'histoire primitive de la commanderie. A défaut d'une charte de fondation ou d'un acte montrant l'installation des chevaliers à Montsaunès même, la pièce nº 41, et son original de 1156 (28) est le point de départ de cette histoire. La seconde moitié du XIIe siècle a vu la maison s'organiser et se constituer un noyau de biens fonciers et de droits déjà considérable. Les commandeurs, précepteurs ou maîtres (29) qui ont dirigé son administration pendant la période comprise entre les dates extrêmes du cartulaire ont été:

1161, août 1165, mai: Pierre Berenger.

v. 1165 — Pierre de Toulouse.

v. 1165-1168 — Arbiel de Plana silva.

1170, août — Guilhem de Toulouse.

v. 1175-1176 — Odon de Bazus.

v. 1176-1177 — Arnaud At d'Ariels.

1177, novembre — 1179, septembre — Guilhem de Garrigue.

1180, janvier — 1184 — Auger de Cun.

v. 1184 — Guilhem de Garrigue.

1184-1193 — Auger de Cun.

En outre Arnaud de Martres en 1169 et Géraud de Tézan en 1175 administraient la petite maison de Saint-Sirac. Le nombre des frères placés sous les ordres de ces commandeurs ne paraît pas, à considérer les mentions de témoins des actes, avoir été bien élevé (30). Un chapelain assurait le service de l'église du Temple (31).

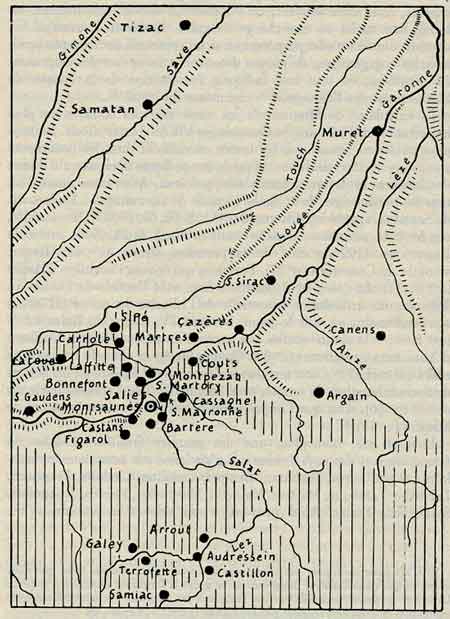

Les biens et les droits acquis par les Templiers pendant cette première partie de leur histoire se situent à Montsaunès et dans ses environs, Bartère, Castans, Vidalets, Figarol, Sainte-Mayronne-de-la-Pujole, à Saint-Martory et, sur la rive gauche de la Garonne, à Lafitte et à Carrole, à Salies et dans la vallée du Salat, à Couts sur le versant nord du massif d'Ausseing, à Canens dans le Terrefort, en Castillonnais enfin (32).

En tête des bienfaiteurs, le rédacteur du cartulaire a placé lui-même les comtes de Comminges Dodon et Bernard IV. Les seigneurs de Montpezat, dont les ruines du château se dressent encore, face à Montsaunès, au défilé de la Garonne entre Saint-Martory et Mancioux, furent avec eux les plus généreux; on trouve ensuite les seigneurs de Roquefort, les Bartère, les Couts, les Aspet, les Martres, les Tersac, les prieurs de Saint-Martory (voir carte).

Les achats proprement dits sont peu nombreux. Les "abandons rémunérés" constituent le plus fort lot: 44 actes. Ils affectent la forme de mutuelle donation (33). Les Templiers acquittaient le prix de la concession soit en espèces, soit, assez souvent, en donnant un cheval, une jument, un bœuf, une vache ou une charge de grain. Resterait à savoir si ces contrats ont eu un effet perpétuel ou si, au contraire, ils n'ont pas servi, avec les engagements, de moyen détourné pour opérer des emprunts. Ils semblent, en tout cas, indiquer l'orientation de la maison de Montsaunès vers l'élevage et le commerce du bétail (34).

Le cartulaire de Montsaunès est aussi une des sources les plus importantes de l'histoire du Comminges à la fin du XIIe siècle. Pour ce pays pyrénéen, ignoré par les textes narratifs et dont les documents antérieurs au XIIIe siècle sont si rares, les quelques aperçus qu'il donne des hommes et des événements sont précieux. Ainsi nous montre-t-il tous les personnages de la lignée comtale de Comminges:

Dodon, dit de Samatan, appelé aussi Bernard (Nº 1, 3, 60, 61, 76, 97) ;

Bernard IV, son fils aîné, successeur dans le comté (Nº 1, 2, 5, 24, 29) et comte de Bigorre en 1192 du chef de sa première femme (nº 43) ;

Roger, vicomte de Couserans (nº27) ;

Fortanier qui épousa l'héritière d'Aspet (nos 1, 11).

La pièce nº 1, surtout, fixe, avec l'entrée de Dodon au Temple, une articulation essentielle de l'histoire du comté (1176). A son lendemain, on voit le jeune Bernard IV, neveu de Raimond V (Nº 2, 5), et le comté confiés à la garde d'un parent éloigné, Guilhem d'Aure, "custos comitatus" (nº 80).

Quelles intrigues et quels événements cela a-t-il caché ? (35).

Dans nos textes s'aperçoivent également les débuts de l'administration du comté, avec Sanche de Salies comme bayle du comte (nº 66), ainsi que l'imprécision de ses limites dans la région de Martres (nº 11).

Il n'est pas, non plus, une des grandes familles féodales du Comminges et des pays voisins qui n'ait laissé son nom dans le cartulaire: Aure, Aspet, Barbazan, Benque, Castillon, Ciadoux, Francazal, Labarthe, Larroque, Martres, Mauléon, Montpezat, Pointis, Roquefort, Saint-Béat, Tersac. Ainsi peut-on, à son aide et en combinant ses mentions avec celles de quelques autres documents, reconstituer l'enchevêtrement généalogique des générations de ces hobereaux, contemporaines de Louis VII et de Philippe Auguste.

L'église de Comminges a également sa place dans le recueil. Nous n'insistons pas sur l'intérêt chronologique que présente l'indication du nom des évêques dans les dates des actes. Trois prélats du siège des Convènes sont cités dans les pièces ci-dessous: Arnaud-Roger Ier, Arsius Daujon, Raimond-Arnaud. Le premier a disparu, savons-nous, le 6 mars 1177 (36). Le cartulaire appelle le second, Assivus, Arsitus Daujon ou Arsivus d'Albino; son nom apparaît dès le mois de novembre 1177 (Nº 23, 28); la pièce nº 66 le donne encore comme évêque en mai 1190, mais le copiste peut avoir commis une erreur de millésime. Le troisième, connu généralement sous le nom de Raimond-Arnaud de Labarthe, porte dans la pièce nº 43 celui de Raimond-Arnaud de Volvestre. Relevons encore dans cette rubrique les mentions de l'abbaye de Bonnefont et des prieurés de Martres, de Saint-Martory et de Roquefort, ce dernier desservi par un moine d'Alet.

L'histoire sociale et l'histoire économique n'ont pas moins à prendre, enfin, dans les chartes des Templiers que l'histoire régionale. On trouvera surtout dans ces chartes de précieuses indications sur la condition des personnes. Combien, par exemple, sont intéressantes les cessions de serfs et les autorisations de formariage que contient le recueil (Nº 6, 70). La protection du Temple paraît avoir été recherchée puisqu'un serf d'Arnaud Bafet de Montpezat n'hésitait pas à verser à ce dernier trente sous morlaas pour la donation de sa femme et de ses enfants aux Chevaliers (nº 35). Mais entre ces non-libres et les hauts barons il faudrait préciser la gamme des conditions de tous les personnages mis en avant dans les actes. L'étude de la condition des terres puisera, de même, dans les contrats que nous publions d'utiles informations.

Plus que la condition juridique des terres, la structure sociale du sol nous paraît d'ailleurs poser ici un intéressant problème, celui du "casal". Sans aucun doute le mot "casal" ne désigne dans les actes du cartulaire ni une maison, ni un enclos, ni un jardin, ni un terrain à bâtir, ni une pièce de terre quelconque. Le "casal" de cette région sous-pyrénéenne semble bien être au XIIe siècle une exploitation agricole familiale, comprenant des terres et des bâtiments, définie le plus souvent à la fois par un nom de personne et un nom de lieu (37). On verrait dans cette exploitation l'unité de tenure paysanne. Mais, sur ce point encore, le cartulaire ne peut être que l'amorce d'une enquête (38).

Les cultures qu'enregistrent nos documents sont uniquement celles des grains, froment, millet et avoine, et de la vigne. La pièce nº 11 indique dans la région de Martres un enclos où céréales et vigne étaient associées, "vinea cum blad intus claus". La mesure agraire parfois employée, était le journal (39) ; la mesure de capacité, aussi bien pour les grains que pour le vin, le setier; il n'est fait qu'une fois allusion à une mesure locale, celle de Martres (nº 41) (40). Tous les prix sont évalués dans les actes commingeois de cette époque en monnaie de Morlaas, par sous et deniers (41).

Il n'est pas jusqu'à l'archéologie locale et à l'histoire littéraire qui ne puissent glaner quelque chose dans le cahier des Templiers. La pièce nº 27, "Hoc fuit factum ante hostium ecclesie Montis Salnensis", montre ainsi que la petite église romane, seul vestige de la Commanderie, était déjà construite vers 1180 (42). La pièce nº 81 évoque le château de Montpezat. La maison de Saint-Sirac, les bâtiments claustraux de Saint-Gaudens, la petite chapelle de Sainte-Mayronne au bord du Salat, l'église Saint-Pierre de Carrole près d'Aurignac sont autant de monuments encore que l'on rencontre au détour d'autres pièces. Enfin le "Guillelmus de Marcabeu" de l'acte nº 94 était-il le troubadour gascon Marcabrun ? (43).

* * *

Les remarques et les renseignements que nous avons placés en tête de la publication de ce petit cartulaire ne sont nullement exhaustifs; ils ne visent qu'à indiquer des ordres de recherches et ne sauraient en aucune manière suppléer l'étude des textes eux-mêmes. Le cartulaire ne peut d'ailleurs être bien souvent qu'un point de départ et il ne prendra toute sa valeur que confronté et complété avec les autres documents du riche fonds d'archives de la commanderie et avec les documents contemporains d'autres institutions commingeoises (44).Sources: M. Charles Higounet — Bulletin Philologique et Historique, (jusqu'à 1715) — Comité des Travaux Historiques et Scientifiques — Années 1955 — 1956. Presses Universitaires de France — 1957.

Notes

1 — Montsaunès, Haute-Garonne, canton de Salies-du-Salat, arrondissement de Saint-Gaudens.2 — Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I. I. — Indiqué par H. STEIN, Bibliographe générale des cartulaires français (Paris, 1907), nº 2599 et par M. DESSUBRE, Bibliographe de l'Ordre des Templiers (Paris, 1928), nº 164.

3 — Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Inventaire, nº 101, p. 1.

4 — La foliotation que nous indiquons dans cette publication est établie d'après l'état actuel du manuscrit.

5 — Ces rubriques sont reproduites plus bas en petites capitales.

6 — Une numérotation des pièces a été tracée au crayon il y a quelques années par S. Mondon. C'est celle que nous reproduisons.

7 — Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I, 6.

8 — II nous a semblé préférable de conserver dans cette édition, malgré son apparence arbitraire, l'ordre des pièces du cartulaire lui-même, plutôt que de lui substituer un classement chronologique qui n'aurait pu être rigoureux et qui aurait obligé, pour les recherches, à la gymnastique d'un tableau de concordance.

9 — M. Du BOURG, Hist. du Grand Prieuré de Toulouse (Paris-Toulouse, 2e éd. 1883), publie en pièces justificatives les nos 1, 5 et 6.

10 — MONDON, Les possessions des Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et du Temple dans le Couserans et le Comminges, dans Revue de Comminges, t. XXVII, 1912 et XXXI, 1916. — La commanderie de Montsaunès a fait, en outre, l'objet d'une courte notice d'E. G. LéONARD, "Introduction au cartulaire manuscrit du Temple (1150-1317)". Paris, 1930, p. 79-80.

11 — On la rapprochera, par exemple, de celle du fragment de cartulaire de l'abbaye d'Eaunes (Bibl. nat, Ms. latin 11 012).

12 — Ainsi "Willelmus" s'abrège soit W., soit W9, "Bernardus" soit B., soit b barré; de même, on trouve presque toujours Christi abrégé Xi.

13 — On retiendra en particulier la contraction archaïque "oma" pour "omnia", au lieu du classique "oia"; "ee" pour "esse"; la fréquence de l'emploi du signe final 9, "us", qui devient "s" dans certains cas ; l'usage de la ligature et dans quelques pièces pour la conjonction et (Nº 66, 69, 80, 81).

14 — Répartition des indications chronologiques dans les pièces du cartulaire: dates par mois 1; mois et férie 2; mois, férie, lune 1; année 4; année et mois 1; année, mois, férie, 4; année, férie, lune 4; année, mois, férie, lune 13; année, mois, férie, quantième julien 1; année, mois, férie, lune, quantième julien 1; quantième d'après une fête liturgique 1; année et fête liturgique 1; épacte 5; concurrent 1.

15 — En effet, avant de s'appeler Saint-Bertrand-de-Comminges, la ville a d'abord porté le nom de Lugdunum Convenarum (Lyon des Convènes).

Son histoire a commencé bien avant la conquête de la Gaule par Jules César.

Après une longue période de prospérité qu'attestent les recherches archéologiques contemporaines, la cité fut rayée de la carte politique de la Gaule mérovingienne et franque. Mais la vie recommença heureusement sous la houlette de saint Bertrand, évêque de Comminges (1083-1123). Usant de son autorité seigneuriale — il appartenait à la famille des comtes de Toulouse — il mit toutes ses forces dans la lutte pour la pacification et l'évangélisation de son diocèse.

De la cathédrale et du cloître qu'il reconstruisit, ne subsistent plus que quelques éléments. En effet, dès la seconde moitié du XIIe siècle, ses successeurs les rebâtirent presque entièrement. C'est avec l'épiscopat d'un autre Bertrand, mais cette fois originaire de Guyenne, puisqu'il appartenait à la famille de Got, que la cathédrale prit son visage actuel.

Devenu pape sous le nom de Clément V, en 1305, il ne cessa de manifester son intérêt pour Saint-Bertrand-de-Comminges et se préoccupa d'agrandir vers est et d'élargir le chevet de la cathédrale.

Séduit par les splendeurs de l'architecture gothique, il opta pour une abside à cinq chapelles rayonnantes reliées à la nef romane par quatre absidioles groupées, deux au nord et deux au sud, le long de la partie droite du chœur actuel.

Sources: Jean Rochacher — Eglise Catholique en Haute Garonne. Diocèse de Toulouse.

16 — http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article517 Genealogie Aveyron, Il y a beaucoup d'autres pages.

17 — Nous rappelons en effet qu'en 1179, Louis VII, malade, associa son fils Philippe et que le couronnement du jeune prince, prévu d'abord pour le 15 août, eut lieu le 1er novembre.

18 — In capitulo Sancti Gaudencii (nº 5), apud Bonum fontem (nº 7), ante portal de manso Sancti Gaudenzii (nº 8), ad Caseras (nº 11), ante ecclesiam beati Petri de Caraola (nº 12), civitate Tarvie et ad Tarbam (nos 23, 28), coram monasterio Sancti Gaudencii et ante domum Sancti Gaudencii (nos 24, 29), ante hostium ecclesie Montis Salnensis (nº 27), ante hostium ecclesie de Martras (nº 47), Sancto Gaudencio (nº 77), ad Montpesad ante solium de Matfre (nº 81), in comonia ante la meseleria Sancti Martori (nº 82), ad Castilionem (nº 85).

19 — On rappelle que le calcul pisan faisait commencer l'année le 25 mars qui anticipait de 9 mois et 7 jours sur notre calendrier et que le calcul florentin la faisait au contraire commencer le 25 mars qui suit notre 1er janvier.

20 — Avec une légère erreur de copiste, VIIII pour VIII kalendas.

21 — Nous avons déjà noté l'emploi du style pisan dans la grande charte de Saint-Gaudens de 1202 (Revue de Comminges, 1946, p. 79-80). D'autres chartes montrent encore la diffusion de son emploi en Comminges au XII-XIIIe siècle: CH. HIGOUNET, Le comté de Comminges, de ses origines à son annexion à la couronne (Toulouse-Paris, 1949), note préliminaire concernant la chronologie, p. LIII-LVIII. L'usage florentin, et toulousain, du 25 mars était néanmoins le plus répandu dans le comté.

22 — On comparera sur ce point avec le Cartulaire du Temple de Vaux, publié par R. DELACHENAL (Paris, 1897).

23 — Le texte publié ci-dessous est toujours celui du cartulaire. Les originaux qui subsistent sont édités à la suite des pièces, soit intégralement en petits caractères, soit sous forme de variantes. Nous avons préféré ce procédé à celui qui consiste à substituer le texte de l'original à celui du cartulaire; il rompt moins l'unité de la publication et il permet néanmoins de faire toutes les comparaisons utiles entre le document original et sa transcription. Nous avons également reproduit à la suite des pièces les copies gasconnes contemporaines inédites ainsi que les variantes des autres copies. La lettre A est réservée aux originaux; les lettres B et C désignent diff@?rents groupes de copies, dont celle du cartulaire.

24 — Signalons ici l'intéressante formule du nº 22: "dictante Poncio supradicto et Raimundus Garsia de Castans scriptor scripsit".

25 — On relèvera entre autres: "ante baiulus tolosannis" (nº 11), "suo fini" (nº 28), "totam honorem quem" (nº 34), "redirigissent" (nº 46), "de hominis etfeminabus...bona fides" (nº 57), "calamaverunt" (nº 62), "vidente" (nº 80)...

26 — Par exemple: "per comprar ni per vendre (nº 1), ante portal de manso (nº 8), e ssi pleit, si abiia, deu dar (nº 10), que est aperra (nº 31), l'aguad de la mola (nº 51) ad capud d'ipsa pesiera molendini (nº 55), padoentz...boschs et aiguas (nº 58), dedit Maria a moler Bernardo (nº 70), in comonia ante la meseleria (nº 82), terras de las ribages molendini (nº 86).

27 — R. CORRAZE, Un pouillé commingeois du XIVe siècle, Paris, 1939, p. 4-5, a relevé la même proportion dans le pouillé du diocèse de Comminges en 1387.

28 — Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I, 2.

29 — Commandeur, précepteur et maître sont employés indifféremment dans nos textes; l'équivalence de ces titres a déjà été signalée par CH. PORTAL et E. CABIé, Cartulaire des Templiers de Vaour (Albi, 1894), p. XII-XXI.

30 — On sait que la règle du Temple fixait à l'origine ce nombre à quatre ; il ne semble pas avoir été de beaucoup dépassé à Montsaunès avant le XIIIe siècle.

31 — P. de Alaran (nº 11), A. Guilhem (nº 16).

32 — Pour le détail voir l'index des noms de lieux.

33 — C'est pour distinguer ces tractations des ventes proprement dites que nous avons adopté dans l'analyse des pièces de ce genre la formule: "donation... contre..." La contrepartie est accordée par les Templiers "pro caritate". On rapprochera cette expression de celle déjà signalée par Du GANGE (glossaire vº Caritas, 5).

34 — Orientation que confirmerait bien la bulle d'Alexandre III à l'évêque et au chapitre de Comminges, du 10 mai 1170, accordant la protection apostolique au bétail des Templiers (Arch. dép. Haute-Garonne, H 99, nº 1), éd. W. WIEDERHOLD, "Papsturkunden in Frankreich", t. VII (Gottingen 1913), p. 129-130.

35 — Nous renvoyons pour tout cela à notre livre Le comté de Comminges, p. 69 et suivantes.

36 — Gallia Christ., t. I, col. 1096; II nonas martii (J. CONTRASTY, Hist. des évêques de Comminges, Toulouse, 1940, p. 129, donne, par erreur, 26 février).

37 — Casal de Garsia Tora de Salinas (nº 1); casal W. Duran de Sancto Martino (nº 3), casal de Sancio milite d'Odrecen (nº 10), casal de Suidalens ad Podiolam cum suis pertinenciis (nº 16), casal Martini Baioc apud Puiolam (nº 22), casal Amelii Sancti Quintini (nº 23), casal Guillelmi de Caraola et homines et feminas et totas suas pertinentias (nº 77), casal dels Pagesencs tam in hominibus quam in mulieribus et in omnibus rebus ipsius casali (nº 80), casal Guielmi de Figarol et homines et feminas et omnia iura (nº 81), casal de lohanne de Semeag et de Amelio suo fratre cum omnibus pertinenciis (nº 85), casal qui est apud Puiolem qui vocatur Pétri Grimald (nº 96).

38 — Voir CH. HIGOUNET, Le comté de Comminges, p. 429.

39 — Le journal des cantons de Salies, Saint-Martory, Aspet et Cazères variait au XVIIIe siècle entre 28a, 45 et 37a, 93.

40 — Le setier de Salies-Saint-Martory variait à la même époque entre 1 hectolitre, 39 et 1 hectolitre, 41, celui de Martres-Cazères valait 1 hectolitre, 11.

41 — Voici quelques prix relevés dans les pièces du cartulaire: un cheval, 15 sous (nº 16), 30 sous (nº 26) ; deux chevaux, 40 sous (nº 19) ; une jument, 30 sous (nº 17), 10 sous (nº 30), 20 sous (nº 31) ; 2 setiers de millet, 3 sous (nº 31) ; 3 émines de blé, 3 sous (nº 33) ; un muid de froment, 24 sous (nº 59).

42 — Voir notre note "Trois dates relatives aux origines de la commanderie et de l'église de Montsaunès", dans Revue de Comminges, t. LXV, 1952, p. 50-53.

Sur l'église elle-même, consulter:

Du MEGE, Notes sur quelques monuments de l'ordre de la milice du Temple et sur l'église de Montsaunès, dans Mémoire Société archéologique Midi, t. V, 1841-1847, p. 187-222 ;

CENAC-MONCAUT, Voyage hist. et archéologique dans l'ancien comté de Comminges, Paris-Tarbes, 1856, p. 77-80;

A. et P. LESPINASSE, Les églises romanes et gothiques du Comminges, dans Revue de Comminges, t. XXIX, 1914;

L. DUTIL, comm. Société archéologique du Midi de la France (février 1946).

43 — S. MONDON, D'où était originaire Marcabru Panperdut, troubadour gascon du XIIe siècle ? Dans Revue de Comminges, t. XXXVII, p. 153-160; ANGLADE, Est-ce Marcabrun ? Dans Annales du Midi, 1925-1926, p. 348-362.

44 — Pour notre part, cartulaire et archives de la commanderie de Montsaunès et de ses membres ont été la source essentielle d'une grande partie de notre livre Le comté de Comminges, de ses origines à son annexion à la Couronne. Sources: M. Charles Higounet — Bulletin Philologique et Historique, (jusqu'à 1715) — Comité des Travaux Historiques et Scientifiques — Années 1955 — 1956. Presses Universitaires de France — 1957.

Les actes du Cartulaire de Montsaunès

[fol. 1 rº] QUONIAM MUTATIONE SIVE DECURSIONE TEMPORUM MULTA TRAHUNTUR OBLIVIONI QUE NOCENT POSTERITATI, SCRIPTO MEMORIE COMENDARE CURAMUS (1).1— Ce préambule, écrit à l'encre rouge, se retrouve en tête des copies gasconnes, signalées plus loin, des pièces nos 28 et 29.

1 [1176] mars-mai, lundi. — [Montsaunès] (1)

Entrée de Dodon, comte de Comminges, au Temple de Montsaunès. Don par le même aux Templiers de divers casals, de ses droits sur les montagnes de Couserans et de la franchise de leude sur toutes les terres de ses fils et de ses frères.Outre la copie du cartulaire publiée ci-dessous et désignée sous la lettre Cl, nous possédons de ces actes quatre autres copies:

B1. Copie gasconne de la fin du XIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Saint-Gaudens, I, nº 31 (Montsaunès, 1. 27.) — Publiée ci-dessous à la suite de la copie du cartulaire sous le nº 1a.

1 — Les seuls éléments chronologiques des trois actes donnés sous ce numéro permettent uniquement de fixer l'entrée du comte de Comminges au Temple de Montsaunès à une date antérieure au 6 mars 1177, mort d'Arnaud-Roger, évêque de Comminges (Gallia christ, t. I, col. 1096), l'évêque de Couserans Odon étant en effet inconnu par ailleurs et Roger connu seulement par un acte de 1164 (Hist. Lang., t. IV, p. 380). Mais la date de la pièce ci-dessous nº 60 montre que Dodon n'était pas encore entré au Temple en mars 1175 ou 1176. On peut donc hésiter pour dater cet événement entre mai 1175 et mai 1176. Comme le comté fut envahi pendant l'été et l'automne 1175 par Alphonse II d'Aragon (CH. HIGOUNET, Le comté de Comminges, p. 73), on peut penser que Dodon ne se retira pas de la vie publique en pleine crise et que ce n'est vraisemblablement qu'après la conclusion de la trêve du 18 avril 1176 entre le roi d'Aragon et le comte de Toulouse (Hist. Lang., t. VII, note IV, p. 10 s.) qu'il dût se décider.

B 9. Copie gasconne du XIIIe siècle ne contenant que les deux premières donations de la copie précédente, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 47 (ancienne cote, Saint-Gaudens, nº 54).

C 1. Cartulaire. — Publiée en partie, avec des erreurs de lecture, par Du BOURG, Hist. du Grand Prieuré de Toulouse (Paris-Toulouse, 2e éd., 1883), p. j. nº XLII et XLIII.

C 2-3. Copies latines de la fin du XIIIe siècle, d'après C 1, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 47 (sans numéros).

2 [vers 1182]

Don par Bernard IV, comte de Comminges, aux Templiers de ses terres de Fulsed, situées entre Castans et Figarol, contre 450 sous morlaas.1— Cette pièce est probablement de la même époque que la donation du même Bernard aux Templiers de ses droits sur Figarol, dimanche, novembre 1182 (Archives départementales de Hautes Garonne, H, Malte, Sainte-Mayonne, I, 30)

3 [Avant mai 1176] (1)

Don par Dodon, comte de Comminges, aux Templiers de ses droits sur diverses personnes.1 — C'est-à-dire avant la donation de Dodon de mai 1176 et son entrée au Temple (nº 1).

4 [. . .] (1)

Don par Matfre de Montpezat aux Templiers d'un homme et d'un casal.DE MO[N]TPESAD. Sciendum est quod Matfre de Montpesad dédit Deo et domui Montis Salnensis, pro remedio anime eius et frater eius, Raimundum Araldum et casalem W. Duran de Sancto Martino cum totas suas tenentias omni tempore, et ipsom casalem debet facere servicium .XII. denarios.

1 — Le nom de Matfre de Montpezat ayant été porté par deux personnages, le père et le fils, et étant connu par une série d'actes trop largement échelonnés entre 1164 et v. 1200, il ne nous a pas paru possible de donner à cette pièce une date quelque peu précise.

5 [1184] — Saint-Gaudens (1)

Don par Bernard IV, comte de Comminges, aux Templiers, de ses droits sur la terre de Béraud [de Roquefort] et de Marthe de Saint-Gaudens.1 — La date vers 1200 attribuée à cet acte par Du BOURG (op. cit. p. 181) doit être rejetée car la donation fut faite du vivant de Raimond V, oncle de Bernard IV. M. BRUNEL propose vers 1185. Nous pencherions pour 1184 car cette donation eut lieu "in capitulo Sancti Gaudencii" et l'acte ci-dessous nº 77 du 31 mai 1184 est aussi daté de Saint-Gaudens "in manu comitis Convenarum".

6 [1193]

Don par Pons de Francazal aux Templiers, du passage et de l'usage des herbages et des eaux dans son fief et permission accordée par le même aux femmes célibataires de ses domaines d'aller prendre mari dans ceux du Temple.Publiée par Du BOURG, Hist. du Grand-Prieuré de Toulouse (Paris-Toulouse, 2e éd., 1883), p. j. nº XLI.

7 [1167] — Abbaye de Bonnefont

Abandon par Guilhem de Montpezat aux Templiers du gage sur le fief de Tizac qu'il avait d'Aton d'Escornebœuf et don par ce dernier aux mêmes de sa personne et de ses biens.A. Original sur parchemin, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Marestaing, I, 3 (Toulouse, 165). C. Cartulaire.

8 [1184] — Saint-Gaudens

Don par Béraud de Roquefort aux Templiers, de sa personne et de ce qu'il avait avec dame Marthe, sa tante, à Saint-Gaudens et sur la dîme de Latoue.Nous avons aussi de cet acte une copie gasconne (voir ci-dessus, nº 5).

B. Copie gasconne de la fin du xne siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 1. Publiée par G. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle (Paris, 1926), nº 227, p. 219-220.

9 [1180-1188] (1)

Don par Roger de Tersac, Adhémar et Guilhem Raimond, ses frères, aux Templiers de l'usage des herbages dans toutes leurs terres, contre un cheval.1 — Daté par l'épiscopat d'Arsivus Daujon et le préceptorat d'Auger de Cun (voir introduction).

10 [. . .]

Don par Béraud de Roquefort aux Templiers du casal de Sanche d'Audressein, contre 82 sous morlaas.Aucun élément précis ne permet de dater cette pièce.

11 [après 1180] — Cazères

Don par Arnaud Guilhem de Martres, son frère Roger et sa sœur Martine, aux Templiers d'une vigne, contre 220 sous morlaas.C'est-à-dire pendant le préceptorat d'Auger de Cun (voir introduction).

12 [. . .] — Saint-Pé de Carrole

Don par Austor de Montpezat aux Templiers d'un champ, contre un cheval.Aucun élément de datation précise.

13 [. . .]

Don par Austor de Montpezat aux Templiers de deux champs, contre trois bœufs.Aucun élément de datation précise.

14 [. . .]

Vente par Guilhem de Carrole aux Templiers d'une terre, pour 12 sous morlaas.Aucun élément de datation précise.

15 [. . .]

Vente par Bernard de la Lane et ses fils aux Templiers d'une terre, pour 25 sous morlaas.Aucun élément de datation précise.

16 [. . .]

Contestation et transaction entre Garsie Arnaud, prieur de Saint-Martory, et les Templiers au sujet de la possession d'un casal.Aucun élément de datation précise.

17 [. . .]

Don par Austor de Montpezat aux Templiers d'un champ, contre une jument.Aucun élément de datation précise.

18 [. . .]

Don par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers d'un journal de terre.Aucun élément de datation précise.

19 [1179] — [21] juin, jeudi.

Don par Bernard Alegre de Montpezat, sa femme et ses fils aux Templiers de diverses pièces de terre et de prés, contre deux chevaux.Tous les éléments chronologiques de la date de cette pièce sont en concordance en supposant une légère erreur dans l'âge de la lune (lire XIIII au lieu de XIII). Même erreur dans la date de la pièce ci-dessous nº 57, écrite par le même scribe, le même jour.

20 [. . .]

Don par Austor de Montpezat aux Templiers de son casal de la Pujole, contre 240 sous morlaas.Aucun élément de datation précise.

A. Original sur parchemin, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 29 (ancienne cote, nº 12). Publié ci-dessous à la suite de la copie du cartulaire sous le nº 20a.

21 [. . .]

Vente par Floriande de Bartère aux Templiers de trois champs, pour 8 sous morlaas.Aucun élément de datation précise.

22 [.....] (1) lundi après la Saint-Michel (2)

Don par Sancia Vacca, veuve de Raimond Garsie de Montpezat, aux Templiers de 100 sous sur le casal de Martin Baioc à la Pujole.1 — Bien qu'aucun élément positif ne permette d'avancer un millésime, on peut penser par l'absence de mention d'un commandeur et d'après les noms des personnages cités des familles de Montpezat et d'Aspet que cet acte appartient aux premières années de l'existence de la maison de Montsaunès.

2 — 29 septembre.

23 [1177], 19 novembre, samedi (1) — Tarbes

Don par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers du casal d'Amiel de Saint-Quintin en Ballongue.1 — Les deux seuls quantièmes des années commençant au 25 mars 1176-1177-1178, qui coïncident avec un samedi vingt-cinquième jour de la lune sont le 29 janvier et le 19 novembre 1177, le premier correspondant à une date donnée en calcul pisan, le second à une date en calcul florentin. Le nom de l'évêque Arsivus Daujon oblige à choisir ce dernier, puisque jusqu'au 6 mars 1177 c'est Arnaud-Roger qui fut évêque de Comminges (Gallia Christ., t. I, col. 1096).

B. Copie latine d'une autre expédition, (Cartulaire, pièce nº 28 ci-dessous).

C1. Cartulaire, ci-dessous.

C2. Copie gasconne du XIIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 27 (Montsaunès, 1. 24). Publiée ci-dessous sous le nº 28a pièce en latin non reproduite.

24 [1178], 4 juillet, mardi (1) — Saint-Gaudens

Don par Bernard IV, comte de Comminges, aux Templiers de ses droits sur le casal de Saint-Quintin.B. Copie latine d'une autre expédition (Cartulaire, pièce nº 29 ci-dessous).

C1. Cartulaire, ci-dessous.

C2. Copie du XIIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 26 (Montsaunès, 1. 24).

C3. Copie gasconne du xme siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 27 (Montsaunès, 1. 24). — Publiée ci-dessous sous le nº 29a.

1 — Le seul quantième de l'année de l'Annonciation 1178-1179 qui coïncide avec un mardi seizième jour de la lune est le 4 juillet 1178. La donation par Odon de Castillon aux Templiers de ses droits sur le casal de Saint-Quintin, copiée à la suite de C2, indique cependant, outre les mêmes éléments chronologiques que la donation de Bernard IV, le mois de septembre. Il se pourrait donc qu'il faille dater, en supposant une erreur de férié du copiste (lire VII au lieu de III), du samedi 2 septembre 1177.

25 [. . .]

Don par Guilhem de Bartère aux Templiers de deux terres, contre 10 sous morlaas; une de ces terres étant engagée, la maison du Temple la libère pour 9 sous morlaas.Pas d'éléments précis de datation.

26 [. . .]

Don par Austor de Montpezat aux Templiers d'une terre, contre un cheval.Pas d'éléments précis de datation.

27 [vers 1180] — Montsaunès

Don par Austor de Montpezat aux Templiers de ses droits sur une terre, contre un cheval, du froment et 60 sous morlaas.D'après les personnages cités dans la pièce.

28 [1177], 19 novembre, samedi — Tarbes

Don par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers du casal de Saint-Quintin, à Galey en Ballongue.B. Copie latine d'une autre expédition, Cartulaire, pièce nº 23 ci-dessus.

C1. Cartulaire ci-dessous.

C2. Copie gasconne du xme siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 27 (Montsaunès, 1. 24). Publiée ci-dessous sous le nº 28a, et C1. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle. Supplément (Paris, 1952), nº 481, p. 116 (avec datation non rectifiée).

28a

Notum sit ominibus hominibus presentibus et futuris quod Arnald Bafet de Montpesad a sa fin de a Deu e a la cavariara del Temple e a la maiso de Montsalnes almosna per sa anima e per perdo de sos pecaz lo casal de Sent Quinti ab totas tiensas e ab los omes e ab las fennas qui al soberdit casal apartenon. El soberdit casal es a Galaer en la Bad longa. Acest do arseubeg. W. de la Garriga qui era comandair de la maiso de Montsalnes a Taba, del soberdit Arnal Bafet ab altreament Austor so nebodper si et per sos frais pels presens et pels abiedos. Persens eran A. De Matrtras, R. Amiel d'Argua, B. d'Osas. De tot acest do sunt bedens e amparadors a onor de Deu e de la maiso del Temple. S. de la Barta, A. Iulem sos fils, B. de Malleo per preg del soberdit A. Bafet E sunt bedens Aner Darrocafort, Arodger Ten de Martras, Per Lodoico rege Francorum, B. comite Convenarum, A. d'Albini episcopo, luna. XX.V. feria. VIIa. Garsias scripsit.29 [1178], 4 juillet, mardi (1) — Saint-Gaudens

Don par Bernard IV, comte de Comminges, aux Templiers de ses droits sur le casal de Saint-Quintin, contre 60 sous morlaas.

B1. Copie latine d'une autre expédition (Cartulaire, pièce nº 24 ci-dessus).

B2. Copie XIIIe siècle Arch., dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 26 (Montsaunès, 1. 24).

C1. Cartulaire, ci-dessous.

C2. Copie gasconne du XIIIe siècle; Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte— Mayronne, I, 27 (Montsaunès, 1. 24). Publiée ci-dessous sous le nº 29a, et par Cl. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle. Supplément (Paris, 1952), nº 488, p. 122-123 (avec datation non rectifiée).

1 — Deux erreurs de copie se sont, ici aussi, glissées dans le millésime de la date. Comme dans la pièce précédente, le nom du roi, le nom de l'évêque et la date de l'autre expédition de l'acte (ci-dessus nº 24) permettent de rétablir sans difficulté M.C.LXX.V1II.

29a

Notum sit omnibus presentibus et futuris quod B.coms de Comenge domanaval el casal de Sent Quinti de Galaer.VIII. diers e tavernas e. VI.diers. Acest demans cel soberdit coms domanava per si e per los sos el soberdit casal in domanar i podra a fi e accord nabeg ab los seios del Temple de cui es lo soberdit casals. Tot aso solbeg se domanava in domanar podia per si et per los sos el soberdit casal, e fen do a Deu e a maiso del Temple per tots temps. A so fe per perdo de sos pecaz e per anima som pair e per.Lx.sol ce nag de caritad. Acesta solta e acest do reseuberen W. de la Garriga qui era comandair e Aramon Sands Darrocafort per los presens fraires e Sanset de Salias, Bonome de Sent Lari, Bonome de Castilo, A. Dargiles, A.W. de Lignag, B.Marro. El seier soberdit coms esserbos garens e bos amparair al soberdit casal a onor de Deu e de la maiso del Temple. Anno ab incarnatione Domini. M.C.LXXX.VII. Lodoico rege Francorum, B.comite Convenarum, A d'Albini episcopo, luna. XVI. feria. Iiia. G.scripsit.30 [. . .]

Don par Vidal Tineosus et ses parents aux Templiers d'une terre contre une jument.Pas d'éléments précis de datation.

31 [. . .]

Don par Bernard Anulier et son frère aux Templiers d'une terre, contre une jument et deux setters de millet.Pas d'éléments précis de datation.

32 [1166] (1)

Abandon par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers des droits qu'il avait sur les hommes de Carrole.33 [vers 1161-1168]

Don par Vidal Tineosus, sa femme, ses fils et sa fille, aux Templiers d'une terre, contre trois émines de blé.D'après le préceptorat de Pierre Bérenger.

34 [vers 1161-1168]

Vente par Pons Estard, prieur de Saint-Martory, aux Templiers de son fief de Sainte-Mayronne de la Pujole, pour 15 sous morlaas.D'après le préceptorat de Pierre Bérenger.

35 [1175], 1er septembre, lundi ou 1176, 20 septembre, lundi (1)

Cession de serfs par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers.1 — Dans la période du préceptorat d'Odon de Bazus, les éléments chronologiques de cet acte ne sont en concordance que pour les deux années retenues ici.

36 [1170], 17 août, lundi (1)

Cession de serfs par Arnaud Bafet de Montpezat aux Templiers.1 — Dans la période du préceptorat d'Odon de Bazus, les éléments chronologiques de cet acte ne sont en concordance que pour les deux années retenues ici.

37 [. . .]

Don par Bertrand de Ganac aux Templiers de ses herbages au-delà du Salat, contre 10 sous morlaas.Aucun élément de datation précise.

38 [. . .]

Don par Sanche de Labarthe aux Templiers d'un domaine abandonné.Aucun élément de datation précise.

39 [1171]

Accord entre Guilhem de Couts et les Templiers au sujet des dîmes de Couts.40 [. . .]

Don par Bonhomme de Roquefort et Aner, son fils, aux Templiers d'une terre.Aucun élément de datation précise.

41 [1156], [28] juillet, samedi (1)

Entrée de Raimond At d'Aspet au Temple de Montsaunès.Don par le même aux Templiers de divers fiefs situés à Canens et à la Pujole et de l'albergue de l'église de la Pujole.

La pièce ci-dessous contient deux actes distincts:

a. Du premier, entrée de Raimond At d'Aspet au Temple et don des fiefs de Canens et de la Pujole, nous possédons par ailleurs une copie suspecte du XIIIe siècle et une copie gasconne incomplète et également bien sujette à caution.

B1. Copie latine du XIIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Canens, I, 1B (Caignac, 1. 50) [avec la date 1156, 2 juillet, Prat]

B2. Copie gasconne du XIIIe siècle ne contenant que la donation de Canens, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Canens, I, 1 (Caignac, 1. 50). Publiée par Du BOURG, Hist. du Grand Prieuré de Toulouse Paris-Toulouse, 1883, (2e éd.), p. j.nº XXXVII [avec la date aux éléments discordants 1156, lune IV, juin, samedi].

C. Cartulaire jusqu'à ...ire eternum.

b. Du second, don de l'albergue de l'église de la Pujole, nous avons l'original.

A. Original sur parchemin, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I, 2. Publié ci-dessous sous le nº 41a.

C. Cartulaire, depuis In hac predicta ecclesia...

1 — Cette date est celle de la seconde donation reproduite dans le cartulaire, dont nous possédons l'original. Elle renferme une légère inexactitude: le quatrième jour de la lune tombe au mois de juillet 1156 le 26, un jeudi et non un samedi. Nous avons supposé une erreur dans le calcul de l'âge de la lune, en conservant la férié, écrite intégralement, la plus proche de la lune. Les dates contradictoires données par les copies suspectes de la donation de Canens ne peuvent pas entrer en ligne de compte.

41a

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod R. Ato d'Espeg dedit in ecclesia de Puiola unum convivium quod ibi habebat cum tota sua familia annuatim domui militie Templi scilicet Montis Salnensis; pro hoc supra dicto convivio debet dare annuatim monachus d'Aleit qui est prior de Rupe fort II. sestarios de forment ad ipsum de Martras et .III. sestarios vini et .X. sestarios de cibaria et .XVIII. d. morlanis per carnes et .VII. gallinas. Factum fuit hoc mense iulio, die sabbati, luna .IIII. régnante Lodovico rege Francorum, anno ab incarnatione Domini .Mº.Cº.LVIº. Rotbertus presbiter scripsit.

42 [vers 1179]

Mise en gage par Guilhem de Couts aux Templiers de ses droits sur la dîme de l'église de la Pujole, pour 130 sous morlaas.B. Copie gasconne de la fin du XIIe siècle sur le même parchemin que la copie de l'acte nº 58 ci-dessous, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I, 3. Publiée par CL. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle (Paris, 1926), nº 172, p. 160-161.

C. Cartulaire.

Probablement de la même époque que la pièce nº 58 ci-dessous.

43 [1192], 9 mai, samedi (1)

Cession de serfs par Fortanier de Touille aux Templiers.1 — Du BOURG, Hist. du Grand Prieuré de Toulouse, p. 178 et S. MONDON, Les possessions des Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et du Temple dans le Couserans et le Comminges, dans Rev. de Comminges, 1912, p. 209-212, avaient vu dans le millésime de la date de cette pièce, 1142, la plus ancienne manifestation de l'existence de la commanderie de Montsaunès. En réalité ce millésime ne concorde ni avec les éléments onomastiques de l'acte, ni avec ses autres éléments chronologiques. Raimond-Arnaud a été évêque de Comminges entre 1188 et 1204; le roi dont il s'agit est Philippe Auguste ; Bernard IV, comte de Comminges, enfin, n'a commencé à régner qu'en 1176 et il n'a porté par ailleurs le titre de comte de Bigorre, du chef de sa femme, que dans des actes de 1190-1192 (Arch. dép. Gers, I 539, nº 4; Cartulaire de Gimont, éd. CLERGEAC, VI, nº 138; voir Ch. HIGOUNET, Le comté de Comminges, p. 75).

M.C.XL.II comporte donc une erreur de copie évidente sur un chiffre du millésime; en rétablissant M.C.XC.II, tous les éléments ci-dessus cadrent avec l'année et surtout, mois, quantième et âge de la lune coïncident exactement pour le samedi 9 mai.

44 [. . .]

Don par Bernard Anuler aux Templiers d'une terre contre 15 sous morlaas.Aucun élément de datation ne précise.

45 [. . .]

Don par Pierre Corvus aux Templiers d'une terre, contre 15 sous morlaas.Aucun élément de datation ne précise.

46 [. . .]

Don par Arnaud Salbion, ses frères et ses sœurs, aux Templiers d'une terre.Aucun élément de datation ne précise.

47 [après 1180] — Martres

Cession de serfs par Guilhem Arnaud dé Larroque, sa sœur Marie et leurs enfants aux Templiers.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

48 [après 1180]

Don par Arnaud Bonet de la Salvetat, ses fils et ses filles aux Templiers de leurs tiers du moulin de la sauveté de Cabez.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

49 [. . .]

Don par Vidal de Scassen aux Templiers du fief qu il tenait de Raimond d'Aspet.Pas d'éléments précis de datation.

50 [. . .]

Don par Bonet de Rebaia lop et Pierre aux Templiers d'un fief contre une vache.Pas d'éléments précis de datation.

51 [1164], 22 février, samedi

Don par Pierre de Bartère, sa mère Sibille et son frère Guilhem aux Templiers de droits qu'ils avaient sur un terroir, contre 60 sous morlaas.52 [. . .]

Don par Austor de Montpezat aux Templiers des droits qu'il avait sur les champs et les dîmes de la Salsera, contre une jument.B. Copie de la fin du XIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I. 29 (ancienne cote nº 72).

C. Cartulaire.

Pas d'éléments précis de datation.

53 [. . .]

Don par Guilhem de Bartère aux Templiers des droits qu'il avait sur les champs et les dîmes de la Salsera, contre 30 sous morlaas.B. Copie de la fin du XIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 29 (ancienne cote nº 72).

C. Cartulaire.

Pas d'éléments précis de datation.

54 [. . .]

Don par Guilhem de Bartère aux Templiers d'un journal de terre.B. Copie de la fin du XIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Mont-saunes, 1. 29 (ancienne cote nº 72).

C. Cartulaire.

Pas d'éléments précis de datation.

55 [. . .]

Don par Guilhem de Bartère aux Templiers de divers droits et terres près du moulin de Montsaunès, contre 40 sous morlaas.Pas d'éléments précis de datation.

56 [1164], [6-27] juillet, lundi

Don par Guilhem Loup aux Templiers de son fief et de la dîme de Lafitte, contre la rente viagère de 5 sous morlaas.57 [1179], 21 juin, jeudi

Don par Pons de Montpezat et Pélegrin, son frère, aux Templiers de leurs droits sur la Pujole, contre 50 sous morlaas.Voir plus haut la date de la pièce nº 19.

58 [1179], 16 septembre, [dimanche] (1)

Entrée de Bernard de Couts au Temple de Montsaunès. Don par le même aux Templiers d'une terre et de tous ses herbages.B. Copie gasconne de la fin du XIIe siècle sur le même parchemin que la copie, de l'acte nº 42 ci-dessus, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, I, 3.

1 — La date de cette pièce comporte une première erreur dans le nombre de l'épacte. On rétablit sans difficulté XI à la place de XX. Elle en contient une seconde dans le chiffre de la férié. Le douzième jour de la lune de septembre tombe en 1179 un dimanche et non un jeudi. Nous avons conservé ici le quantième correspondant à l'âge de la lune, car la férié n'est pas indiquée dans la copie gasconne B. Publiée par CL. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle (Paris, 1926), nº 172, p. 160-161.

C1. Cartulaire.

C2. Copie notariée du 29 août 1254, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Mont-saunès, I, 4.

59 [1179], 19 septembre, [mercredi] (1)

Abandon par Arnaud Raimond d'Aspet aux Templiers de la redevance en avoine qu'il levait à Montsaunès, contre 44 sous morlaas et un boisseau de froment.1 — Les éléments de cette date, épacte, millésime, jour des kalendes et âge de la lune sont en concordance pour le 19 septembre 1179. Seule, comme dans la pièce précédente, la férié est fautive.

60 [1175-1176], mars, vendredi (1)

Cession de serfs par Adhémar de Pointis aux Templiers.1 — La date de cette pièce comporte encore une erreur de copie, sur un chiffre du millésime. En 1180 Arnaud Roger n'était plus évêque de Comminges (Gallia Christ., 1.1, col. 1096) et Bernard Dodon n'était plus comte. On rétablit sans peine M.C.LXXV année correspondant, à la fin, à l'épiscopat d'Arnaud Roger et au préceptorat d'Odon de Bazus.

61 [1165], 9 mai, dimanche

Cession par Guilhem Raimond de Larroque, son frère et ses sœurs aux Templiers de leurs droits sur Raimond de Lafitte et sa famille.62 [1168], 6 mai, lundi

Entrée de Raimond Guilhem de Couts au Temple de Montsaunès. Don par le même aux Templiers de sa terre de Couts. Contestation et accord au sujet de cette terre, après la mort de Raimond Guilhem, contre Bernard de Couts et les Templiers.B. Copie de la fin du XIIe siècle, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Marignac, I, 12 (Montsaunès, 1. 14).

C. Cartulaire.

Date de l'acte en style pisan.

63 [1188], 3 août, vendredi

Don par Arnaud Guilhem de Martres, son frère Roger et sa sœur Martine, aux Templiers d'une vigne, contre 25 sous.64 [1188], 4 août, jeudi

Don par Caubet de Ganac, sa fille Audiarde, Guilhem de Magnoac et leur famille, aux Templiers d'une vigne, contre 16 sous morlaas.65 [après 1180]

Don par Guilhem Raimond de Larroque et sa sœur Marie aux Templiers de leurs droits sur les terres de Salsera, contre 40 sous morlaas.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

66 [1190], mai, vendredi

Abandon par Guilhem de Bartère aux Templiers de tout ce que lui-même, son frère et tous les membres de sa famille leur ont déjà donné ou vendu, contre 80 sous.Nous ne conservons le millésime donné dans la date de cette pièce qu'avec des réserves car l'évêque de Comminges Arsivus était mort le 2 juin 1188: J. CONTRASTY, Histoire des évêques de Comminges (Toulouse, 1940), p. 133.

67 [. . .]

Don par Guilhem Blanc, son frère Sanche et Audiarde de Bartère leur mère, aux Templiers de tout ce qu'ils avaient à Lafitte, contre 14 sous morlaas et demi.Aucun élément de datation précise.

68 [avant 1177]

Abandon par Guilhem Loup de l'Isle et son fils aux Templiers de leurs droits sur Raimond de Lafitte, contre 20 sous morlaas.Même abandon par Roger Maurin, contre 5 sous morlaas.

Pendant l'épiscopat d'Arnaud Roger de Comminges.

63 [après 1180]

Cession de serfs par Guilhem de Bartère, sa sœur Floriande et leur famille, aux Templiers.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

70 [après 1180]

Autorisation de formariage accordée à une serve par Ermengarde de Figarol.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

71 [après 1180]

Cession de serfs par Bonhomme de Roquefort, son fils et ses frères, aux Templiers, contre 60 sous morlaas.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

72 [après 1180]

Cession de serfs par Pelegrin de Milans aux Templiers.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

73 [après 1180]

Cession par Matfre de Montpezat, ses fils et ses filles, aux Templiers de leurs droits sur deux serves.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

74 [vers 1180-1185]

Cession par Guilhem de Bartère et sa famille aux Templiers de leurs droits sur Bernard Escarrer, contre 30 sous morlaas.1 — D'après le préceptorat d'Auger de Cun et la date de la charte indiquée dans la note ci-dessous.

2 — Une charte du même Guilhem de Bartère, d'août 1185, donnant aux Templiers des droits sur le même Escarrer (Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1.29, ancienne cote nº 99) ne peut être regardée comme l'original de cette pièce tant elle présente de variantes avec elle dans ses parties essentielles. Elle nous permet cependant d'avancer une datation et de ne faire de Bernard Escarrer qu'un seul, au lieu de deux, personnages.

PHILOL. ET HIST., 1955 et 1956.

75 [après 1180]

Cession de serfs par Raimond Bernard de Cantios et son frère Guilhem At aux Templiers, contre 10 sous morlaas.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

76 [vers 1164-1168], juillet, lundi

Don par Arsius de Montpezat aux Templiers, de deux hommes et d'un casal.Contestation et accord au sujet de ce casal, après la mort d'Arsius, entre Pierre de Médols, sa femme Alamande et son fils Fortanier, et les Templiers.

Daté par la maîtrise à Toulouse de Pierre d'Astuga.

77 [1184], 31 mai, jeudi — Saint-Gaudens (1)

Don par Matfre de Montpezat et ses enfants aux Templiers du casal de Guilhem de Carrole, contre 70 sous morlaas moins 12 deniers,A. Original gascon. Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Sainte-Mayronne, I, 24. Publié par CL. BRUNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale... antérieures au XIIIe siècle (Paris, 1926), nº 210, p. 197-198.

C. Cartulaire.

1 — La date de 1179, donnée par le document et la copie, est fausse. On a écrit V au lieu de X. En 1184, le dix-septième jour de la lune tombe le 31 mai qui était bien un jeudi.

78 [après 1180]

Don par Pons de Milans et son frère Pelegrin aux Templiers d'une terre, contre 12 sous morlaas.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

79 [vers 1165]

Don par Pierre de Bartère aux Templiers de la moitié d'un casal.Cette donation est sans doute postérieure à celle du même personnage de 1164 (ci-dessus, pièce nº 51) et antérieure au préceptorat d'Arbiel de Plana Silva.

80[1176, mai-1177, mars (1)

Don par Guilhem de Montpezat aux Templiers du casal dels Pagesencs.Contestation et accord au sujet de ce casal, après la mort de Guilhem, entre Pons et Pelegrin de Montpezat et les Templiers.

1 — Entre l'entrée au Temple de Dodon, comte de Comminges (mai 1176), puisqu'il est question dans le corps de l'acte de Guilhem d'Aure, custos comitatus (voir Ch. CH-HIGOUNET, Le comté de Comminges, p. 69) et la mort de l'évêque Arnaud-Roger (6 mars 1177, Gallia Christ., t. I, col. 1096).

81 [vers 1182] — Montpezat

Don par Matfre de Montpezat et ses enfants aux Templiers du casal de Guilhem At de Figarol, contre 100 sous morlaas.Sans doute de la même époque que la pièce suivante nº 82.

82

1182, 7-28 novembre, dimanche — Saint-Martory

83

1161, 9 avril

84 [vers 1176-1177]

Vente par Bernard de Coûts et son fils Bertrand aux Templiers du casal cTOlsen, pour 13 sous, 8 deniers morlaas.85 [. . .] — Castillon

Don par At d'Aragon aux Templiers d'un casal, contre 130 sous morlaas.A. Original, Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 29 (ancienne cote nº 16).

C. Cartulaire.

86 [vers 1165-1168]

Contestation et accord entre Pierre de Medols et les Templiers au sujet de différents casals donnés par Fortanier et Arsivus de Montpezat à la maison de Montsaunès.Probablement de la même époque que la pièce nº 76 ci-dessus.

86 bis [Fin d'une pièce en déficit.]

R. Tolosano comité, Bernardo episcopo.87 [. . .]

Don par W. Pons de Saint-élix à la maison du Temple de Saint-Sirac d'une terre.Datation impossible.

88 et 89 [. . .]

Actes mutilés.90 [après 1180]

Don par Sanche Estard aux Templiers de ses droits sur plusieurs vignes et de 11 deniers de cens qu'il avait à Saint-Martory.Pendant le préceptorat d'Auger de Cun.

91 [. . .]

Acte mutilé92 [1175], juillet, lundi (1)

Don par Bernard Cerdan, Bernard Rouch de Saint-Elix et Guilhem Pierre aux Templiers d'une terre, près de la barthe de Saint-Sirac, contre 12 sous morlaas et un setier de millet.1 — Les chartes de Saint-Sirac sont datées du règne et de l'épiscopat des comtes et des évêques de Toulouse. L'episcopo nullo de celle-ci peut correspondre à la vacance du trône épiscopal après la mort d'Hugues en 1175 (Hist. Lang., t. IV, p. 354).

93 [. . .]

Acte mutilé94 [1168], 25 mars, lundi(1)

Don par Raimond Roger de Padern, sa femme Ermengarde et leurs enfants aux Templiers de leur fief de Saint-Sirac.Date de l'acte en style pisan, avec une légère erreur sur le chiffre des kalendes (il faut VIII et non VIIII).

95 [. . .]

Don par Guilhem Lamera, son frère et plusieurs autres personnages aux Templiers d'une terre située devant la maison de Saint-Sirac.96 [. . .]

Don par Gilbert de Roquefort, Bernard de Couts et Gaucerand del Pelh aux Templiers d'un casal à la Pujole.Aucun élément de datation.

97 [1164], juin (1)

Don par Gilbert de Roquefort, son fils Arnaud Guilhem et ses parents, aux Templiers d'un casal.98 [. . .]

Notice du bail à fief d'une vigne par Guilhem de Bartère à Garsie Moner.Aucun élément de datation.

Fin des actes

Je n'ai pas reproduit les textes des actes en latin et en langue Gascogne. Simplement deux ou trois actes sont reproduits.

Sources: M. Charles Higounet — Bulletin Philologique et Historique, (jusqu'à 1715) — Comité des Travaux Historiques et Scientifiques — Années 1955 — 1956. Presses Universitaires de France — 1957.