Bourganeuf (Creuse). Grand-Prieuré d'Auvergne

601. Chef. Bourganeuf

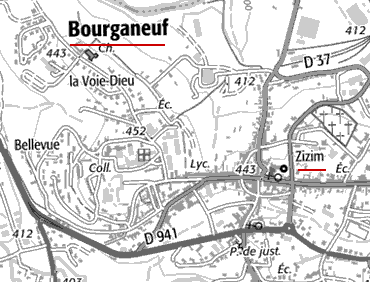

Département: Creuse, Arrondissement: Guéret, Canton: Bourganeuf - 23

Hôpital de Bourganeuf

Bourganeuf, chef-lieu d'arrondissement, sur un plateau dominant les vallées du Tauriont de la Ganc-Molle.

— Burguetneuf, vers 1250 (d'Hozier, Généal, Chamborant).

— Capella de Burgo noco, XVIe siècle (Pouillé).

— Preceptor de Burgo-Novo 1473 (Gaign., 183, 184, pages 180).

— Commanderie de Bourganeuf, 1543 (terrier de Bourganeuf).

— Bourganeuf, 1580 (terrier de Felletin).

— Bourganeuf était une enclave du Poitou, formant une élection qui n'avait pas une étendue de moins de 72,000 hectares. Elle avait été créée en 1557; elle ressortissait d'abord à la Généralité de Poitiers, mais elle fut rattachée à celle de Limoges dès 1558. Sa circonscription subit aux XVIIe et XVIIIe siècles quelques modifications. Sous l'administration de Turgot.

Bourganeuf fut pendant plusieurs siècles le chef-lieu de la langue d'Auvergne, la seconde des huit qui composaient l'ordre de Malte. C'est là que devaient résider les grands prieurs. On trouve dans ce prieuré quarante commanderies de chevaliers et huit de frères servants. La dignité de grand maréchal est attachée à cette langue, dont il est le chef et le pilier (Abbé Vertot, Histoire de Malte, V, 333 et 341.)

Le château de Bourganeuf, que le temps a respecté en partie, rappelle le nom des plus illustres membres de l'ordre de Malte. Qu'il suffise de citer les grands maîtres Jean de Lastic, Jacques de Milly, Pierre d'Aubusson et Gui de Blanchefort qui furent d'abord grands prieurs d'Auvergne.

C'est aux Templiers que le prieuré de Bourganeuf doit sa fondation. Peu à peu, autour de ce prieuré, et à l'abri de l'enceinte fortifiée bâtie par les chevaliers, des maisons se groupèrent, un bourg se forma, et son nom fut Bourg-Neuf.

Les origines de la ville de Bourganeuf se rattachent ainsi étroitement à celles de cette maison du Temple, devenue, vers 1313, une maison de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Bourganeuf évoque le souvenir du prince qui eut la grosse tour pour prison. Elle a conservé le nom de son prisonnier, et on l'appelle encore Tour-de-Zizim. Celui-ci, fils de Mahomet II, le terrible vainqueur de Constantinople, avant en vain disputé le pouvoir à son frère Bajazet, se livra, en 1482, à Pierre d'Aubusson, grand maître de Rhodes, qui le fit garder à Bourganeuf.

Le château se compose de deux parties bien distinctes: le château proprement dit et la tour de Zizim. La première, restaurée dans le cours du XVIIIe siècle et largement transformée depuis, sert aujourd'hui d'Hôtel-de-Ville et de presbytère. Elle comprend une grosse tour carrée formant corps de logis, qui était flanquée d'une petite tour ronde renfermant l'escalier, et une grosse tour ronde appelée tour de Lastic (Jean de Lastic, commandeur de Bourganeuf, vivait en 1433). Ce corps de bâtiment et l'église forment les deux côtés d'un carré que complètent les murailles le rattachant à la tour de Zizim.

Le Château et l'église de Bourganeuf en 1742 (côté nord d'après un plan dressé par Desmarty)

A: l'Eglise paroissiale — B: la tour de Zizim — C: la tour de Lastic — D: tour carrée — E: tour petite — F: porte d'entrée de la terrasse — G: porte d'entrée du château — I: Galerie de bois — K: terrasse — L: écurie du château — M: four banal — N: maison des sieurs Balme — O: maison du sieur Parredon.

Cette dernière est une énorme construction de forme ronde, comprenant six étages et un galetas garni de mâchicoulis et de meurtrières. On ne pourrait y pénétrer qu'en passant par une galerie établie sur la crête du mur de clôture, communiquant avec la tour de Lastic. Au rez-de-chaussée était une cave renfermant un puits. Les murailles sont assez épaisses pour dissimuler un bel escalier à vis, conduisant jusqu'à la plate-forme. Tous les étages étaient voûtés. C'est en 1484, par Guy de Blanchefort, et uniquement pour Zizim, qu'elle fut construite, comme le rappelle l'inscription suivante, placée au-dessus de la porte du choeur de l'église. Les armes de ce grand prieur l'accompagnent. Elles sont d'or à deux lions léopardés de gueules, posés l'un sur l'autre, qui est de Blanchefort, au chef de gueules à la croix d'argent qui est de l'ordre de Malte:

En l'an mil CCCCLXXXIIII fut fête la grosse tour de Bourgne neuf et tout le bâtiment, les verrines de cette église, le triel lonsdefer et fondée une messe chûn jour vespres et complies aux pbres de la communauté de ladicte église par reverand religieux frère Gui de Blanchefort grât prieur d'Auvergne, comandeur de Chypre, de Bourgneneuf, de Mortrols, seneschal de Rhodes, et nepveu de très révérand et mon très doupté seigneur monss., frère Pierre d'Aubusson, très digne grand maître de Rhodes de l'ordre de Sainct Jehan de lhrlm.

Bourganeuf était une cure en ville murée de l'archiprêtré de Bénévent. La Nativité de Saint Jean était sa fête patronale. Le grand prieur d'Auvergne y faisait les nominations dès 1497.

L'église est de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe ; mais le XVe siècle la restaurée en refaisant les voûtes, en y ajoutant des chapelles et un collatéral, et en perçant à l'est une grande fenêtre à meneaux flamboyants. Le procès-verbal de visite de 1617 dit qu'elle était complètement voûtée ; et le choeur meublé de stalles était séparé de la nef par une grille de fer. Une grande fenêtre ouverte derrière le maître-autel était garnie de vitraux où se voyaient les « images du Crucifix, Notre-Dame, Saint-Jean, avec les armes de la religion et des feus grands-maîtres les sieurs d'Aubusson et Blanchefort. » L'autel avait un retable de lois recouvert de cuivre émaillé où étaient les images du Crucifix et la vie de Notre-Dame et d'un parement offrant l'image de Notre-Dame et la vie de Notre-Seigneur. A côté du grand autel, dans la muraille, se voyait le tombeau d'une soeur de Guy de Blanchefort. Deux chapelles s'ouvraient sur la nef: l'une, dédiée à Notre-Dame, appartenait à la famille d'Aubusson ; et l'autre placée sous le vocable de la Visitation dépendait des Forest. Une troisième dédiée à sainte Marie-Madeleine, s'élevait à côté de l'église (A. Vayssière, Bulletin de la société historique et archéologique Tulle, 1884, page 26).

Cette église possède un reliquaire en argent, en forme de main, orné de pierreries, de filigranes et d'armoiries, et un pied de reliquaire avec têtes peintes en émail du XIIIe siècle; c'est un faible reste de l'ancien trésor des reliques, dont le riche inventaire nous a été conservé (Bull. soc. Tulle, 1884, page 27.)

« La destruction de ces magnificences a pu trouver un prétexte dans la cupidité; comment excuser la destruction plus absurde des étendards pris à Lépante, qui flottaient glorieusement sous la voûte du choeur ? » (Texier, Album de la Creuse).

Il y avait une communauté de prêtres pour laquelle Pierre d'Aubusson, grand maître de l'ordre de Malte, fit quelques fondations en 1477 et 1480. Guy de Blanchefort, son neveu, chevalier, du même ordre, grand prieur d'Auvergne, et en cette qualité commandeur de Bourganeuf, en augmenta le revenu et les charges en 1506.

Quatre vicairies ont été fondées dans cette église:

— La première par frère Pierre de Grandrieu, de Magno Rivo, commandeur de Palluel et de La Mazière, curé de Bourganeuf, religieux hospitalier en 1462, à l'honneur de sainte Madeleine.

— Deux autres par Guillaume d'Aubusson, prêtre, bachelier en décrets en 1510, à l'autel de saint Eutrope.

— Une autre dite des Patrassons.

En 1372, le comte de la Marche, à la tête des milices du pays, reprit aux Anglais les places dont ils s'étaient emparés, et les chassa même de La Souterraine et de Bourganeuf qui leur avaient été donnés par le traité de Brétigny (Joullietton, Histoire de la Marche, I, 239).

En mai 1449, Jacques de Milly, grand prieur d'Auvergne, donna à cette ville ses franchises communales.

En 1592, la ville de Bourganeuf fut ravagée par la peste.

Notre-Dame-du-Puy, belle chapelle moderne en style du XIIIe siècle. Elle a été consacrée le 10 août 1854. Ce gracieux monument, dû à l'inspiration du savant abbé Texier, en a remplacé un très modeste construit en 1746. Mais ce lieu de dévotion remonte à une époque bien plus reculée: « Par reconnaissance envers le Grand-Maître des chevaliers du Temple qui l'avait racheté de l'esclavage des Musulmans, après la troisième croisade, Raoul de Montgeniers, seigneur du Puy-en-Velay, fit don aux chevaliers du Temple d'une statue de la sainte Vierge réputée miraculeuse. De là le nom de Notre-Dame-du-Puy conservé à la sainte-image que l'on vénère à Bourganeuf et qui remonte en effet au temps des Croisades: » (Roy-de-Pierrefitte, Hist. du culte de la sainte Vierge, p. 159).

Cette statue fut d'abord conservée dans le château du prieuré de Saint-Jean de Bourganeuf. Ce fut pour faciliter aux fidèles la vénération de Notre-Dame-du-Puy, que les chevaliers du Temple bâtirent une chapelle, et y placèrent un prêtre y disant régulièrement la messe. Ils choisirent pour emplacement le point de la ville qui était, stratégiquement parlant, « le seul passage ouvert aux glaives ennemis, et la foi de nos pères en avait confié la défense au ciel. » En 1617, on voyait à côté de cette chapelle de Notre-Dame-de-Pitié les « vestiges et masures d'une belle maison de plaisance, bâtie sur une motte enfermée d'une haute muraille », par le grand prieur Guy de Blanchefort.

L'hôpital existait en 1510.

— Les soeurs hospitalières sorties de celles de la ville de Magnac s'y établirent en 1738.

— Il y avait une compagnie de pénitents bleus.

— L'Arriail, ou La Riailhe, ou de Larrier, au faubourg de Bourganeuf, était une cure en 1573, époque à laquelle le grand prieur d'Auvergne y faisait les nominations. Plus tard, ce n'était qu'une simple chapelle, dont la fête patronale était l'Assomption de la sainte Vierge. La compagnie des pénitents blancs s'y établit. Ce sont eux qui l'ont reconstruite sur remplacement d'un édifice plus ancien. Elle était flanquée de cinq chapelles voûtées dans lesquelles étaient fondées des vicairies. Le peuple « y avait grande dévotion. »

— Le Pouillé de Nadaud indique, en effet, plusieurs vicairies: Louis Chabrol dit Parer, papetier de la ville de Bourganeuf, en fonda une avant 1513, à l'autel de la Sainte-Vierge.

— Jean de La Chassagne, en fonda une autre à l'autel de sainte Marguerite; Godefroi de de La Chassagne, seigneur de Preissac et de Châtelus y nommait en 1602.

— Jean d'Aubusson, dit Caverlay, et Christophe son fils en fondèrent une à l'autel de la Sainte-Trinité ; de Félines, veuve d'Aubusson, marchand, et tutrice de ses enfants, y nommait en 1592.

— Une chapelle dans le cimetière fut construite en 1510.

— Bouzogle, ou Bouzoilles, ou Bosogle, était une cure en 1096. Elle n'est plus qu'une succursale de la cure en 1577.

— La translation des reliques de saint Remi, le 3 octobre, était sa fête patronale; c'était jadis saint Léobon. Elle était située à un quart de lieu de Bourganeuf. En 1617, cette église était bien entre tenue; on y voyait une colombe en cuivre émaillé, dans laquelle était conservé le Saint-Sacrement. Cette colombe était suspendue devant le grand autel, à l'aide d'une corde glissant sur une poulie fixée à la voûte; elle était recouverte d'un pavillon a étoffe. Cette façon de conserver le Saint-Sacrement était alors d'un usage général dans cette région, où l'on rencontrait bien rarement des tabernacles placés sur l'autel.

— Il y Avait aussi, au XVIIe siècle, un ermitage près Bourganeuf. Le P. Bonaventure de Saint-Amable écrivait en 1680: « J'ai encore vu proche de Bourganeuf, hors de la ville, un autre Hermite sur une colline. » Cet ermitage est connu aujourd'hui sous le nom de Chapelle-de-la-Roche, sous le vocable de sainte Elisabeth, près l'ancienne route de Bourganeuf à Saint Léonard. Situé sur une éminence escarpée, dont un ruisseau baigne le pied, ombragé par de vieux tilleuls, cet ermitage est très pittoresque (M. Arbellot, Bull. soc. arch. Limoges, XXXIII, 39).

Sources: Dictionnaire Topographique, Archéologique et Historique de La Creuse, par A. Lecler, Limoges 1902

Ordre des Hospitaliers

61

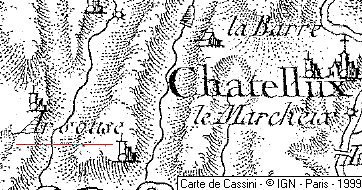

2. Membre. Arsouze

Département: Creuse, Arrondissement: Guéret, Canton: Bénévent-l'Abbaye, commune: Châtelus-le-Marcheix - 23

Hôpital d'Arsouze

« Revenu 300 livres »

Arsouze Commune Châtelus-le-Marcheix.

— Le commandeur de Bourganeuf et d'Aroze 1512, (Gaignières, 186, page 137)

— Arsouse était un membre dépendant de la commanderie de Bourganeuf. On y voyait les ruines d'une chapelle qui avait été détruite pendant les guerres de religion, et celles de grands bâtiments appelés le Cloitre.

— L'ordre de Malte y possédait un moulin, qui abandonné depuis longtemps était tombé en ruine en 1617.

Sources: Dictionnaire Topographique, Archéologique et Historique de La Creuse, par A. Lecler, Limoges 1902

Ordre des Hospitaliers

62

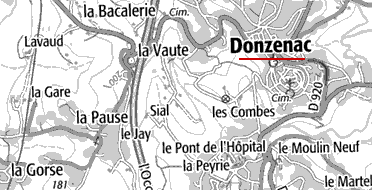

3. Membre. Donzenac

Département: Corrèze, Arrondissement: Brive-la-Gaillarde, Canton: Donzenac - 19

Hôpital de Donzenac

« Revenu 600 livres »

Ordre des Hospitaliers

63

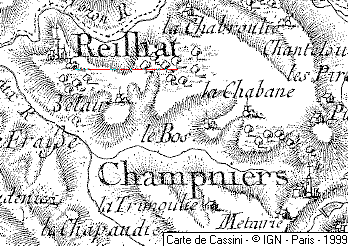

4. Membre. Reilhac

Département: Dordogne, Arrondissement: Nontron, Canton: Nontron, Commune: Champniers-et-Reilhac - 24

Domaine du Temple de Reilhac

Les Templiers avaient fait édifier l'église romane (MH) en granit, semi-fortifiée avec portail sculpté à cinq vousssures.

Ordre des Templiers

64

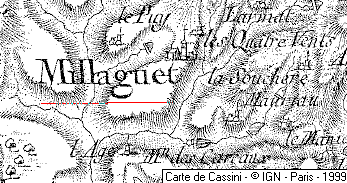

4. Membre. Milhaguet

Département: Haute-Vienne, Arrondissement et Canton: Rochechouart, Commune: Marval - 87

Hôpital de Milhaguet

« Revenu 9500 livres »

L'Hôpital, appelé autrefois Fougerac, était, en 1338, une préceptorerie appartenant au grand prieur d'Auvergne.

En 1479, elle est appelée de Cherennat.

En 1617, elle était jointe, ainsi que la Martinie, à Milhaguet, et payait au commandeur de Bourganeuf un setier de froment, deux de seigle et un d'avoine.

Milhaguet

Milhaguet, dans l'ancien archiprêtré de Nontron, était en 1479 une préceptorerie de l'ordre de Malte. Le commandeur du Mas-Dieu y nommait le titulaire en 1557, après cette date, ce fut le grand prieur d'Auvergne dont la résidence était à Bourganeuf.

La cure de Milhaguet, en 1646 et 1650, était unie à celle de Reilhac.

La Martinie, que possédait l'ordre de Malte en 1017.

Sources: Archives départementales de la Haute-Vienne - Dictionnaire Lecler. Limoges 1902-1909

Ordre des Hospitaliers

65

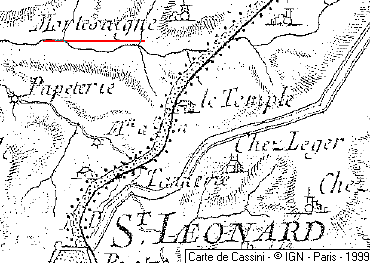

5. Membre. Mortessaignes

Département: Haute-Vienne, Arrondissement: Limoges, Canton: Saint-Léonard-de-Noblat - 87

Hôpital de Mortessaignes

« Revenu 900 livres »

Sur la carte de Cassini, il y un Mortessaigne, juste en dessous Le Temple, qui était un moulin.

Etat de la commanderie en 1745.

Bourganeuf. Arsouse. Reillac. Meilhaguet. Saint-Jean de Bonzenot. Mortessaigne. Courleix.

Aux détails que j'ai déjà donnés plus haut, sur la commanderie de Bourganeuf, je crois devoir en ajouter encore ici quelques-uns que je dois, sur cette maison, à l'obligeance de M. Autord, archiviste de la Creuse, et extraits d'un ouvrage de son prédécesseur, sous le titre Esquisses Maréchaires.

« Le Prieuré de Saint-Jean de Bourganeuf, dit cet auteur, doit sa fondation aux Templiers. Les chevaliers de cet Ordre possédaient une douzaine de commanderies dans la Creuse. Peu à peu, autour du Prieuré et à l'abri de l'enceinte fortifiée, bâtie par les chevaliers, des maisons se groupèrent, un bourg se forma et son nom primitif fut « Bourguet-neuf », « Bourguet-nou », « Burgum novum ».

« Bourganeuf ne possède qu'un seul monument remarquable, la Tour de Zizim. Djem ou Zizim, après avoir disputé le trône au Sultan Bajazet, se vit bientôt réduit pour échapper à la vengeance de son frère, à demander asile aux Hospitaliers. Reçu à Rhodes, en 1482 par le Grand-Maitre, Pierre d'Aubusson, Djem devint entre ses mains un gage précieux dont il ne manqua pas de tirer parti. Il s'engagea envers le sultan, moyennant une pension de 45,000 ducats, à mettre le prétendant dans l'impossibilité de tenter de nouveau la réalisation de ses projets.

« D'après l'historien turc Saad-Eddin, le prince Djem fut conduit à travers l'Auvergne et le Velay dans la commanderie de Borgolou (Bourganeuf). Rien n'avait été disposé pour sa réception ou plutôt pour sa garde ; c'est pourquoi on le mena de cet endroit au château de Monteil-le-Vicomte (Creuse), qui appartenait à Antoine d'Aubusson, frère du Grand-Maître, bailli d'Anjou, de Touraine et du pays de Caux, général des troupes qui avaient défendu Rhodes assiégée par les Turcs. Au bout de deux mois passés à Bourganeuf, autant à Monteil-le-Vicomte, autant dans un autre lieu que Saad-Eddin appelle Mourteret (Morterolles), Djem, d'après M. Alfred de Bougy, fut détenu deux ans dans une grande contrainte, sous la garde d'Antoine de Blanchefort, neveu de Pierre et d'Antoine d'Aubusson. Au mois de juin 1486, le prince fut conduit à Bourganeuf, où Guy de Blanchefort, neveu du Grand-Maître et promu lui-même, plus tard, à la suprême dignité de l'Ordre, avait fait construire une tour assez forte pour empêcher toute tentative d'évasion ou d'enlèvement. Guy de Blauchefort fut en outre autorisé par le Conseil de l'Ordre, à faire venir à Bourganeuf et à employer à la garde de la tour autant de chevaliers et de frères servants qu'il croirait nécessaire. »

« Cette tour, dite de Zizim, fut construite en 1484, comme nous l'apprend une inscription placée au-dessus de la porte du choeur de l'église de Bourganeuf, laquelle est dans l'enceinte de l'ancien château de la commanderie. Au-dessous de cette inscription sont les armes de Guy de Blanchefort d'or à deux lions léopardés de gueules, posés l'un sur l'autre, avec la croix de Saint-Jean de Jérusalem. »

Guy de Blanchefort élu Grand-Maître en 1512, mourut en 1513.

EN L'AN MIL CCCCLXXXIII FUT FêTE LA GROSSE TOUR DE BOURGUE NEUF ET TOUT LE BATIMENT, LES VERRINES DE CETTE EGLISE, LE TREIT LOPS DEFET, ET FUNDéE UNE MESSE CHUN JOUR, VESPRES ET COMTLIES AUX [...] [...] DE LA COMMUNAUTE DE LA DICTE EGLISE PAR REVEREND RELIGIEUX FRèRE GUY DE BLANCHEFORT, GRAT. PR. D'AUVERGNE, COMMANDEUR DE CHYPRE, DE BOURGANEUF, DE MORTOLS (Morterolles), SéNéCHAL DE RHODES ET NEPVEU DE TRES RéVéREND ET MON TRèS DOUBTE SEIGNEUR MOUS. FRERE PIERRE D'AUBUSSON TRES DIGNE GRAND-MAITRE DE RHODES DE L'ORDRE SAINT JEAN DE JHALEM.

Le baron de Hammer orientaliste distingué nous a donné la description suivante de cette tour:

« Au premier étage, au-dessus de la cave, étaient les cuisines, au deuxième, les chambres des serviteurs, au troisième et au quatrième les logements des chevaliers préposés à la garde du prince. L'édifice était couronné par une plate-forme entourée de mâchicoulis et de créneaux. »

Le P. Bonhours, jésuite, et les compilateurs qui l'ont suivi, ont prétendu que cette tour aurait été construite par le prince lui-même.

« Le chevalier de Blanchefort auquel le Grand-Maître avait confié particulièrement la personne de Zizim, dit le P. Bonhours, eut soin que le prince ne s'ennuyât pas d'abord, jusque-là, lui ayant mis en teste les bâtiments pour l'amuser, lui lit faire des bains et une tour qui se voit encore aujourd'hui. »

Piganiol de la Force a raconté aussi « qu'on voit à Bourganeuf une grosse tour fort élevée, toute revêtue de pierres taillées en pointe de diamant. Les murailles en sont assez épaisses pour qu'on ait pratiqué dans leur largeur un bel escalier à coquille de limaçon par lequel on monte sur la plate-forme qui est en haut. L'intérieur est composé de six étages, dont le plus bas contient les bains que le prince Zizim s'était fait faire à la manière des Turcs. »

La peste ravagea Bourganeuf en 1592.

Mortessaignes.

Appartenait à l'ordre de Malte. Il y avait une chapelle de dévotion dédiée à saint Jean Baptiste, où en 1617 un prêtre venait célébrer la messe tous les jeudis. L'ordre possédait aussi le Moulin du Temple.

Sources: Archives départementales de la Haute-Vienne - Dictionnaire Lecler. Limoges 1902-1909

Ordre des Hospitaliers