Saint-Jean d'Acre Akko Akka — Recherches Archéologiques

Sources : Image Polbar

Polbar

Un siècle plus tard, le 18 mai 1291, elle fut prise par les troupes d'al-Malik al-Ashraf, en même temps que les autres villes de la côte, et fut victime d'une politique mamelouk de « la terre brûlée », dont le but était d'empêcher toute possibilité de nouvelle croisade. (10)

Par une ironie du sort, cette destruction systématique a transmis aux archéologues de nombreux vestiges des constructions de la ville médiévale, du fait de la méthode de démolition adoptée par les Mamelouks : ils abattirent les étages supérieurs, en épargnant les étages inférieurs, mais en les recouvrant et en les comblant par des gravats. Comme les maisons d'Acre possédaient deux à trois étages, un, voire deux des niveaux inférieurs ont ainsi été pour tout ou partie conservés. Quand on reconstruisit la ville bien plus tard, aux XVIIIe et XIXe siècles, on intégra ces ruines aux nouvelles constructions de la ville ottomane ou, le plus souvent, on construisit par-dessus (11).

Par conséquent, sous les maisons modernes, on a découvert des centaines de bâtiments publics et privés construits aux XIIe et XIIIe siècles. Les vestiges de ces bâtiments étaient plus ou moins préservés ; parfois ils étaient pratiquement intacts.

Ces transformations ont fait de la ville d'Acre la meilleure source d'information pour l'architecture domestique de l'époque franque. Les deux autres grandes villes du royaume, Jérusalem et Tyr, sont plutôt décevantes à cet égard. A Tyr, aucune fouille de grande envergure n'a été entreprise et pratiquement rien n'a été publié sur les vestiges de l'époque franque. (12).

A Jérusalem, où l'on trouve de nombreux bâtiments publics importants de cette époque, souvent encore en fonction, peu de maisons médiévales de taille notable sont préservées et la plupart de celles qui subsistent sont dans un état très fragmentaire.

Ainsi, Acre est, archéologiquement parlant, de loin la ville la plus importante, parce qu'elle possède des vestiges d'un grand nombre de maisons de la période franque. Sa population ayant compté une large proportion de marchands italiens, l'architecture domestique, qui y est très développée, présente deux caractères intéressants : en premier lieu, de vastes immeubles d'habitation constituent le type commun dans les quartiers de marchands ; en second lieu, l'architecture de ces quartiers ressemble de près à celle des métropoles, Gênes, Pise et Venise (13).

C'est l'architecte Alex Kesten qui a entrepris l'étude la plus importante sur la ville franque d'Acre, en 1960-1961 (14). Cette étude comprend les plans de masse et de brèves descriptions de plus de cent immeubles. Kesten signale la préservation remarquable de nombreux vestiges d'habitations domestiques. Depuis, le travail archéologique intensif de la dernière décennie a porté essentiellement sur les monuments publics, en particulier le vaste complexe des Hospitaliers. Seul un petit nombre d'immeubles domestiques a été mis au jour, souvent lorsqu'ils étaient contigus à une structure monumentale. Cet article, qui est une contribution à une étude exhaustive de l'architecture domestique franque en Orient, espère en partie changer cet état de fait, en présentant une première vue d'ensemble sur l'habitat franc dans la ville d'Acre (15).

La composition sociale, unique en son genre, de la ville franque d'Acre, en particulier la présence de communautés nombreuses de marchands italiens, fait d'elle une excellente source d'informations pour ce type de maisons. En examinant les vestiges et en résumant les sources documentaires de l'époque, on peut dresser une typologie de base comprenant cinq types différents d'édifices domestiques : les maisons avec cour, les grandes maisons avec plusieurs logements, appelées palais, les maisons tours, les maisons de marchands avec boutiques au rez-de-chaussée et les maisons construites sur des parcelles étroites.

La maison avec cour

Plus que tout autre type, la maison avec cour prévalait dans la ville franque. On en a retrouvé dans toutes les principales agglomérations ayant livré des vestiges d'habitat domestique et, dans la ville d'Acre, elles sont de loin le type (16).Les Francs ont adopté les deux plans de base des maisons avec cour : la demeure avec cour centrale, caractéristique des localités urbaines surpeuplées, et la maison avec cour extérieure contiguë, située à l'occasion dans les zones périphériques des grandes villes, mais le plus souvent dans les petites agglomérations et les lotissements ruraux. Il semble que les Francs n'aient pas choisi eux-mêmes ce plan de masse. Ce genre s'est imposé de lui-même, car il était extrêmement répandu dans les villes qu'ils occupèrent. Une fois qu'ils eurent pris possession de ces maisons, les nouveaux occupants des lieux eurent vite fait d'apprécier les bienfaits de ce type d'architecture, car la maison à cour centrale protège des hautes températures de l'été. Il semble bien naturel qu'ils aient alors construit leurs propres maisons selon les mêmes critères.

Type A : les maisons avec cour centrale

Plusieurs maisons avec cour à Acre, et c'était probablement le cas dans d'autres grandes villes côtières telles Tyr et Sidon, sont de larges structures rectangulaires à deux niveaux, avec cour centrale. La maison type possède une entrée avec passage voûté, donnant accès depuis la voie publique à une cour entourée de plusieurs logis (17). Dans la plupart des cas, ces maisons étaient occupées par plusieurs familles ou louées par des marchands à d'autres marchands saisonniers.Kesten décrit une d'elles : « ...Un palais ou une maison d'une famille importante pendant la période croisée. De nombreux vestiges de cette période, des murs et peut-être des plafonds, donnent une idée de la forme originelle de la maison, bien qu'il y eût de nombreux ajouts et des transformations radicales au-dessus du premier niveau. De grandes pièces sont disposées autour d'une cour rectangulaire sur laquelle s'ouvrent toutes les portes et les fenêtres. On pénètre actuellement dans la maison directement dans l'une des pièces, par une brèche. A l'intérieur de la cour, on identifie clairement l'entrée originelle, à l'ouest. Un corridor latéral conduit à des pièces utilisées principalement comme cuisines, magasins etc. »

« Au-dessus d'une des portes, de nombreux signes sont gravés dans la pierre. Certaines des pièces voûtées sont particulièrement intéressantes. La plupart des murs sont extrêmement épais. » (18)

Cette maison est située au centre du quartier génois plan B, n° 3

Pour ordinateurs

Une partie du bâtiment, d'une superficie totale d'environ 616 m2, semble effectivement dater de l'époque franque, bien que les reconstructions et les additions ultérieures soient plus importantes que ne le suggérait Kesten (19).

Les murs extérieurs, quant à eux, possèdent les caractéristiques typiques de la construction franque : un cordon en forme de « dents de chien » règne à l'étage de la façade méridionale, qui donne sur la rue (20) ; de nombreuses marques de maçons sont visibles sur cette façade et à l'intérieur des deux cours (21). Sur le côté nord de la cour principale, trois consoles profilées qui surmontent la porte appartiennent, semble-t-il, au bâtiment originel. Sur le côté est de la cour, trois grandes arcades reposent sur un pilier central : elles sont appareillées en « ablaq », alternance de pierres de différentes couleurs formant un appareil décoratif, constitué de pierres de mollasse locale et d'une autre pierre de couleur chamois pâle (22).

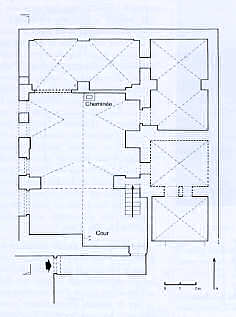

Une autre cour, située au sud (plan B, n° 4), est en partie couverte ; elle est bordée sur trois côtés par plusieurs pièces de taille variée (fig. 3

Maison à cour intérieure dans la quartier Génois). Le rez-de-chaussée de cette maison est pratiquement intact et une partie de l'étage semble être originel. Ce bâtiment est plus petit que le précédent. La superficie du rez-de-chaussée est de 320 m2 et il semble avoir appartenu à une seule famille (23). On entre dans cette maison, comme on le faisait probablement à l'époque franque, par une porte surmontée d'un arc donnant accès à un passage sombre, haut, étroit et voûté (1,20 m de large et 5,40 m de long). Sur le mur droit ouvre une petite fenêtre haute, avec un linteau de marbre sculpté fig. 4

Linteau sculpté en marbre d'une maison du quartier Génois.

A l'extrémité du passage, à gauche, une porte débouche vers la cour centrale. L'accès indirect, coudé et voûté, est caractéristique de ces maisons, à l'instar des maisons à cour musulmanes. Au bas du jambage de la porte, on distingue une crapaudine où pivotait le gond d'une porte à un seul battant. Le linteau en bois est certainement une réfection tardive. Au-dessus, un arc de décharge aveugle est destiné à réduire la pression de la superstructure sur le linteau. Sur le jambage gauche, une rainure verticale appartient à un mécanisme de penne de serrure, qui a disparu.

Aujourd'hui, seule une petite partie de la cour originelle est à ciel ouvert. Le reste a été colonisé, stade après stade, en couvrant d'une voûte en berceau les deux tiers nord de la cour, tandis qu'un demi-berceau recouvre l'angle sud-ouest. Seule une petite surface, près du passage d'entrée, reste donc encore à l'air libre. De tels empiétements dans la cour se constatent ailleurs dans la ville. Une augmentation considérable du nombre d'occupants dans la maison peut avoir rendu nécessaire la transformation de la cour jadis ouverte en espace fermé.

Cet exemple pourrait refléter la rapide augmentation de la population d'Acre durant la seconde moitié du XIIe siècle. Les activités des flottes et des communautés italiennes ont largement contribué au développement d'Acre, pour en faire le port principal dans la Méditerranée orientale. La population de la ville s'est également beaucoup accrue après qu'elle fut réoccupée, pendant la troisième croisade (1191), par des réfugiés venant de Jérusalem et d'autres villes de l'intérieur, tombées aux mains de Saladin en 1187. Aussi, la ville s'est-elle développée beaucoup au nord (faubourg de Montmusard) et à l'est. Il semble qu'il faille envisager aussi un accroissement de la densité de population dans la partie de la ville la plus ancienne, ainsi que l'occupation de zones ouvertes à l'intérieur des murs.

Les empiétements observés dans les cours de ces maisons sont l'indice d'un déclin des conditions générales de vie dans ces quartiers anciens. Ce phénomène n'est pas unique ; un processus similaire est constaté dans la ville médiévale du Caire où, selon D. Behrens-Abouseif, « l'architecture domestique semble avoir subi un développement parallèle à celui de l'architecture religieuse, marqué par la réduction et la couverture des cours, ainsi que par la transformation des iwans latéraux en simples recoins » (24).

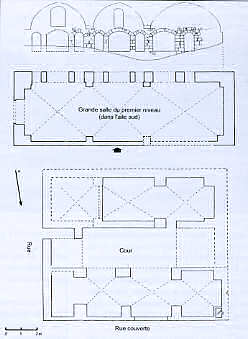

Les maisons de petite taille avec cour centrale constituent un autre type courant à Acre. Leurs plans de masse sont semblables à ceux des grandes maisons à cour commune ; à leur image, on y entrait depuis la rue à travers un passage couvert menant directement à la cour. De là, on accédait à des pièces variées et, par l'escalier, à l'étage. Dans le quartier génois, une petite maison à cour est bien conservée (fig. 5)

Maison à deux niveaux à grande salle de premier étage du quartier Génois - (plan B, n° 5). Comme dans toute la construction domestique d'Acre, la maçonnerie de cette maison est constituée de moellons grossiers en grès, liés par un mortier tirant vers le gris. La maison communique avec une rue couverte, récemment mise au jour par les archéologues C'était originellement un bâtiment à deux niveaux, avec une petite cour centrale (3,60 x 8 m), une boutique sur la rue et d'autres pièces au rez-de-chaussée. A l'étage, se trouve une salle qui mesure 4,25 x 12,73 m et dont les trois travées sont encore partiellement couvertes de voûtes d'arêtes (fig. 6)

Grande salle de premier étage voûtée d'arêtes dans la maison à cour intérieure du quartier Génois.

Sur toute la longueur du mur sud, dix embrasures surmontées par un arc servent soit de fenêtres soit d'armoires murales (fig. 7)

Niches du mur latéral de la grande salle. Le côté nord de la salle, face à la cour, est rythmé par trois piliers engagés qui supportent trois arcades : sous l'arc central, une pierre de seuil désigne apparemment l'entrée ; les deux autres arcs étaient visiblement obturés par des murs minces. Haut perchée dans le mur occidental, on voit une grande fenêtre à larges ébrasements. Sur le mur est, une large porte couverte par un arc ouvre sous une petite fenêtre ; il semble qu'elle conduisait à un balcon qui surplombait une étroite ruelle (ses seuls témoins sont trois consoles de pierre). C'est là une des habitations domestiques franques les mieux conservées à Acre, et, par exception, on peut y observer un étage. A l'origine, ce deuxième niveau s'étendait aussi au-dessus des pièces situées au nord de la cour, ce que l'on peut en déduire de la présence d'un conduit de latrine dans la pièce voûtée qui en occupe l'angle nord-est ; ce conduit descendait depuis une pièce située l'étage, aujourd'hui détruite. A l'extrémité est de la cour, on note une voûte basse en berceau surmontée d'une seconde voûte, probablement utilisée comme entrepôt. Au sud, s'alignent trois pièces avec voûtes d'arêtes ; la voûte de l'espace central s'est effondrée et l'accès à la travée orientale est à présent obturé.

Type B : les maisons avec cour adjacente

Nombre de très petites maisons consistaient simplement en un groupe de pièces ou de logis situés sur l'un ou les deux côtés d'une cour, les autres côtés étant fermés par un haut mur. Dans certains cas, plusieurs petites maisons se partageaient une même cour. Trois maisons sont ainsi réparties autour d'une cour dans le quartier génois (fig. 8) (plan B, n° 6). Un passage voûté, long et étroit (12 m x 1,7 à 3 m de large), mène à la cour ; sur son flanc est, trois recoins voûtés peu profonds peuvent avoir servi d'échoppes ou avoir accueilli de petits étals. A son extrémité, il forme un angle droit pour donner accès à une cour de taille moyenne (7,5 x 9,2 m). Au sud de celle-ci, un porche voûté d'arêtes, haut de 4,6 m, donne sur une vaste salle voûtée. Sur le côté nord de la cour, la façade d'un second bâtiment s'ajourait d'une porte et d'une fenêtre (murées), surmontées par d'autres baies dont plusieurs paraissent dater de la période franque. A l'est de la cour, d'autres structures médiévales comportent une large pièce avec une voûte d'arêtes : elle mesure 6 x 5,2 m et ouvre sur la rue une porte et une fenêtre ; sur son côté nord, un étroit passage voûté donnait accès à d'autres pièces, situées plus loin à l'ouest.La grande salle du bâtiment sud appartient à la prochaine catégorie que nous allons examiner, le « palacium ». C'est un bâtiment de construction soignée, à six travées, avec des murs massifs et deux forts piliers qui supportent les retombées des voûtes d'arêtes et les arcs doubleaux.

Palais - Demeures à plusieurs logis

On a découvert à travers la ville des vestiges de plusieurs salles massives, constituées par la juxtaposition de nefs couvertes de voûtes d'arêtes, que soutiennent un ou plusieurs gros piliers. Leurs dimensions varient, mais elles sont toutes très larges et très hautes, et leur construction est soignée. L'épaisseur de leurs murs prouve qu'elles appartenaient à des structures à plusieurs étages.Si nous n'avions pas eu l'heureuse fortune de conserver deux documents du XIIIe siècle, il nous aurait été difficile d'interpréter ces structures. Nous pouvons les identifier avec une quasi-certitude comme appartenant à des bâtiments cités dans ces sources sous le nom de palais. Ces documents sont des inventaires des propriétés appartenant aux communautés vénitienne et génoise dans Acre et Tyr. Marsiglio Zorzi, bailli de Venise, a dressé un inventaire détaillé des possessions vénitiennes à Tyr et à Acre en 1243 et 1244 (26). Les autorités génoises, Guillielmo di Bulgaro et Simone Malocello, ont dressé en 1249 un deuxième inventaire des propriétés appartenant à la communauté génoise dans Acre. Les inventaires vénitiens et génois font tous deux fréquemment mention de palais parmi les propriétés de la communauté. Dans l'inventaire vénitien, ils sont décrits avec beaucoup de détails.

En examinant ces listes, Joshua Prawer a noté que les Génois d'Acre possédaient un plus grand nombre de palais que les Vénitiens ; il s'est donc demandé si la raison n'en était pas « ... qu'un immeuble de trois ou quatre étages méritait un tel nom aux yeux de l'administration génoise (27). » En fait, il ne s'agissait pas de palais résidentiels destinés à une famille de marchands aisés, comme ceux des cités maritimes italiennes. Le terme « palacium » était, semble-t-il, utilisé pour décrire de grands bâtiments comprenant plusieurs logis, occupés par des marchands du lieu et d'autres de passage. Comme l'a bien noté Marsiglio Zorzi, les bâtiments comprenaient tous de multiples étages contenant des magasins, des manufactures, des chambres individuelles et des appartements à louer ou à vendre. Le rez-de-chaussée était généralement consacré à des entrepôts et à des boutiques. Aux étages, se trouvaient des chambres et des logis occupés par des marchands de passage. Certains logis possédaient des cours attenantes, contenant parfois une citerne, et d'autres des loggias sous lesquelles les commerçants pouvaient vendre à l'étal leurs marchandises sur des tables (tabula) ou des bancs (banci).

Certains de ces bâtiments, tel le Grand Palais du Fondaco, étaient des édifices importants communautaires. Pour Prawer, ce palais correspond au bâtiment à pavillons faisant face à la mer qui apparaît sur la carte de Marino Sanudo au XIV siècle (28). Selon Zorzi, ce n'est apparemment rien de plus qu'un immeuble de prestige. Le rez-de-chaussée comprenait seize boutiques, cédées à bail pour des loyers de 34 à 61 besants ; on louait douze petites pièces pour trois besants chacune ; onze pièces se partageaient le premier étage et dix pièces de différentes tailles le deuxième.

Près du Grand Palais du Fondaco, un autre grand immeuble de ce genre, à trois étages, contenait dix logis, mais aussi des magasins appartenant à la commune, qui y stockait des pierres, de la craie et du bois (29).

Il partageait un escalier extérieur avec le Grand Palais du Fondaco (30). Au nord du quartier vénitien, le palais du Bailli était un bâtiment de un ou deux étages, avec de grandes boutiques au rez-de-chaussée ; à l'extérieur, sous un portique ou une loggia, les marchands déployaient leurs marchandises sur huit bancs (tabule sive banche) (31). Tels étaient les principaux palais dans le quartier vénitien, mais il en y avait aussi plusieurs autres : une maison à étage avec onze pièces et une maison de trois étages dans le Fondaco, possédant une étable au rez-de-chaussée (32). Les descriptions de l'inventaire génois sont beaucoup moins détaillées ; il mentionne seulement l'existence de palais, sans donner beaucoup de détails sur leur distribution interne.

Comme la plupart des bâtiments d'Acre, ces édifices étaient construits avec le grès local. Parfois, cependant, les solides piliers en pierre de plus d'un mètre de section étaient montés en pierre de taille calcaire, bien dressée. On ne distingue que sporadiquement un « layage » diagonal et des marques de maçons de facture typiquement franque, généralement dans des endroits protégés ; leur rareté est probablement due à l'érosion des surfaces des parements en grès (kurkar).

Comme on le voit dans le tableau en (fig. 9)

| Maison | Surface totale | Mur | Nombres de travées | Nombres de piliers libres |

| 9 7 8 4 5 |

138 m2 382,5 m2 156 m2 363,7 m2 231,8 m2 |

1,1 m 1,4 m 1 m 1,1 m 1,1 m |

9 12 4 9 6 |

4 6 1 4 2 |

Les dimensions des rez-de-chaussée conservés sont comprises entre 138 et 382,5 m2. Si nous multiplions ces chiffres par trois ou quatre, en fonction du nombre des étages, qui n'ont pas survécu, nous avons une idée de superficie réelle offerte par ces bâtiments.

Le niveau du sol originel était plus bas qu'il ne l'est à présent. Aussi des fouilles seraient-elles nécessaires pour déterminer la hauteur exacte initiale des voûtes. Quoi qu'il en soit, les murs sont en moyenne conservés jusqu'à une hauteur d'au moins 6 m. Dans beaucoup de ces maisons, les structures ne sont pas uniformes. Dans certains d'entre eux la hauteur des travées varie. En outre, bien que ces bâtiments paraissent à l'extérieur de forme régulière, l'alignement des piliers est souvent déficient et leurs dimensions diffèrent, ce qui, par voie de conséquence, est aussi le cas des travées. La cause en est peut-être à rechercher dans l'existence de substructions plus anciennes, qui ont dû influencer la forme des superstructures, ainsi que la division de l'espace aux étages. Les arêtes et parfois la voûte entière sont construites avec des petites pierres en forme de briques, recouvertes d'enduit, dont des fragments s'observent çà et là. Des arcs doubleaux peuvent diviser les travées, dont les voûtes sont souvent percées d'ouvertures quadrangulaires et de conduits communiquant avec l'étage.

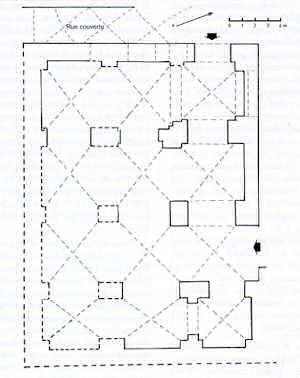

Un des meilleurs exemples de palais est situé dans le quartier génois (fig. 10)

Plan du rez-de-chaussées d'un palais du quartier Génois - (plan B, n° 7). Cet édifice a conservé son rez-de-chaussée pratiquement intact. Les étages ont été entièrement reconstruits au XIXe siècle, avec une ambition manifeste (33). A l'origine, on y accédait à l'ouest depuis une ruelle étroite et voûtée, sur laquelle ouvraient trois grandes portes : deux d'entre elles sont maintenant obturées ; la troisième a été murée, puis éventrée pour être remplacée par le grand portail actuel. Ces portes étaient manifestement des entrées de boutiques. Celles-ci sont fréquemment mentionnées dans les rez-de-chaussée des palais, par exemple au Palais du Bailli, qui avait des (stationes.. . subpalatio...) (34). Sur l'autre ruelle qui longeait le bâtiment au nord ouvraient au moins deux autres portes couvertes d'arcs, probables entrées de boutiques supplémentaires ; cet espace est maintenant occupé par un escalier conduisant à l'étage. L'intérieur est divisé en douze travées aux voûtes d'arêtes bien construites et pourvues d'arcs doubleaux. Il n'existe pas deux voûtes identiques : celle de la travée nord-est est considérablement plus basse que les autres ; souvent de forme irrégulière, les piliers ont des dimensions variées. On note l'existence de conduits dans au moins deux des piliers et d'ouvertures dans certaines voûtes. Il semble qu'il y avait une porte à l'arrière du bâtiment.

Dans une autre maison de ce genre, située dans le quartier pisan, un unique pilier central, de 1,12 m2 de section, supporte les retombées de quatre voûtes d'arêtes, couvrant 156 m2 (fig. 11)

Plan d'un palais du quartier Pisan d'Acre - (plan B, n° 8). La facture des voûtes est typique de ces maisons : le mortier de couleur crème, à forte teneur en chaux et en cendres, lie une maçonnerie en arêtes de poisson. Une porte ouvre à l'extrémité nord du mur occidental et le mur oriental est percé de deux fenêtres d'environ 1 m de large et 2 m de haut. On note, un peu au nord de la porte, un escalier extérieur et, à l'ouest, d'autres voûtes.

Dans le même quartier, une salle en ruines dénommée le « bâtiment du Rotary » (plan B, n° 9) jouxte une autre maison médiévale par son côté nord et communiquait probablement avec elle. Cette salle, qui mesure 363,7 m2, comprend neuf travées massives voûtées d'arêtes, dont deux, au sud-ouest, sont détruites (fig. 12)

Voûtes du bâtiment dit « du Rotary » dans le quartier Pisan d'Acre. Les voûtes, de belle qualité, sont portées par quatre gros piliers et douze pilastres. Considérant que le niveau du sol est beaucoup plus haut qu'il ne l'était dans le passé (comme on peut le voir par la présence des arcs enterrés sur le mur occidental), la hauteur originelle des voûtes doit avoir atteint environ 7 m.

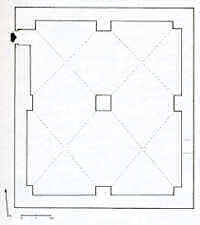

Les maisons tours

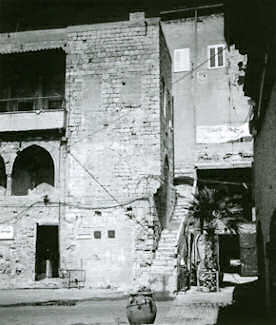

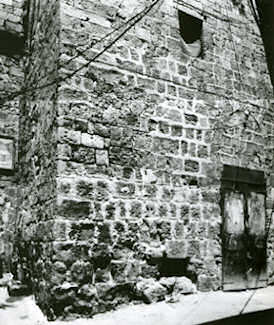

Les maisons tours étaient probablement très répandues dans les quartiers des communes, mais sans doute pas autant que le suggère le pèlerin du XIVe siècle, Ludolph de Suchem, qui prétend qu'il y avait une tour à chaque coin de rue (35). Comme les tours de nombreuses villes italiennes, celles-ci n'étaient pas isolées, mais constituaient un élément d'une grande maison, telle la maison avec cour. Très peu de maisons tours ont survécu. On en a repéré une dans le quartier Pisan, contiguë à la loggia d'un premier étage (fig. 13)

Tour faisant partie d'une maison à loggia du quartier Pisan d'Acre - (plan B, n° 10). Une seconde est conservée dans le quartier génois (fig. 14)

Tour dans le quartier Génois d'Acre - (plan B, n° 11) (36).

Une fois de plus, les listes de propriétés nous donnent plus de renseignements concernant ces tours. Dans le quartier vénitien, on louait des pièces aux deux étages d'une tour ; au dessous, une voûte servait de prison (37). Dans le quartier génois, il y avait deux tours, la « Vieille Tour » et la « Nouvelle Tour », et les « Gestes des Chiprois » font référence à des tours seigneuriales des communes, qui possédaient des plates-formes de défense (hourds) (38).

Maisons de marchands avec magasins au rez-de-chaussée

Zorzi fait mention de maisons avec des boutiques au niveau de la rue et des logements au-dessus, par exemple une maison avec deux boutiques au rez-de-chaussée, deux pièces au premier étage et une au second. Une autre maison possédait une échoppe au rez-de-chaussée et une chambre à chaque étage (39). On a, semble-t-il, repéré à travers la ville des vestiges de ce genre de maisons, caractérisées par de grandes entrées, mais aucune n'a conservé un étage.Maisons bâties sur des parcelles étroites

Dans la partie nord-ouest de la ville, on a identifié une rue bordée de maisons élevées sur des parcelles étroites et allongées. Kesten, qui appelle cette zone le « quartier rectangulaire » ou « burgus novus » (plan B, n° 12), les a ainsi décrites : ce sont « ...de petites unités construites à la file, avec en général une pièce unique en façade et des murs latéraux mitoyens. Le plan de base consiste en une pièce accessible depuis la voie publique, avec une petite cour centrale derrière et une seconde pièce au-delà. Autrefois, les maisons avaient un seul étage et ne dépassaient pas le niveau du mur (probablement le mur du burgus novus). Cette forme de bâtiment est répandue dans le quartier. Aujourd'hui encore, on peut distinguer quelques maisons de ce type, bien qu'elles soient souvent masquées par des structures additionnelles, spécialement des escaliers menant aux étages supérieurs, construits postérieurement » (40).On trouve des maisons semblables ailleurs dans la ville. Dans un exemple du quartier pisan, on pénètre dans la demeure sur le côté ouest, sous une voûte en berceau (fig. 14)

Tour dans le quartier Génois d'Acre (plan B, n° 13) ; les trois travées du rez-de-chaussée sont voûtées d'arêtes et mesurent dans oeuvre 25,6 x 9 m. Au nord, l'édifice communique avec une ruelle étroite.

La longueur et la largeur de ces maisons peuvent varier considérablement, mais elles sont toutes allongées et étroites. Leur petit côté affronte la rue et comporte probablement une devanture de boutique. La plupart d'entre elles ne comptaient sans doute qu'un ou au maximum deux niveaux.

Sources : L'architecture en Terre Sainte au temps de Saint Louis - L'Architecture civile Franque à Césarée, Acre et Jérusalem de Adrian Boas

Notes — Recherches Archéologiques

9. — La ville croisée d'Acre (la moderne Akko) est située sur un petit promontoire à l'extrémité nord de la baie de Haïfa (référence sur la carte 128-259).10. — Cette politique mamelouk de démantèlement des villes côtières et des forteresses eut pour but d'empêcher que se renouvelle le succès de la Troisième Croisade (1191-1192).

11. — Avant la renaissance de la ville à époque ottomane, au XVe siècle, une très petite agglomération d'environ trois cent maisons, appelée « Acre la noeufe », se situait le long du port encore en activité. A partir de 1516, des marchands français se sont installés dans le « Khan al-Ifranj ». Sur cette activité de peuplement, voir B. Arbel, « Venerian Trade in Fifteenth Century Acre », Asian and African Studies, Haifa, t. 22, 1988, p. 227-288. Bertrandon de la Brocquière a rapporté que plus de trois cent maisons étaient situées à l'une des extrémités de la ville en ruines, à une certaine distance de la mer. Voir Bertrandon de la Brocquière, Le voyage d'Outremer, éd. C. Schefer, Paris, 1892, p. 27.

12. — Pour une très bonne étude des sources écrites sur la ville croisée de Tyr, voir M. H. Chehab, Tyr à l'époque des Croisades, Bulletin du Musée de Beyrouth, t. 31, Paris, 1975-1979, 2 vol.

13. — Ces marchands étaient le plus souvent des résidents saisonniers recherchant des villégiatures pour une période limitée, généralement pour une demi-année entre deux « passagia ».

14. — A. Kesten, « Acre, the Old City, Surveys and Plans, 1962 », dans B. Dichter, TheMaps of Acre, An Historical Cartography, Akko, 1973, p. 70-98.

15. — La présente discussion fait suite à une étude entreprise entre 1992 et 1995, dans le cadre d'une étude plus générale des immeubles domestiques francs. Voir A. J. Boas, Domestic Architecture in the Frankish Kingdom of Jérusalem, thèse non publiée de l'Université hébraïque de Jérusalem, 1995.

16. — Dans l'étude entreprise pour cet article, 24 maisons au total ont été examinées ; 16 au moins sont des maisons à cour.

17. — De telles entrées indirectes sont typiques de l'architecture domestique musulmane.

18. — A. Kesten, « Acre. The Old City, Surveys and Plans, 1962 », dans B. Dichter, The Maps of Acre, an Historical Cartography, Akko, 1973, p. 15. Kesten a mené une étude des bâtiments de la période croisée en 1960-1961.

19. — Distinguer les constructions datant des XIIe et XIIIe siècles de celles datant des XVIIIe et XIXe siècles n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Beaucoup de bâtiments plus anciens possèdent aussi des voûtes similaires à celles des bâtiments de l'époque franque. Certaines caractéristiques de la maçonnerie franque, comme les surfaces à « layage » oblique les marques de maçons, très utiles à l'identification, ont disparu à cause de l'érosion de la pierre de molasse utilisée.

20. — Au-dessus des portes donnant sur la cour se trouve un des linteaux sculptés auquel fait référence Kesten. Il comporte deux rosettes et une croix ; il n'est pas de facture franque et semble être l'oeuvre de moines grecs orthodoxes du monastère adjacent.

21. — Sur l'utilisation des marques de maçonnerie pour identifier les bâtiments francs, voir C. Clermont-Ganneau, Archeological Researches in Palestine during the years 1873-1874, vol. 1, trad. Aubrey Stewart, London, 1899, p. 1-38 ; D. Pringle, « Some Approaches to the Study of Crusader Masonry Marks in Palestine », Levant, t. 13, p. 173-199.

22. — Mablaq est une technique courante dans l'architecture musulmane, en particulier pendant la période mamelouk, mais elle se retrouve aussi dans l'architecture franque, comme dans la chapelle du château de la mer à Sidon.

23. — A l'époque de notre étude la maison était divisée en deux propriétés ; la partie occidentale était inoccupée, sous scellés, et ne pouvait être visitée. Toutefois, la plus grande partie du rez-de-chaussée (195 m2) a été examinée.

24. — D. Behtens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, Leiden, New-York, Copenhague, 1989, p.35.

25. — La fouille a été entreprise par le Service des Antiquités d'Israël en 1994.

26. — O. Berggotz, Der Berkbt des Marsiglio Zorzi, Francfort-sur-le Main, Bern, New-York, Paris, 1990, p. 172-181.

27. — J. Prawer, Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 239.

28. — Pour cette carte, voir B. Dichter, The Maps of Acre, Acre, 1973, p. 18, 21-24.

29. — O. Berggotz, op. cit. note 26, 1990, p. 177.

30. — Tous ces bâtiments semblent avoir eu des escaliers extérieurs, fait inhabituel dans l'habitat franc, tant public que privé. En général, les escaliers sont toujours le plus souvent internes et construits dans l'épaisseur des murs, afin d'économiser l'espace. Ici cette caractéristique permet d'identifier ces bâtiments comme italiens plutôt que typiquement francs.

31. — O. Berggotz, op. cit. note 26, 1990, p. 172-173 ; J. Prawer, op. cit. note 27, 1980, p. 233.

32. — O. Berggotz, op. cit. note 26, 1990, p. 177.

33. — La construction massive franque, avec murs et piliers généralement d'un mètre d'épaisseur, a été idéale pour supporter la charge des grandes maisons construites au-dessus.

34. — O. Berggotz, op. cit. note 27, 1990, p. 172.

35. — « A chaque coin de rue, se dressait une grande tour flanquée d'une porte à chaînes de fer », Palestine Pilgrims Text Society, 13 vol., Londres, 1890-1897, 12/3, p. 51.

36. — Au moment de l'étude, on pouvait encore observer ces maisons de l'extérieur.

37. — O. Berggotz, op. cit. Note 27, 1990, p. 177. Les tours servaient à l'occasion de prisons ou alors contenaient des prisons. En 1198, le roi Aimery a donné une turris carceris à Guillaume de Petra, Regesta Regni Hierosolymitani, éd. R. Rohricht, Innsbtuck, 1893, n° 746.

38. — Cornelio Desimoni, « Quatre titres des propriétés des Génois à Acre et à Tyr », Archives de l'Orient latin, p. 215 et sq. ; Gestes des Chiprois, Publications de la Société de l'Orient Latin, Série historique, éd. G. Raynaud, Genève, 1887, p. 151.

39. — J. Prawer, op. cit. note 27, 1980, p. 236.

40. — J. Prawer, op. cit. note 27, 1980, p. 236.

Sources : L'architecture en Terre Sainte au temps de Saint Louis - L'Architecture civile Franque à Césarée, Acre et Jérusalem de Adrian Boas

Retour