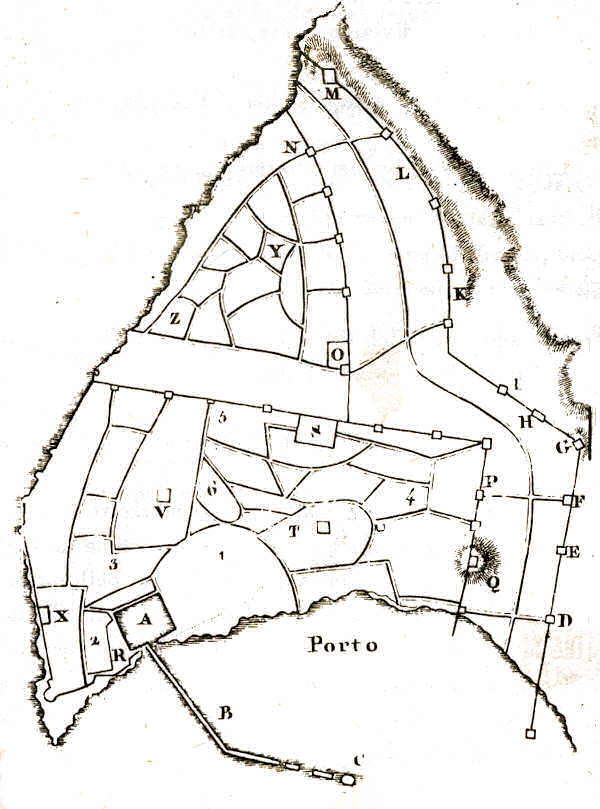

Saint-Jean d'Acre — Akka Akko — Les quartiers

Saint-Jean d'Acre — Quartiers au XIIIe siècle

Au Temps des Croisades

A — Citadelle du Port

B — Mole protégeant le port

C — Tour au bout du mole : tour des Mouches

D — Tour du Patriarche

E — Tour du Pont

F — Tour Saint-Nicolas

G — Tour de la Malédiction

H — Porte du Roi

J — Secteur Venitienne

K — Secteur des Hospitaliers de Saint-Jean

L — Secteur des Templiers

M — Tour du Diable

N — Porte Saint-Lazare

O — Porte du Couvent Saint-Antoine

P — Tour des Pèlerins

Q — Tour des Allemands

R — Porte de Fer

S — Le Château

T — Place du Patriarche

V — Hôpital

X — Temple

1 — Quartier Vénitien

2 — Quartier Pisan

3 — Quartier Génois

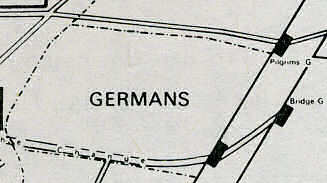

4 — Quartier Allemand

5 — Palais actuel

6 — Mosquée de Djezzar

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

Les plans de la villes à des époques différentes

Reinhold RohrichtPour ordinateurs

René Grousset

Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem (Paris 1934). Saint Jean d'Acre plan de Rene Grousset

Pour ordinateurs

Steven Runciman

Une histoire des croisades (Cambridge University Press — 1951). Le croquis d'Acre est très schématique.

Il fait une erreur dans la position de l'église Saint-Andrew, au nord du Temple, mais sa localisation de Saint (Sabas ou Sabes) semble être correct. La plupart des autres bâtiments sont correctement localisées.

Pour ordinateursSaint Jean d'Acre plan de Steven Runciman

Pour ordinateurs

Jean Richard

Dans son article « Colonies marchandes privilégiées et marché seigneurial. La fonde d'Acre et ses droitures. » « Moyen Age 60/1953) 325-340.

L'auteur fournit une carte de Saint-Jean d'Acre et montre le quartier « fondé » par les italiens et la localitation de la « terra vacua » concédé à la Vermiglioni. Saint Jean d'Acre plan de Jean Richard

Pour ordinateurs

Charles Oman

Une histoire de l'art de la guerre au Moyen-Age, 1898.

L'auteur propose une carte d'Acre, en montrant la position relative des Croisés et les armées musulmanes, dans la lutte pour la possession de la ville, toujours sous contrôle musulman.

L'armée des croisés est présentée en coincée entre la ville et l'encerclement des forces musulmanes. Leur ligne de communication était ouverte seulement vers la mer.

Pour ordinateurs

Harold Lamb

Les Croisades — Doubleday, New York, 1930.

L'auteur propose une carte d'Acre, similaire à la précédente par celle de Charles Omar, mais qui illustre bien les lignes de la communication et de fournitures en provenance de la flotte chrétienne à l'armée croisée et aux forces terrestres, à la fois pour le nord et le sud de la ville.

Pour ordinateurs

Lange Santino

Architecture des croisades en Palestine — Professeur d'architecture du Colège polytechnique de Milan qui a fait une synthèse des résultats de plusieurs archéologues travaillant sur la période des Croisades — Publié par Pietro Cairoli — Como.

Les principaux édifices d'Acre ont été éliminés dans la citadelle, en particulier, la première construction que des Templiers, avaient près de la mer.

La deuxième, celle des l'hospitaliers, il n'en reste que quelques parties, mais on peut envisager suivant les vestiges et les murs qu'ils restent, l'importance de ce quatier.

Pour ordinateurs

1. Salle des Chevaliers.

2. Fortifiée et l'entrée des appartements souterrains de la citadelle des Hospitaliers.

3. Principal porte appelée « Notre-Dame. »

4. Restes des murs de la petite ceinture.

5. Les murs du quartier « rectangulaire. »

6. Vestiges du quartier Génois.

7. Caravansérail du quartier Vénitien.

8. Caravansérail du quartier Pisan.

9. Place du Port, quartier commercial général.

10. Reste des murs, reste de la tour de garde du port.

11. Le principal mole.

12. Vestiges de la maison du phare.

13. Tour de Garde du quartier Venitien.

14. Les murs de l'arsenal.

15. Reconstruction des anciens murs croisés par les Ottomans.

16. Le parapet de l'actuel bastion.

17. Restes les fondations d'une salle dans le quartier du Temple, sur laquelle on a construit l'Eglise de Saint-Georges.

Plan en relief de Saint-Jean d'Acre

Pour ordinateurs

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

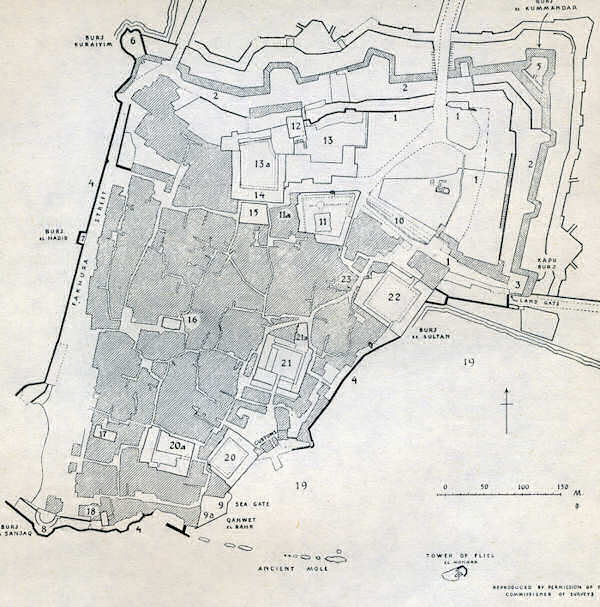

Plan de la vieille ville de Saint-Jean d'Acre

Plan de N. Makhouly et de C.N. Johns

Saint-Jean d'Acre

2. — Extérieur du mur (Jazzar Pasha)

3. — La bande de terre et au-dessus la porte de (Tour Kapu)

4. — La digue en front de mer

5. — Tour el Kummandar

6. — Tour Kuraiyim

7. — Tour el Hadid

8. — Tour es-Sanjaq

9. — Digue port intérieur

9a. — Qahwet el Bahr (actuelement un centre de santé)

10. — EL SUQ Abyad

11. — La mosquée de Jazzar

11 bis. — Vieux Sérail et la crypte des Croisés

12. — La Citadelle (Tour El Khazna)

13. — Arsenal (Prison et Jardin)

13a. — Caserne et prison actuelle

14. — Crypte de Saint Jean Sous la Prison

15. — Hammam el Basha

16. — L'église Saint George et le mémorial des officiers britanique

17. — L'église Saint-André et la crypte

18. — L'église Saint John

19. — Les ports

20. — Caravansérail el Umdan

20a. — Caravansérail esh Shuna

21. — Caravansérail des Francs

21a. — Couvent latin

22. — Caravansérail Esh Shawarda

23. — Inscription latine des Croisés

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

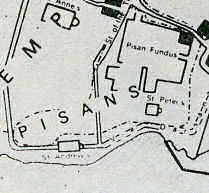

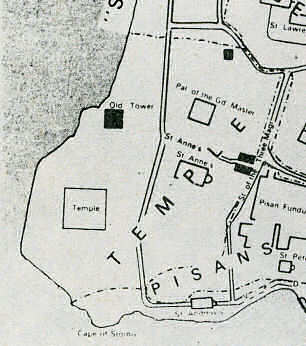

Quartier Pisan de Saint-Jean d'Acre

Le quartier des Pisans est le plus petit des quartiers de la commune. Le quartier Pisan a été fondé en 1168, par l'obtention d'une charte du roi Baudouin.

Le quartier s'étend de « La Maison du Temple, » à l'ouest du port. Sa limite ouest est le quartier du Temple et son voisin au Nord est le quartier Génois.

Le quartier des Pisans est le plus petit des quartiers de la commune. Le quartier Pisan a été fondé en 1168, par l'obtention d'une charte du roi Baudouin.

Le quartier s'étend de « La Maison du Temple, » à l'ouest du port. Sa limite ouest est le quartier du Temple et son voisin au Nord est le quartier Génois.

La plus grande partie de sa superficie est occupée par le bâtiment du Caravansérail (Khan a-Shuna) qui a servi de magasin et de quartier commerçant aux Pisans.

Les sources d'enregistrement que le quartier a une boulangerie, une maison de bains, des logements, une taverne, et des magasins.

L'église de Saint-Pierre, patron de la ville de Pise est apparemment au sud du Caravansérail, non loin de l'église des Croisés de Saint André, (l'église moderne de Saint-Jean).

Après la prise d'Acre en 1191, les Pisans sont retournés dans leur quartier, mais furent expulsés du quartier et d'Acre en 1193.

En 1195, ils sont revenus s'installer à Acre et ont fortifié la ville par des murs et des tours.

Au cours du 13e siècle le quartier Pisan ainsi que le quartier Génois ont subi de gros dommages à cause des guerres permanentes entre Génois et Pisans, ces hostilités, qui ont eu lieu en 1222, 1258-1259 et 1287, ont ruinée les moyens de défenses de ces quartiers Pisans et Génois, ces moyens de défenses ont été détruit à plusieurs reprises.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

Quartier Pisan structures

Le plus petit quartier est probablement le quartier pisan (block 18011) Il a seulement 120 mètres de long et 100 mètres de large, et sa population est peu nombreuse en raison de sa petite superficie. Il est situé à l'extrémité sud de la ville, et de là on peut y rejoindre le port. Il borde le quartier du Temple à l'ouest et le quartier génois au nord. D'une façon caractéristique, une petite partie est habitée, et la plupart de la surface est occupée par un « khan » Nous pensons que c'était également le cas autrefois et que le quartier pisan est maintenant plus une place commerciale qu'un district résidentiel, ressemblant davantage à une aire de stockage.

Le plus petit quartier est probablement le quartier pisan (block 18011) Il a seulement 120 mètres de long et 100 mètres de large, et sa population est peu nombreuse en raison de sa petite superficie. Il est situé à l'extrémité sud de la ville, et de là on peut y rejoindre le port. Il borde le quartier du Temple à l'ouest et le quartier génois au nord. D'une façon caractéristique, une petite partie est habitée, et la plupart de la surface est occupée par un « khan » Nous pensons que c'était également le cas autrefois et que le quartier pisan est maintenant plus une place commerciale qu'un district résidentiel, ressemblant davantage à une aire de stockage.

Il faut noter que le quartier est dépeint différemment dans les deux anciennes cartes, celle de Sanuto et celle de Paulinus. Pour des raisons logiques, nous pensons que la carte de Paulinus est plus réaliste ; l'emplacement marqué sur la carte indique l'emplacement « khan » qui subsiste aujourd'hui sous le nom de Khan es-Shuna. La baie mentionnée sur la carte de Sanuto semble être une déformation du même symbole, car il semble très improbable qu'il y ait eu un quai à l'extérieur d'un port fortifié.

Khan es-Shuna (35. Caravansérail de Shuna, a été en grande partie conservé) 64 mètres par 50, représente le khan pisan dans ses dimensions originelles, probablement réduit en taille à l'intérieur de la cour par l'adjonction d'une rangée de hangars sur le côté nord. C'était une structure utile, constituée de simples blocs, avec une entrée principale du côté du port et une sortie supplémentaire au nord. Elle marque les limites du quartier pisan sur trois côtés. En plus, il y a de grands halls construits autour d'une petite cour qui peuvent être atteints par un couloir sur le côté depuis la cour du khan (32. Bâtiment public situé dans le quartier Pisan dans un passage à côté du Caravansérail.) La fonction de ces halls était publique ou administrative, la structure est sans aucun doute originelle et l'une des plus sophistiquée d'Acre.

La porte de Khan es-Shuna est le premier point atteint par les caravanes traversant la ville en passant par la grande route, et par elle, elles pénétraient dans le quartier pisan. La porte des citoyens était située légèrement plus au sud (33. Porte de défense du quartier Pisan) et menait au centre du quartier (30), au sud du khan, laquelle place est maintenant occupée par le cimetière musulman.

Les positions du site nécessitent quelques éclaircissements : le bâtiment (34. Maison édifiée sur des fondations croisées, dominant le chemin d'accès au quartier Pisan) était donc adjacent au coin du Khan el Umdan et bloquait la grand route. Ainsi il dominait cette portion de la route et couvrait les deux entrées au quartier pisan.

Un chemin étroit allait de Khan es-Shuna et du bâtiment (34. Maison édifiée sur des fondations croisées, dominant le chemin d'accès au quartier Pisan) à la porte des citoyens (33. Porte de défense du quartier Pisan). A l'intérieur du bâtiment à la porte, le chemin s'incurvait vers l'est jusqu'au port pisan (27. Vestiges du port du quartier Pisan. Le mur et la porte donnant sur la mer sont d'origine. Ils sont de nos jours utilisés comme café) et vers l'ouest jusqu'à la place centrale (30). Cette place elle-même est entourée d'une série de halls (32. Bâtiment public situé dans le quartier Pisan dans un passage à côté du Caravansérail) et des ruines de quelques grands bâtiments (28. Bâtiments publics du quartier Pisan) probablement les maisons communes du quartier.

A l'ouest du quartier pisan, il y avait une autre disposition probablement due au fait que le sud de Khan es-Shuna, le quartier templier et le quartier pisan étaient construits dos à dos. La rue qui s'étendait de la porte fortifiée du quartier templier (97. La grille de défense du quartier Templier, le passage et la tour de garde « au deuxième étage » ont été conservés dans leur forme originale) atteignait obligatoirement une porte du quartier pisan sur le même côté. Des vestiges de cette porte sont à trouver dans le bâtiment (31. Porte de défense du quartier Pisan) ici aussi avec une série de virages secs jusqu'à ce que le quartier lui-même soit atteint de l'autre côté.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

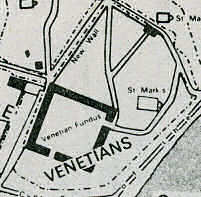

Quartiers Vénitien et Provencal de Saint-Jean d'Acre

Les Vénitiens s'installèrent d'abord à Acre en 1110, et en 1124 leur quartier a été élargi au terme du pacte de Gormond (pactum Varmundi). Le quartier situé le long de la côte de l'avant-port, même si la zone n'a pas été en leur possession. La « rue de la Chaîne, » déjà mentionnée, les séparent de la mer. Le quartier Vénitien a été largement repris par les « Vénitiens eux-mêmes » (Fundus Venetorum), qui était le centre du quartier. L'auberge est identique dans le cadre du plan de la région avec la présence du Caravansérail des Francs, le plus ancien caravansérail à Acre. Les restes de la structure des Croisés sont reconnaissables dans les fondations et les colonnes de l'édifice actuel. Non loin de là, vers le nord-est, il y avait l'église de Saint-Marc à côté du « Palais de la Commune. » Le reste de la zone était occupée par des habitations, des entrepôts et des magasins, les restes de ces structures sont aujourd'hui en dessous du niveau du sol.

Les Vénitiens s'installèrent d'abord à Acre en 1110, et en 1124 leur quartier a été élargi au terme du pacte de Gormond (pactum Varmundi). Le quartier situé le long de la côte de l'avant-port, même si la zone n'a pas été en leur possession. La « rue de la Chaîne, » déjà mentionnée, les séparent de la mer. Le quartier Vénitien a été largement repris par les « Vénitiens eux-mêmes » (Fundus Venetorum), qui était le centre du quartier. L'auberge est identique dans le cadre du plan de la région avec la présence du Caravansérail des Francs, le plus ancien caravansérail à Acre. Les restes de la structure des Croisés sont reconnaissables dans les fondations et les colonnes de l'édifice actuel. Non loin de là, vers le nord-est, il y avait l'église de Saint-Marc à côté du « Palais de la Commune. » Le reste de la zone était occupée par des habitations, des entrepôts et des magasins, les restes de ces structures sont aujourd'hui en dessous du niveau du sol.

Au Nord-est de la Vénétie les quartiers laïcs, rue de Provence, avec l'Eglise de Sainte Marie des Provencals. Les communes de Provence, dont les commerçants ont atteint le pays à bord des navires de Marseille, a acquis la rue, dans une charte de 1115, qui a été renouvelée de temps en temps.

Une charte a été accordée à des commerçants de Montpellier en 1229 par l'empereur Frederick II de Hohenstaufen, qui avait interdit aux navires de Marseille de jeter l'ancre à Acre.

La rue de Provence s'étendait de l'artère principale au sud-ouest jusqu'à atteindre la « Rue de la Chaîne. »

A l'intersection près de la mer, on trouvait le monastère grec-orthodoxe de Saint-Demetrius, qui doit être recherché au sud de la Tour a-Sultan. Il est fait mention de ce monastère pour la première fois au début du 12ème siècle, il a été emporté en 1290 par la mer, lorsqu'elle empieta sur les terres.

La mosquée al-Ramel, à qui l'on a ajouté une fenêtre à menaux en marbre dans un des murs de la cour, avec une inscription latine se référant au Maître Ebule Fazle « qui a construit l'église, » est supposé être de l'ancienne église de Saint-Marie : les lettres de l'inscription et le nom de l'homme sont à la fois du Sud de la France.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

Quartier des Templiers de Saint-Jean d'Acre

Ce quartier occupait le sud-ouest de la vieille ville.

Ce quartier occupait le sud-ouest de la vieille ville.

C'est apparemment en 1130 que les Templiers firent l'acquisition du palais fortifié de du vizir al-Afdal, qui résidait à proximité et au bord de la mer.

Les contemporains disaient qu'il était le plus étentu de la ville.

Le bâtiment ressemble à un castrum dans le plan — la structure d'un carré avec des tours d'angle: « Sur chaque côté de la citadelle, il y avait une petite tour, et sur chacune d'elle il y avait un lion sculpté gros comme un éléphant et tout en or. »

Les vestiges de cette forteresse étaient encore visibles dans le milieu du 18e siècle, mais ont disparu complètement lorsque Dahar al-'Omar a utilisé les pierres de construction pour ériger les murs de la ville.

La citadelle des Templiers fut le dernier bastion chrétien a résister, lorsque Acre est tombé entre les mains des Mamelouks (1291).

Elle semble avoir été située à proximité du phare moderne où il existe désormais un lagon peu profond.

Dans la période des Croisades ce domaine était en partie au-dessus du niveau de la mer mais il fut submergé en raison de la montée de la mer.

La principale entrée du quartier Templiers était à l'Est. Il était défendu par une porte-tour, mentionné dans les documents historiques et contemporains et sur les cartes, dont les restes ont été largement préservés.

Une rue qui mène de la place portuaire délimite les quartiers de Pise et de Gênes, elle a été appelée la rue de Sainte-Anne, car elle a adopté le nom du couvent et l'église qui s'y trouvait.

Les vestiges de l'église existent probablement sous l'actuelle église de Saint-André, qui est immense — le port, la place et la rue qui séparent les quartiers Pisans et les Génois sont enterrés sous les structures modernes.

C'est ici que nous sommes susceptibles de trouver la résidence du Grand Maître de l'Ordre des Templiers, ainsi que d'une autre église, à la fois mentionnée dans les sources.

Le « Temple de Tyr » décrit ce voisinage comme suit:

"De l'autre côté [du quartier] vers celui des Pisans il y a une autre tour et près d'elle, au-dessus de la rue Sainte-Anne, il y a un magnifique palais qui appartenait au maître de l'Ordre. Un peu plus loin, au-dessus du monastère de Sainte-Anne, il y a un haut clocher et une grande et magnifique église. »

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

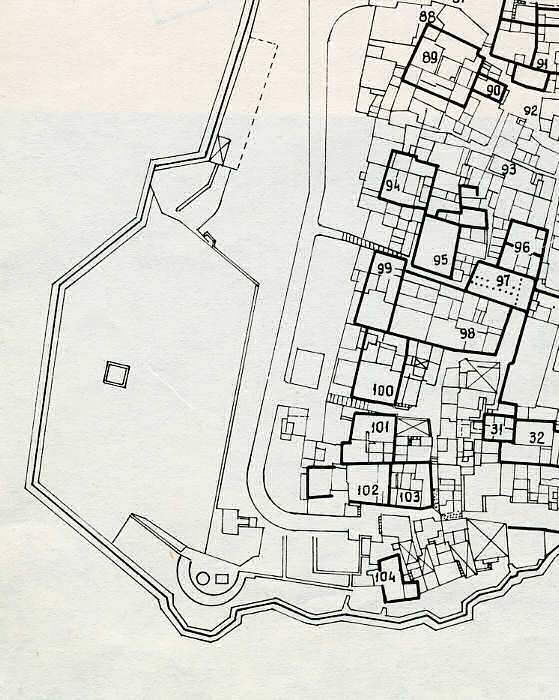

Quartier Templiers emplacement des sructures

District O, le quartier templier est clairement indiqué sur la care de Sanuto. Il est entouré de rues qui existaient déjà durant la période des Croisades et qui sont toujours présentes aujourd'hui. Le quartier était protégé par la forteresse du Temple, qui à notre avis, s'élevait sur le rivage dans la partie de la baie qui est maintenant sous les eaux, ou presque (104. Eglise Saint John bâtie sur les fondations de l'église croisée Saint André). Cette affirmation est encore à démontrer, mais elle est basée sur des facteurs géographiques et sur l'importance stratégique de l'extrémité de la péninsule. L'aménagement soigneux de cette surface de la baie suggère qu'elle a été aplanie et préparée pour des besoins de construction ou — comme nous le pensons — débarrassée de tout élément jusqu'à la couche la plus basse. La forteresse elle-même, qui était célèbre pour sa beauté et sa force, a été complètement détruite, et les pierres qui la composaient probablement utilisées pour d'autres constructions.

District O, le quartier templier est clairement indiqué sur la care de Sanuto. Il est entouré de rues qui existaient déjà durant la période des Croisades et qui sont toujours présentes aujourd'hui. Le quartier était protégé par la forteresse du Temple, qui à notre avis, s'élevait sur le rivage dans la partie de la baie qui est maintenant sous les eaux, ou presque (104. Eglise Saint John bâtie sur les fondations de l'église croisée Saint André). Cette affirmation est encore à démontrer, mais elle est basée sur des facteurs géographiques et sur l'importance stratégique de l'extrémité de la péninsule. L'aménagement soigneux de cette surface de la baie suggère qu'elle a été aplanie et préparée pour des besoins de construction ou — comme nous le pensons — débarrassée de tout élément jusqu'à la couche la plus basse. La forteresse elle-même, qui était célèbre pour sa beauté et sa force, a été complètement détruite, et les pierres qui la composaient probablement utilisées pour d'autres constructions.

Le quartier templier était très vaste ; sa population était probablement variée et ne comptait pas seulement des chevaliers templiers, des prêtres et leurs serviteurs. La plupart des maisons étaient grandes, beaucoup étaient très grandes et imposantes. Dans le centre du quartier, il y avait une des fondations qui ont contraint les constructeurs arabes à faire des rues en espalier, pour surmonter les gigantesques structures actuellement sous la ville nouvelle.

Deux tours de garde sont indiquées sur la carte de Sanuto dans ce quartier. L'une était au nord, derrière l'important quartier où les quartiers génois et les quartiers rectangulaires longeaient le quartier templier. Elles ont maintenant disparues, mais elles peuvent être localisées sans difficultés (88) où elles dominent l'entrée ouest et les entrées et sorties des quartiers voisins. Un grand et important bâtiment subsiste à cet endroit (89. Grande résidence croisée avec de nombreux vestiges originaux. Site important du quartier Templier) — un « château » avec une grande cour intérieure, partiellement couverte d'un toit, autour de laquelle étaient disposées de nombreuses chambres de toutes tailles.

De nombreux vestiges de ce bâtiment, tel que l'épais mur ouest, qui est un bon exemple du style particulier des constructions des Croisades, ont été conservés dans leur état originel.

Le bâtiment est situé dans une position dominante (92. Espace suivant la ligne de construction croisée) ce dernier est d'un grand intérêt architectural et est très bien construit.

Aujourd'hui, deux rues partent de cet endroit vers l'est. Durant la période des Croisades, la partie la plus au nord existait et les bâtiments isolés faisaient partie du quartier du Temple. Ce petit endroit séparait le quartier du Temple et le quartier génois d'une façon inhabituelle : des bâtiments faisaient en saillie de l'un ou l'autre des quartiers : une forte structure rectangulaire en avancée du bâtiment (89. Grande résidence croisée avec de nombreux vestiges originaux. Site important du quartier Templier) et une rangée de boutiques ou d'échoppes du quartier génois (91. Bâtiments résidentiels originaux de type moyen).

Ces structures couvraient les entrées et empêchaient de voir cet endroit depuis les rues. A la base, cette disposition a été mise en place parce qu'aucun des quartiers ne souhaitait donner à l'autre un avantage stratégique.

Sur la carte de Sanuto, il y a une autre tour de garde à la jonction des routes importantes qui mènent à trois directions, séparant ainsi le quartier du Temple, le quartier génois et le quartier pisan (97. La grille de défense du quartier Templier, le passage et la tour de garde « au deuxième étage » ont été conservés dans leur forme originale).

Après avoir localisé l'endroit, nous trouvons la tour elle-même. C'est l'un des vestiges les plus intéressants de cette période et une explication de la méthode des Turcs dans la reconstruction des ruines de la cité des Croisades. Le bâtiment est l' une des portes fortifiées qui mène au quartier Templier, et d'importantes mesures de sécurité ont visiblement été prises lors de la construction. Il n'est pas visible des rues qui s'en approchent. Il forme un long passage couvert, avec des salles de garde de chaque côté, et a été conservé dans sa forme originelle, bien que le sol à l'intérieur du carré soit plus haut que l'ancien niveau. Une échelle de bois mène au plancher supérieur par un étroit passage ; des restes épais de murs peuvent être vus parmi des constructions plus récentes. Bien que nous ne puissions pas reconstituer une image très précise à partir de ces fragments, il n'y a aucun doute qu'une tour s'élevait à cet endroit. Si nous nous approchons du point du toit qui domine la jonction des trois rues, il devient évident que c'est exactement l'emplacement de la tour d'où les rues étaient gardées. Un examen minutieux révèle que le plancher de la tour était probablement complet et était installé sur la rue, et n'était pas relié aux piliers dans la rue en dessous, ce qui ainsi formait une entrée voutée à la porte. Quand l'édifice a été reconstruit, il y a eu une tentative de relier les piliers endommagés et le plancher suspendu, et les arches furent reconstruites sur les anciennes. Cet ajout a été exécuté au petit bonheur et la pièce de la tour n'était pas fermée, mais la méthode de remise en état donne une idée plausible de l'apparence antérieure de l'endroit.

A l'ouest de l'entrée fortifiée, juste en dessous, il y a un grand (tel) dans lequel les bâtiments sont enfouis sur une grande superficie. Les rues montent et descendent en pente rapide au moyen de marches, et toutes les maisons sont intactes uniquement au dessus du 2ème étage contrairement aux maisons au-delà du (tel) qui ont conservé un rez-de-chaussée. Tous les maisons sur le (tel) sont érigées sur des murs qui servaient de fondations. Les puits sont nombreux dans le secteur ; ils sont probablement les vestiges des lourdes structures des Croisades.

Sous l'entrée de l'église Saint André (99. Salle croisée sous l'église Saint André), on a découvert il y a quelques années un grand hall, avec une rangée de piliers semblables à ceux de la crypte de Saint Jean. Aujourd'hui, son aspect général a été altéré par l'ajout de structures et d'étais. Nous avons mesuré ce hall et tenté de déterminer sa taille et sa forme à partir des côtés.

Une tentative a été faite de trouver un chemin sous le bâtiment des « nonnes » (98) dans lequel les murs sont plus épais que d'habitude et il y a d'autres halls orientés en direction du hall situé sous Saint André. Probablement s'agit-il des ruines les plus importantes de la ville ; mais nous n'avons pas réussi à les localiser ou à déterminer son importance à cause du sable et des détritus qui se sont accumulés et qui auraient dû être enlevés pour permettre une exploration efficace.

Un autre très grand bâtiment (100. Grande maison originale) était adjacent à celui-ci au sud. Son aspect extérieur a lui aussi été endommagé par des constructions annexes ; de nouveaux étages ont été ajoutés et il a été divisé en multiples lots.

Ce bâtiment a seulement été localisé, mais pas exploré. Le site de Saint André (l'église des Croisés) à l'extrémité sud du quartier semble être occupé aujourd'hui par l'église Saint John (101. Vestiges des maisons croisées) Celui-ci est nettement indiquée sur la carte de Sanuto comme étant un repère pour les bateaux voulant entrer dans le port.

Beaucoup de caractéristiques du grand quartier du temple sont restées inexpliquées. La seule chose que nous avons pu faire pour aider des recherches ultérieures était de déterminer la superficie du (tel) et la surface qui englobe les lourdes structures au temps des Croisades et qui ont obligé ceux qui ont reconstruit la ville à élever leurs bâtiments. Un énorme travail de fouille est indispensable ici, mais il n'y a pas d'autres solutions pour savoir si cela recouvre des grands bâtiments ou des monceaux de ruines. En raison de la reconstruction particulière de ce quartier, le quartier moderne est tout à fait intéressant par son caractère, fait d'allées et d'escaliers, chemins sinueux et culs de sacs, menant à des maisons qui ne peuvent être atteintes qu'à pied.

La plupart des maisons sont grandes, avec de grandes pièces, de larges halls d'entrée et des grandes cours intérieures. Une visite de cette maison (95. Une grande maison construite sur des vestiges croisés) qui est la plus belle des maisons d'Acre vaut le détour. Une autre maison (93. Dans cette maison les traces archéologiques sont parfaitement visibles. On a utilisé une pierre tombale pour réaliser le pavage) est intéressante car elle est un exemple de la façon dont les fractures archéologiques ont été utilisées lors de la reconstruction. Nous avons également trouvé une pierre de couverture d'une tombe d'un évêque faisant office de dallage (elle est maintenant au Musée municipal). Les maisons au delà des portes fortifiées (96. Bâtiments résidentiels originaux de type petit. Il est envisagé de les restaurer) sont d'origine. Elles sont des bâtiments résidentiels d'un plus petit type. Les grandes maisons qui ont été construites sur les ruines des châteaux dans le sud du quartier (101-103. Vestiges des maisons croisées) sont également intéressantes et sont dignes de faire l'objet de plus amples investigations.

En contraste avec les autres districts, le quartier du Temple est constitué d'unités plus grandes et plus majestueuses, mais de ces splendeurs passées rien ne subsiste aujourd'hui. Il n'y a plus que dénuement, murs écroulés, maisons abandonnées, négligées et immondices qui s'accumulent.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

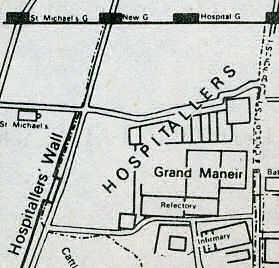

Quartier des Hospitaliers de Saint-Jean d'Acre

Ce quartier est situé à l'extrémité nord de la vieille ville. Lors de la dernière étape de son développement, au début du 13e siècle, il fut le plus vaste quartier de la ville, mais il semble avoir été constitué uniquement de bâtiments conventuels.

Ce quartier est situé à l'extrémité nord de la vieille ville. Lors de la dernière étape de son développement, au début du 13e siècle, il fut le plus vaste quartier de la ville, mais il semble avoir été constitué uniquement de bâtiments conventuels.

Dès le milieu du 12e siècle, les Hospitaliers ont entretenu une maison et un hôpital à Acre, Theodorich en (1172) a déclaré : « Les Hospitaliers ont également fondé une imposante maison, » le premier noyau de ce quartier semble avoir été installé dans le secteur sud autour de la Posta, dont les fondations datent du début de la période arabe, et les Hospitaliers ont probablement élargi un vieux caravansérail arabe.

Après la capture d'Acre par les Musulmans en 1187, Saladin a fondé une « Mahkama » ou collège théologique, dans la maison hospitalière. L'Ordre a récupéré sa propriété lorsque les Francs reprirent la ville.

Avec la perte de Jérusalem, il a fallu trouver un gîte pour le Maître de l'Ordre à Acre et de le construire. Il fut aussi construit les bâtiments nécessaires pour héberger les différents grades des frères.

En 1193, les Hospitaliers comme la zone était trop petite pour répondre à leurs besoins, Guy de Lusignan leur a accordé une large bande s'étendant des frontières de la Porte de Saint-Jean (la Porte de l'Hôpital) dans le mur nord de la ville à la Tour de l'Hôpital, qui n'était pas loin de la mer.

Au cours de la décennie 1194 1204, les Hospitaliers construisirent ici un immense complexe de structures magnifiques, dont la plus célèbre reste « la crypte » et d'autres édifices.

Au 13ème siècle, le quartier des Hospitaliers était constitué de quatre blocs de bâtiments — le « Grand Maneir, » l'infirmerie (Domus Infirmorum), l'Église de Saint-Jean, et des entrepôts (La vote).

Le « Grand Maneir » fut la résidence du Grand Maître et dispose également de bureaux et d'un réfectoire. Sa zone coïncide en partie avec celle de la citadelle turque, qui a été construite sur ses salles, après avoir été remplie de terre.

Le réfectoire, situé dans la partie sud du complexe, a été préservé dans son intégralité et est aujourd'hui connu sous le nom de « La crypte de Saint-Jean » au nord de ce vaste complexe, il y a une rue entre ses murs et la ville.

Au Sud, le réfectoire est voûté il y a aussi une rue, qui sépare complètement le refectoire du « Maneir » et des bâtiments de l'infirmerie, la dernière section est à l'Est et est probablement la « Posta, » alors que l'aile ouest est enterrée sous les bains turcs, aujourd'hui le Musée.

Au Sud de l'infirmerie il y avait l'Église de l'Ordre dédiée à Saint-Jean, son emplacement est inconnu, au sud de la « Posta » les Hospitaliers ont construit une grande et solide salle voutée, encore complètement préservée, identifiée comme étant la « Banque » (« Le Selier ») qui est au sec et servait très probablement à stocker les fournitures de l'ordre, un tunnel souterrain, encore intact, relie la salle voutée au réfectoire, peut-être pour faciliter le transfert des denrées alimentaires.

Ces indications sont basées sur les cartes de la période, ainsi que sur un seul document de 1253 qui se réfère à l'ensemble des repères et des conseils à leur ordre.

En outre, appartenait aux Hospitaliers un autre très grand bâtiment dans le nouveau quartier de Montmusard, connu sous le nom de « l'Auberge, » il servait à accueillir et à héberger les frères chevaliers combattants de l'ordre, commandé par un maréchal.

Selon les sources, le bâtiment était long de 300 mètres et avait une grande cour.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

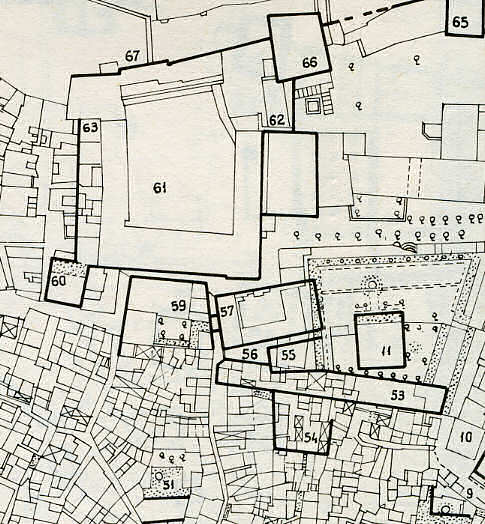

Quartier Hospitalier, emplacement des structures

Sur les anciennes cartes, le quartier hospitalier est bordé à l'est par la grand route qui mène de la porte nord au port ; au sud par le quartier génois, et à l'ouest par un grand nombre de quartiers et le clos du château. La forteresse des Hospitaliers, l'hôpital et l'église apparaissent dans le quartier sur les cartes. C'étaient les plus importants bâtiments, bien qu'il y en aient beaucoup d'autres dans ce grand quartier.

Sur les anciennes cartes, le quartier hospitalier est bordé à l'est par la grand route qui mène de la porte nord au port ; au sud par le quartier génois, et à l'ouest par un grand nombre de quartiers et le clos du château. La forteresse des Hospitaliers, l'hôpital et l'église apparaissent dans le quartier sur les cartes. C'étaient les plus importants bâtiments, bien qu'il y en aient beaucoup d'autres dans ce grand quartier.

Nous avons déjà noté ces différences entre les cartes en ce qui concerne la grand route. Sur la carte de Sanuto, elle est droite, ce qui en définitive indique qu'elle était considérée comme conduisant à une direction précise malgré ses tournants. D'un autre côté, la carte de Paulinus indique clairement des changements de direction de la route au centre de la ville ; dans la partie sud du quartier des hospitaliers. Il est clair d'après la carte qu'un point stratégique était défini de façon à dominer la route de l'extrémité sud au quartier (50. Probablement une tour de défense situé à l'extrémité sud du quartier Hospitalier ; de nos jours un café). Un point particulier est commun à ces deux cartes. Les rues qui mènent de l'est à l'ouest par le quartier ne croisent pas la grand route, qui mène du nord au sud. Elles tournent brusquement vers le nord avant les croisements supposés. C'est le cas aussi pour l' importante rue qui mène de la porte du milieu au mur est du quartier des hospitaliers (indiqué sur les cartes par un trait gras).

Probablement, cette rue principale s'étendait vers l'ouest en ligne droite avant la conquête des croisés, et nous supposons que les hospitaliers s'installèrent à la croisée de deux routes principales de la ville de façon à contrôler les principales voies de communication.

La forteresse des hospitaliers elle-même était adjacente au mur nord de la ville entre la seconde et la troisième tour à l'ouest. La troisième tour constituait la porte principale de la ville et était le point de départ de la grand route qui conduisait vers le sud au port. Ainsi, la forteresse dominait aussi la porte principale de la ville.

Parallèlement au mur nord, à une petite distance du sud, les anciennes cartes montrent des rues pénétrant dans la forteresse de l'est à l'ouest. Ces deux rues, qui couraient parallèlement à la ligne de fortifications, servaient de voies d'accès pour les troupes, dont les bases étaient situées dans le mur de la forteresse.

La rue jusqu'à l'ouest du quartier est indiqué sur les deux anciennes cartes comme sinueuses et pleines de tournants brusques. Au sud de la forteresse, il y a un virage sec qui marque probablement l'emplacement de l'une des entrées au quartier de ce côté.

La superficie du quartier des hospitaliers coïncide avec les districts E et F et font partie des blocs 18012 et 8013. La partie sud de ce quartier ainsi que tout le nord-est de la ville constitue le plus large et le plus haut (tel) à Acre. Le niveau du sol est à plus de 6 mètres au dessus du niveau de celui des Croisades. La raison de ceci pourrait être que les maisons du quartier des hospitaliers qui étaient particulièrement grandes et imposantes, ne furent détruites qu'en partie ou ont constitué un si important tas de ruines qu'il ne valait pas la peine de les déplacer.

L'élévation du niveau du sol a anéanti toutes traces des rues. Dans cette partie de la ville, ni les rues ni les maisons des Turcs ne suivent le dessin installé par les Croisés. Les limites du quartier des hospitaliers ne sont plus discernables dans cette étendue. Ici les dirigeants turcs se sont fortifiés et ont construit leurs châteaux et les postes de garde sur chaque côté. La surface a été élevée et renforcée, et les maisons qui demeuraient en dessous du nouveau niveau étaient systématiquement remplies de sable. Ce district a toujours été connu pour ces entrepôts et des vestiges de grandes maisons s'élevant du sol et servant de fondations pour les grandes maisons qui y furent édifiées. Cependant, les opinions ont divergé quant à leur étendue et identification des ruines, et dans de nombreux cas, nous avons été nous aussi incapables d'arriver à des conclusions précises ; de nombreux problèmes demeureront irrésolus tant que tout n'aura pas été nettoyé et les grands entrepôts ensevelis déblayés.

Nous avons tenté de pénétrer parmi les éboulements par tous les côtés pour mesurer et lister les structures enfouies et nous pouvons ajouter de nouveaux faits à ceux déjà connus. Les sites suivants ont été clairement identifiés.

La Posta (57. Bâtiment de la « Posta » : très grand bâtiment original parfaitement inventorié et don les détails sont connus) a toujours été identifié comme constituant les fondations d'un bâtiment public auquel ont été ajoutés 2 étages.

Il est à 6 mètres en dessous du niveau de la rue adjacente ; pendant longtemps il a été utilisé comme fosse à purin pour la ville et était rempli de sédiments jusqu'au plafond. Nous l'avons déblayé et avons découvert un large bâtiment avec des salles, surmontées de voûtes en berceau avec des intersections de 7 mètres au dessus du sol, supportés par 4 piliers d'une épaisseur de 3 mètres et des murs souvent encore plus épais.

Nous avons été incapables d'expliquer les raisons de cette construction et il y a encore de recherches à faire. L'usage de ce bâtiment ne peut être déterminé par son plan général. Il est plus large et plus massif que d'ordinaire, mais la superficie utilisable est petite par rapport à la surface des immenses piliers. Il y avait peut-être un autre étage, mais cette supposition peut aussi être fausse. Dans tous les cas, ceci est sans aucun doute l'étage principal au niveau de la rue comme il l'était à l'origine.

Aujourd'hui, l'accès à la Posta se fait par une cour en contrebas du niveau de la rue jusqu'au sud du bâtiment lui-même. Il était également rempli de décombres et de sédiments laissés par les eaux usagées. Nous avons déblayé la cour également et avons découvert une structure inconnue jusqu'à maintenant — la grille est du quartier, qui s'ouvre sur la rue principale de la ville (55. Grande porte du quartier Hospitaliers.)

Cette grille est composée de grosses pierres en forme de voutes en berceau ; elle est plus haute que toutes les autres grilles que nous avons déjà trouvées à Acre. Alors que la partie centrale est restée intacte, la partie qui était reliée au mur du quartier a été détruite, et l'intérieur a été préservé uniquement sur une hauteur d'environ 3 mètres. Il y a eu tellement d'ajouts faits sous les voutes depuis le temps qu'il est très difficile d'identifier sa forme originelle.

Pendant que nous déblayions le sol, nous avons découvert des canaux d'écoulement des eaux. Nous avons nettoyé l'endroit et avons trouvé au niveau des Croisés beaucoup de vestiges des Croisés tels que piliers, corniches, bases etc…

La présence de cette grille permet d'établir une possible explication de la fonction originelle de la Posta en fonction de la position des maisons du quartier des Hospitaliers. Nous ne sommes pas surs que cela soit la bonne version, et nous ne pouvons que considérer ceci comme une supposition.

Etant donné qu'elle est adjacente au mur du quartier, la Posta est fermée sur son côté est. Elle est proche de l'entrée des civils qui conduit au secteur de l'hôpital , l'église et autres bâtiments qui servaient aux pèlerins, aux blessés, aux serviteurs et aux civils qui venaient se placer sous l'influence de l'ordre des Hospitaliers. A côté de l'entrée, il y avait une grille (62. Portes originales de la forteresse) qui donnait accès directement à la forteresse et était utilisée par les chevaliers et leurs troupes. On peut en déduire que la Posta était reliée avec cette entrée, et était un genre de premier passage fortifié pour la réception et le tri de tous les arrivants au-delà de la grille quand ils attendaient soit d'être soignés, de pouvoir se reposer et peut-être même passer la nuit. Elle peut aussi avoir constitué un point de rassemblement pour les pèlerins et peut-être également un centre de commerce. Dans tous les cas, la Posta et la grille du quartier formaient l'une des plus grandes structures dans laquelle les bâtiments croisés sont restés intacts et en bon état — un bel exemple de la solidité des édifices de l'époque.

Qu'est-ce qui existe au sud de l'entrée ? Le mur se prolonge vers le sud, et dans la partie résidentielle, on a pu trouver « des cassures archéologiques ». A l'est de cette ligne il y a des bâtiments situés à un bas niveau, tandis qu'à l'ouest tous les bâtiments ont un étage de plus, avec une différence en hauteur de près de 5 mètres. Nous avons étudié ce phénomène attentivement et découvert un autre énorme bâtiment (54. Grand bâtiment croisé au sud de la porte d'entrée du quartier des Hospitaliers) inconnu à ce jour, similaire à la Posta. Il est également plein de sédiments et sa caractéristique devra être étudiée après qu'il ait été déblayé.

Sur la carte de Sanuto, il y a 3 bâtiments dans le quartier hospitalier : l'église, l'hôpital et la forteresse ; voyons ce qu'il reste de tout ceci aujourd'hui.

Nous pensons qu'il est possible de localiser l'église. La mosquée Az-Zaitum (51) a été construite, semble t'il, avec les pierres restantes de l'église après sa complète destruction. Nous n'avons pas exploré le bâtiment, mais nous pouvons affirmé que les murs de la partie centrale de l'église qui s'élevait est-ouest, sont restés en place et ont été utilisés par les Turcs comme base des plafonds voûtés de la mosquée. Il est possible que les piliers dans la cour indiquent une autre ligne du bâtiment originel. A l'ouest le bâtiment devient compliqué ; des restes demeurant de l'ancienne structure ont été incorporés dans les ruelles et les maisons du district.

Le fameux hôpital des Hospitaliers, qui est cité dans presque toutes les descriptions contemporaines, était sans aucun doute un bâtiment central important de l'ordre, dont la mission était de prendre soin des malades et de la guerre sainte contre les infidèles musulmans. Nous pensons que le bâtiment des bains turcs, qui est maintenant un musée archéologique appartenant à la municipalité d'Acre(59. Musée municipal dans les bains Turcs, construit sur les restes croisés ; à notre avis, ce sont les vestiges de l'Hôpital des Hospitaliers) a été construit sur l'hôpital,qui est enterré, comme toutes les autres constructions dans le secteur, environ 6 mètres sous le niveau actuel ; mais cette hypothèse demande d'importants approfondissements. Nous n'avons aucun élément pour confirmer cette affirmation si ce n'est notre appréciation de l'importance de cet emplacement, qui est situé dans le centre du quartier et de ce fait devrait avoir abrité uniquement des bâtiments importants. Nous avons déjà mentionné que les bâtiments importants étaient habituellement construits sur les restes des structures similaires d'une ancienne période. Il y a des caveaux dans les bains qui n'ont pas encore été explorés car ils sont remplis de gravats et de sable jusqu'aux plafonds. Nous ne pouvons que souligner la possibilité d'une trouvaille archéologique importante s'ils étaient déblayés. Le bâtiment est adjacent à la Posta à l'est et la forteresse des hospitaliers au nord , au sud, il semble s'étendre dans une partie du quartier résidentiel.

La forteresse des Hospitaliers remplissait une double fonction pendant la période des Croisades : elle était à la fois un palais royal et une caserne. Aussi grande et aussi importante que la forteresse des Templiers, c'était la plus grande ruine de la cité détruite et ses pierres servirent de fondations aux constructeurs turcs du palais.

Les opinions divergent en ce qui concerne l'étendue et l'identification des différentes parties de la forteresse, la principale pomme de discorde étant la localisation exacte du mur nord de la cité des Croisés. Nous disposons de suffisamment d'indications pour parvenir à des conclusions définitives quant à l'étendue de la forteresse, son plan général et sa localisation dans le quartier.

La tour de Bur el-Hazna (66. Une tour sur les fondations d'une tour croisée, « Porta domine nostre ». Elle domine l'entrée principale au nord de la ville, à partir de laquelle la on pouvait rejoindre la rue principale qui menait au port. Cette tour connue sous le nom de Burj el Hazna a été recouverte d'une couche supplémentaire de la pierre et est complètement scellé) s'élève sur le site de la quatrième tour du mur nord, ou est peut-être un vestige de celle-ci. Elle est indiquée sur la carte de Paulinus en tant que « P(OR)TA DO(MIN)E NO(ST)(RE). A l'est de cette tour il y a un pont, qui conduit à l'hôpital, et sous le règne des Turcs à un arsenal. Ceci est le site de la porte principale de la ville, la porte de la grand route qui menait au port.

De toutes les suggestions faites quant à la localisation de la forteresse, la plus proche de la vérité est probablement la plus simple : l'hôpital actuel coïncide avec la forteresse, qui prend la forme d'une large rectangle entourant une grande cour intérieure (61. Forteresse des Hospitaliers. Le plus grand et le plus important site d'Acre, un exemple d'une forteresse érigée à l'intérieur des murs de la ville. Quatre ailes entourent une large cour intérieure. Cette forteresse est aussi une partie des murs de la ville et comprend deux tours. Trois ailes sont intactes avec leurs grandes salles incluant celle connue sous le nom de crypte Saint-Jean. De nos jours, ce sont les fondations d'un asile d'aliénés) sur tous ses côtés. La plupart des lignes de ce bâtiment sont évidentes. Au nord, les murs des salles de la forteresse formaient les murs de la ville elle-même. Au sud de cette rangée de halls il y avait les grilles (62. Portes originales de la forteresse) et (63. Portes originales de la forteresse) par lesquelles on pénétrait de l'est et de l'ouest. Les grilles sont situées où elles devraient être selon la carte de Sanuto, qui indique des rues parallèles aux murs de la ville menant de l'est à l'ouest dans la forteresse.

L'aile la plus à l'est est encore intacte. Il y a des salles souterraines, dont quelques unes sont remplies de sable tandis que d'autres sont inaccessibles. Seuls quelques éléments de l'aile ouest de la forteresse subsistent, mais l'aile sud est intacte ; la salle connue sous le nom de « Crypte de Saint Jean » en est une partie.

L'identification de la forteresse dans son ensemble est l'une des plus importantes évidences de l'étendue de la cité des Croisés et de la localisation du mur nord.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

La Commanderie de l'Ordre des Hospitaliers à Acre

Le 15 juillet 1099, après un siège de cinq semaines, les Croisés se rendaient maîtres de Jérusalem et fondaient le royaume de Jérusalem. Cinq ans plus tard, en 1104, la ville d'Acre subissait un siège maritime et terrestre et, sous l'effet des efforts conjugués du roi de Jérusalem Baudouin Ier et d'une flotte génoise, la ville tombait aux mains des Croisés. Un modèle particulier d'implantation prenait forme à Acre. Le roi s'installa au nord de la ville et y érigea un château fortifié. Des commerçants, originaires de Gênes, de Venise et de Pise construisirent leurs propres quartiers autonomes, à proximité du port. En leur voisinage, des édifices destinés aux divers ordres militaires furent construits : les Hospitaliers s'installèrent au nord de la ville dans une zone située à l'ouest du château royal, les Templiers, au sud-ouest de la ville et, plus tard, les Chevaliers Teutoniques à proximité de la muraille orientale. Les autres quartiers importants étaient : le quartier du Patriarche où l'on édifia l'Eglise de la Sainte-Croix — la Cathédrale d'Acre — le « Quartier Provençal », etc. À côté des marchands chrétiens, des marchands musulmans et même juifs exerçaient leurs activités au sein de la ville. Un grand nombre d'édifices publics furent construits dans le même temps à Acre : des bâtiments fortifiés, des églises, des tribunaux, des auberges pour pèlerins et marchands, des marchés couverts, des bains publics, des boulangeries et des maisons particulières.Les Hospitaliers à Acre

Dès les premières années de l'implantation des Croisés à Acre, les Hospitaliers reçurent, dans la ville, des biens qui devinrent ainsi leur propriété. Un témoignage de ce fait se trouve dans un document de 1110, quand le roi Baudouin Ier leur octroya l'autorisation de garder des bâtiments, reçus en dons, au nord de l'Eglise de la Sainte-Croix. Dans les années 1130, une partie des bâtiments de l'ordre fut endommagée lors de travaux d'élargissement effectués dans la zone de l'église, du côté nord. A la suite de cet incident, les Hospitaliers abandonnèrent le territoire où ils étaient installés et entreprirent la construction d'une nouvelle implantation dans la partie nord-ouest de la ville, contiguë à l'enceinte nord, du XIIe siècle, de la ville. C'est la commanderie des Hospitaliers que nous connaissons de nos jours. Un premier témoignage de l'existence de cette commanderie se trouve dans un document daté de l'an 1149, à l'époque de la reine Mélisende, dans lequel est décrite la construction d'une église du nom de Saint-Jean située au cœur de cette zone, au sud de la nouvelle commanderie. En l'an 1169, le pèlerin allemand Théodoric décrit la commanderie des Hospitaliers d'Acre comme étant un édifice fortifié particulièrement impressionnant, avec lequel seule la citadelle des Templiers pouvait rivaliser.Après la défaite des Croisés à la bataille de Hattin, en l'an 1187, Acre tombait aux mains des Musulmans. Ses habitants chrétiens s'enfuirent. Ils y revinrent quatre ans plus tard, en l'an 1191, lors de la conquête par Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et par Philippe Auguste, roi de France, arrivant à la tête de la troisième croisade. Les Hospitaliers se réinstallèrent dans leur résidence à Acre mais ces bâtiments étaient devenus insuffisants à satisfaire leurs besoins. En effet, à cette époque, Jérusalem n'était pas revenue sous domination chrétienne. L'ordre avait ainsi perdu son principal établissement de Jérusalem.

Les nouveaux gouvernants du royaume, Guy de Lusignan (1192) et Henri de Champagne (1193) octroyèrent aux Hospitaliers des concessions, leur offrant ainsi la possibilité d'agrandir leur maison d'Acre jusqu'à la rue qui longeait les murailles de la ville, au nord. Cela les amena à reprendre une œuvre de construction dont le but était le transfert à Acre du Grand maître qui siégeait à la tête de l'Ordre, ainsi que de son quartier général. Cette œuvre qui débuta à la fin du XIP siècle et qui s'est prolongée bien avant dans le XIIIe siècle, permit l'élargissement du quartier des Hospitaliers au sein de leur ancien centre : de nouvelles ailes furent ajoutées ainsi que des étages supplémentaires.

Historique des recherches

Lorsque l'on examine l'historique des recherches consacrées à l'époque des Croisés à Acre, il faut tout d'abord rappeler les nombreux voyageurs qui continuèrent au long des siècles — du XIV au XVIIP siècle — à se rendre en visite à Acre et qui décrivirent les ruines muettes de la ville des Croisés. Il faut également rappeler les personnages importants pour notre recherche que sont : Cornélis de Bruyn, voyageur néerlandais qui, s'étant rendu à Acre en l'an 1679, peignit le centre Hospitalier, ou bien encore ce marin français qui faisait partie d'un équipage de Gravier d'Ortières et qui, vers 1686, réalisa une vue détaillée d'Acre prise de la mer — comme un observateur contemplant, du sud, les ruines de la cité. En ces années-là, la ville des Croisés demeurait dans sa désolation : ses constructions étaient dévastées et, pour une partie d'entre-elles, recouvertes de sable. Aux XVIIIe et XIXe siècles, à l'époque de Dahir al-'Umar, de Ahmad al-Jazzar et de leurs héritiers, s'y édifia une nouvelle ville, musulmane, qui enfouit au-dessous d'elle les vestiges de la ville des Croisés.En 1942, une vaste campagne de relevés archéologiques et architecturaux, ayant pour nom « Exploration Winter », fut entreprise à Acre, sur l'initiative du pouvoir britannique. Cette investigation a fait ressortir combien Acre est unique en tant que ville fortifiée, entourée de murailles anciennes, qui réunit deux époques architecturales importantes : la ville des Croisés des XIIe et XIIIe siècles et la ville ottomane du XVIIIe au XXe siècle. C'est l'exploration Winter qui fixa les règles de base selon lesquelles devaient s'effectuer la conservation d'Acre, la ville historique.

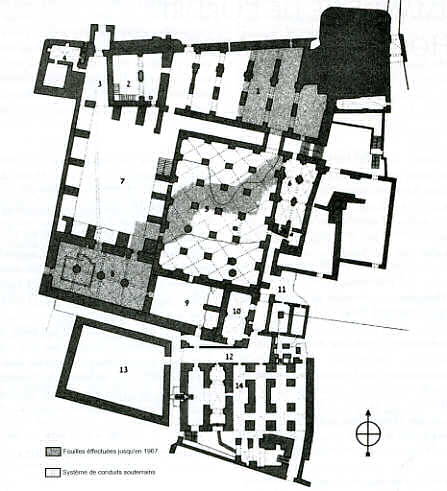

Acre, Centre Hospitalier, plan des bâtiments suivant les fouilles effectuées dans les années 1992-1999 (dessin Raanan Kislev).

1 — Salles 1 à 6 ;

1 — Salles 1 à 6 ; 2 — Salles 7 et 8 ;

3 — Salle 9, entrée nord ;

4 — Salle 10, les toilettes ;

5 — Salle des Piliers ;

6 — Salle des prisonniers ;

7 — la cour centrale ;

8 — Salle des voûtes — le « Refectorium » ;

9 — la « Salle Disparue » ;

10 — la « Belle Salle » ;

11 — rue des échoppes ;

12 — rue sud ;

13 — le Hammam turc ;

14 — les sous-sols de l'Église Saint-Jean.

Après la création de l'État d'Israël, le professeur Joshua Prawer, pionnier dans le domaine de la recherche sur les Croisés en Israël, initia un programme de mise au jour des ensembles francs. Les fouilles étaient exécutées par des employés à la Direction des Parcs Nationaux et, elles se sont déroulées au cours des années 1958 -1963. On mit au jour : les salles 1 à 3, un long et étroit corridor situé dans la Salle des Piliers ainsi que la Salle des Arcades (le « Réfectoire »).

En 1962, l'Etat d'Israël prit l'initiative d'un vaste relevé au sein de la vieille ville d'Acre. Ce relevé, dirigé par Alex Kesten, a montré de manière systématique l'étonnante imbrication existant entre les édifices monumentaux datant des Croisés et ceux de l'époque ottomane qui se retrouvent tantôt les uns à côté des autres, tantôt les uns au-dessus des autres et qui, ensemble, forment en le sauvegardant un tissu urbain bien particulier nous offrant un témoignage éclatant des deux époques à la fois. A la suite des relevés de Kesten, on adopta un plan général d'urbanisation pour la vieille ville d'Acre, établissant que celle-ci serait dorénavant considérée comme une ville historique à préserver. Acre a été inscrite par l'UNESCO sur la liste des villes possédant un patrimoine historique ayant une valeur internationale, à conserver.

En 1990, à la suite de fissures apparues dans le plafond de la Salle des Piliers, l'on commença à fouiller, à des fins de prospection préalable, au niveau de la cour de promenade — celle de la prison, au temps du mandat britannique — dans le but de réduire la pression qu'exerçait le remplissage de terre. Ces travaux amenèrent le Ministère du Tourisme à financer, pour ce site, des fouilles de grande envergure destinées à révéler l'ensemble architectural souterrain des Croisés. Les fouilles archéologiques qui débutèrent là, en 1992, furent effectuées par la Direction des Antiquités et financées par le Ministère du Tourisme et la Société pour le Développement d'Acre.

Le complexe des bâtiments de l'Ordre des Hospitaliers

Centre Hospitalier, vue d'ensemble des fouilles d'Acre Akka Akko Sources — Image Lynda Syntax

Lynda Syntax

La cour centrale

Quartier Hospitaliers d'Acre Akka Akko Sources — Image Michael Dawes

Michael Dawes

L'aile nord

Cette aile avait été construite tout contre le rempart nord de la ville. Le long de la muraille, l'on trouve une rangée de dix salles. Les salles 1 à 6, construites d'un seul tenant, étaient subdivisées en salles par des murs dans lesquels étaient intégrées des ouvertures cintrées. Les espaces intérieurs sont couverts de voûtes en berceau plein cintre, d'une hauteur de dix mètres. La plus grande partie de la construction est d'origine et date de l'époque franque, sauf quelques réparations locales. Les murs extérieurs de cet ensemble sont construits de manière particulièrement massive : ce sont des murs en pierre de taille d'une épaisseur de 3,5 m, témoignant du fait que l'ensemble avait, à l'origine, été planifié comme une construction isolée ; ce n'est que plus tard que lui ont été accolées les salles 7 et 8 (voir 2 du plan) qui se trouvent du côté ouest.Dans le mur sud des salles, étaient percées des fenêtres orientées vers un passage étroit situé entre ces salles et la « salle des Piliers », au sud. L'entrée vers les salles se trouve dans le mur sud de la salle 2. Là, une ouverture de 4 m de large reliait, par un corridor couvert, les salles à la grande salle voûtée situé au sud. Dans le mur nord de la salle 2 était aménagée une nouvelle ouverture qui aboutissait à une esplanade pavée, recouverte de dalles de pierre, à proximité du fossé nord. Une ample volée de marches, en pierres de taille, arrivait à l'esplanade accolée à la face externe du mur des salles ; il semble que cet ensemble empruntait un pont de pierre qui, enjambant le fossé nord de la ville, conduisait à la Tour des Hospitaliers — tour chargée de garder la Porte Sainte-Marie et la route qui se dirigeait vers le Nord, vers le quartier Montmusard et, au-delà, vers Tyr.

Les salles 7 et 8

Elles ont été bâties plus tard, sur trois niveaux. A l'étage inférieur se trouve un grand réservoir destiné à recueillir l'eau de pluie. Le réservoir est divisé en deux salles ; chacune d'elles, de 5 m sur 13, est couverte d'une voûte d'arêtes s'élevant à une hauteur de 7,5 m. Les salles sont enduites, du sol au plafond, d'un épais mortier hydraulique en grande partie conservé. Les deux salles sont reliées entre elles par une ouverture ayant la forme d'une vaste arche, ce qui en fait un seul et même réservoir ayant une capacité d'environ 1000 m3. L'ouverture par laquelle le réservoir se remplit se trouve dans la partie nord de la voûte de la salle 8 et, l'ouverture d'où l'on puise l'eau se trouve dans la partie sud de la voûte de la salle 7.Au second niveau sont construites des salles et des magasins de plan similaire à celui des salles du premier. Ces réserves, qui s'élevaient à une hauteur de 7 m, étaient voûtées d'arêtes ; celles-ci se sont écroulées et des pans entiers de leurs maçonneries sont tombées par-dessus les matériaux de remplissage, sur une épaisseur de 3 m ou plus. On en déduit que l'effondrement s'est produit longtemps après l'année 1291, année où le bâtiment fut abandonné par les Hospitaliers. Après avoir creusé dans cette couche de remplissage, l'on a découvert, sur le sol de la construction, des centaines d'ustensiles de terre cuite, in situ, bien alignés, rang après rang. Ces ustensiles de terre cuite sont des pains de sucre, poteries en argile de forme conique ayant, en leur sommet, une ouverture par laquelle se vidait la mélasse de la canne. Les ustensiles, déposés en ligne, s'appuient les uns contre les autres, le long du mur est de la salle 7, protégés de la casse par de la paille dispersée sur le sol et disposée entre eux.

Dans une autre partie de la salle l'on a trouvé, couchées sur le sol, des dizaines de jarres dénommées « jarres à mélasse » ainsi que des pains de sucre.

Acre, Centre Hospitaliers, salle 7

(fig. 3) La réserve des ustensiles à sucre

Image — Howard Smitline (IAA)

Tout contre le mur sud, dans la salle 8, on a découvert un ensemble d'escaliers conduisant au troisième niveau. Cet étage n'a pas été conservé ; mais, d'après les nombreux vestiges des parties écroulées, on peut supposer qu'il avait été construit avec faste, dans le style gothique. On a retrouvé des éléments d'arcs gothiques en pierre, sur lesquels sont visibles, bien conservés, les fragments d'une peinture sur enduit, haute en couleurs, noir, jaune et rouge. À côté des fragments d'arches, on a découvert aussi la clef de voûte qui fermait la croisée des ogives (?). Cette clef de voûte est particulièrement grande et ornée d'une rosette ronde aux feuilles d'acanthe.

La salle 9

Cette salle sert de passage entre la cour centrale et le fossé nord ; elle est couverte d'une voûte d'arêtes. Le passage se fait par un porche couvert d'un arc que défend une tour massive, construite au-dessus.La salle 10 et le réseau principal des égouts

Cette aile, qui se situe dans le coin nord-ouest de l'ensemble, est construite sur trois niveaux et constituait l'aile des latrines publiques. Le premier niveau est un niveau souterrain où se réunissent des conduites d'évacuation vers lesquelles étaient conduites les eaux usées de dizaines de canalisations, intégrées dans les murs du bâtiment, arrivant des salles des latrines publiques construites au-dessus de celui-ci (fig. 4).Acre, Centre Hospitalier, salle 10

(fig. 4) — salle souterraine collectant les latrines collectives

Image — Howard Smitline (IAA)

Le collecteur d'égout principal traversait l'ensemble hospitalier, du nord au sud, assemblant les eaux usées venues du réseau des latrines publiques, de la cour centrale et des autres constructions.

Un certain nombre de fouilles de sondage ont été effectuées un peu partout dans la ville, dans le but de suivre le tracé de ce collecteur ; il s'avère que c'est un chenal de 1 m de large sur 1,8 m de haut qui, traversant la ville du nord au sud, servait de réseau de tout-à-l'égout municipal. Ce chenal se déversait dans la mer, dans la zone du port (fig. 5).

Acre, Centre Hospitalier

(fig. 5) — Canal souterrain de l'égout

Image — Howard Smitline (IAA)

Au-dessus de cette pièce étaient construites des latrines supplémentaires qui n'ont pas été entièrement conservées ; en effet, à cet emplacement a été construite une autre salle à l'époque ottomane. Lors de fouilles faites au-dessous du carrelage de celle-ci, on a découvert une partie de l'agencement des sièges de latrines de cette salle. Il s'est avéré qu'il n'y avait ici que deux rangées de sièges alignés le long des murs de la salle. L'ensemble de ces latrines, découvertes en entier, est unique en son genre. Quelques rares installations de ce type ont été retrouvées en Angleterre et au Pays de Galles, dans des monastères et des hôpitaux des XIIIe et XIVe siècles

L'aile occidentale

Cette aile n'a pas encore été fouillée ; mais, d'après ce qui y a été déjà trouvé il semble que cette aile ait été bâtie sur deux niveaux au moins. Les vestiges architecturaux en ont été découverts parmi les éboulis, dans la partie ouest de la cour centrale. De plus, on a retrouvé, à leur place, accolés au mur de l'édifice, des chapiteaux décorés de corbeilles ou d'ornementations représentant des personnages ; ceux-ci indiquent que l'aile occidentale, elle aussi, était construite dans le style gothique. On y entrait, à partir de la cour centrale, par deux larges ouvertures couvertes d'arcs et elle servait, semble-t-il, d'aile d'habitation de l'Ordre.L'aile Sud

C'est dans cette partie de l'ensemble que se trouve construite la salle la plus impressionnante, mise au jour dans les années 1960. Elle est couverte par huit voûtes sur croisée d'ogives, hautes de 10 m, retombant sur trois piliers cylindriques d'un diamètre de 3 m.Quartier Hospitaliers d'Acre

(fig. 6) — Quartier Hospitaliers d'Acre Akka Akko Sources — Image Michael Dawes

Pour ordinateurs

L'aile orientale

Dans cette aile se trouvait une salle de vastes dimensions, la « Salle des Piliers », dont la superficie est d'environ 1300 m2. L'édifice est constitué d'un ensemble de 15 modules identiques couverts de voûtes d'ogives s'élevant à une hauteur de 8 m, retombant chacun sur quatre piliers de pierre carrés. Dans la zone sud et nord de la salle, des pans de voûtes se sont écroulés et sont tombés au-dessus d'une épaisse couche de matériaux de remplissage, d'une hauteur de 3 m, témoignant du fait que le plafond s'est écroulé longtemps après l'époque des Croisés -peut-être au moment de l'intense activité bâtisseuse de l'époque ottomane, au XVIIIe siècle.La salle des prisonniers

A l'est de la grande salle des piliers, on a découvert une salle supplémentaire, qui n'a aucun lien direct avec l'ensemble Hospitalier mais se trouve en communication avec la rue qui passait à l'est. Cette salle se trouve à un niveau inférieur de 2,5 m à celui des bâtiments qui lui sont contigus et son sol a été taillé à même la roche naturelle. Elle est couverte de six voûtes d'ogives en croix, d'une hauteur de 5 m. Hormis la porte au sud, la salle n'a ni fenêtres, ni aucun autre moyen d'éclairage. Le long des murs, l'on peut remarquer des dizaines de trous carrés dans lesquels se fixaient des crochets de métal portant les anneaux auxquels l'on enchaînait les prisonniers. Le fait que la pièce soit dépourvue de fenêtres, isolée de l'ensemble, construite à un niveau inférieur à celui où se déroulait la vie du quartier, vient renforcer l'hypothèse selon laquelle cette construction était la prison située dans le quartier des Hospitaliers et que mentionne un document de l'époque.La rue sud

Au sud de l'ensemble architectural des Hospitaliers, on a découvert une rue publique qui passait par le secteur des Hospitaliers. La rue suivait le tracé suivant : à partir de la porte située dans le mur d'enceinte nord de la ville, appelée « Porte Saint Jean », elle allait vers le sud, le long du mur oriental du complexe Hospitalier. De là, la rue se dirigeait vers l'ouest et passait entre le complexe Hospitalier et l'église Saint-Jean. Après avoir parcouru environ 50 m, la rue tournait vers le sud en direction du quartier génois. Dans cette partie se trouvait une porte monumentale de pierre, qui permettait aux Hospitaliers, en cas d'urgence, d'interdire au public le passage par cette rue. Celle-ci, d'une largeur de 4 m, était à ciel ouvert mais, de loin en loin et sur de courts tronçons, elle était couverte de voûtes d'arêtes. De cette rue, au sud, bifurquait une autre rue publique qui se dirigeait vers l'est (en direction du Quartier Royal). Cette rue, particulièrement large (d'environ 10 m) était pavée de dalles de pierre. Le long de la rue, dans sa partie sud, on a découvert trois échoppes orientées vers la rue mais, il est clair que, par la suite, des boutiques supplémentaires se sont installées là.L'église Saint-Jean

La construction de cette église est mentionnée pour la première fois dans un document datant de l'an 1149, de l'époque de la reine Mélisende. L'église était bâtie sur un réseau de salles voûtées et s'élevait à une très grande hauteur. Cet ensemble de voûtes est composé de deux parties. La partie la plus ancienne est à l'ouest, composée de deux salles voûtées d'arêtes ; pour constituer le soubassement de l'église, on y ajouta vers l'est quatre modules voûtés d'arrêtés d'une hauteur de 5,5 m.Cet ensemble de salles voûtées est resté entier, même après la destruction de l'église elle-même ; il est connu, de nos jours, sous le nom de « la Posta ». Au-dessus de celui-ci l'on a construit, au XIXe siècle, « la Saraya », le bâtiment de l'administration du pouvoir ottoman. Un sondage effectué dans la cour de la « Saraya » a révélé une partie du sol revêtu de dalles de marbre aux tons variés, trois colonnes de marbre écroulées sur place, un chapiteau corinthien polychrome, en marbre (fig. 7).

Acre, Centre Hospitalier

(fig. 7) — Châpiteau de marbre peint,

l'un des vestiges de l'église Saint Jean-Baptiste

Image — Howard Smitline (IAA)

Les marques de tailleurs de pierre

De nombreuses marques de tailleurs de pierre ont été découvertes, gravées sur les pierres de construction du complexe Hospitalier. Ces marques lapidaires constituent un des traits caractéristiques les plus marquants de la construction de l'époque franque.Conclusion

Les fouilles archéologiques effectuées dans le complexe architectural des Hospitaliers, qui avaient commencé dans les années cinquante du siècle dernier, ont été reprises dans les années quatre-vingt dix et se poursuivent depuis. Ces fouilles — parallèlement aux fouilles de sauvetage effectuées ces dernières années, au cours desquelles ont été découverts des tronçons de murailles de la ville, les bains publics du quartier Montmusard, une rue d'échoppes dans le quartier génois et d'autres vestiges encore... — confirment les descriptions des pèlerins chrétiens qui visitèrent la ville du XVe au XVIIIe siècle. Les vestiges de la ville de l'époque franque sont encore particulièrement impressionnants. Les fouilles accomplies ne représentent encore qu'un bien mince aperçu, une sorte de coup de projecteur donné sur la ville encore enfouie sous la ville ottomane : une ville entière avec ses rues, ses églises, ses forteresses, ses marchés et ses maisons individuelles. La suite des fouilles de l'Acre antique transformera ce lieu en l'un des sites les plus impressionnants de l'archéologie du pays.Sources : Eliezer Stern — L'Architecture en Terre Sainte au temps de Saint Louis — Tome 164-1, année 2006.

Bibliographie

J. Prawer, Histoire du Royaume latin de Jérusalem, traduit de l'hébreu par Gérard Nahon, 2 volumes, Paris, 1969-1970.B. Dichter, The Maps of Acre. An Historical Cartography, Acre, 1973.

D. Jacoby, « Crusader Acre in the Thirteenth Century: Urban Layout and Topography », Studi medievali, 1979, 3e série, t. 20, p. 1-45.

B. Z. Kedar, « The Outer Walls of Frankish Acre », Atiqot, 1997, t. 31, p. 157-180.

J. Patrick Greene, Medieval Monasteries, Londres, 1992.

J. Riley-Smith, The Knights of St.John in Jerusalem and Cyprus, Londres, 1967.

[Pour une autre interprétation, voir J. Riley-Smith, « Further Thoughts on the Layout of the Hospital in Acre », dans D. Coulon, C. Otten-Froux, P. Pagès et D. Valerian (édition), Chemins d'outre-mer. Etudes sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, Byzantina Sorbonensia 20, t. 2, Paris, 2004, p. 753-764.]

Sources : Eliezer Stern — L'Architecture en Terre Sainte au temps de Saint Louis — Tome 164-1, année 2006.

Autres quartiers

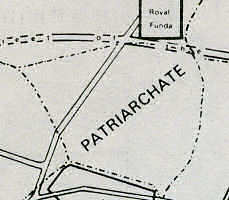

En plus de ces quatre quartiers, il y avait des quartiers spéciaux au nord-est de la vieille ville, ceux de l'Ordre teutonique, celui du patriarche, et de la cathédrale Sainte-Croix, peut-être la Grande mosquée (al-Jazzar). Leurs restes sont enterrés juste en dessous de la surface et leur taille est indiquée par le fait qu'un tel archéologique est ici sur une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus de la ville Croisée.

En plus de ces quatre quartiers, il y avait des quartiers spéciaux au nord-est de la vieille ville, ceux de l'Ordre teutonique, celui du patriarche, et de la cathédrale Sainte-Croix, peut-être la Grande mosquée (al-Jazzar). Leurs restes sont enterrés juste en dessous de la surface et leur taille est indiquée par le fait qu'un tel archéologique est ici sur une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus de la ville Croisée.

La fouille et le nettoyage de ce monticule pousserait probablement à la découverte de structures intéressantes.

La définitivement délimitées quarts n'ont pas suivi l'ensemble de la ville de la région.

Une grande partie de celui-ci était « neutre » et appartenait à la Couronne ou de diverses églises, nobles ou bourgeoises. Le marché royal (Funda Regis) était situé dans la partie nord-est de la ville, sur une importante artère est-ouest.

Il s'agit d'un complexe, une place de marché, des maisons douanières, le siège de la Cour du marché (Cour de la Fonde), et d'une auberge. Ibn Jubayr a laissé une description pittoresque de la Funda Regis d'Acre :

"Nous avons été reçu à la maison avec déférence, cette maison est un caravenserail fait pour accueillir les caravanes. Juste avant la porte, il y a des bancs de pierre, des tapis sont déposés par les Chrétiens commis de douane. Les marchands ont déposé leurs bagages et déposée dans les étages supérieurs.

Les bagages de tous ceux qui n'étaient pas des marchands ont également été examiné dans le cas où il figure cachée de marchandises, après quoi les propriétaire ont été autorisés à aller chercher un hébergement où il voulait. »

Comme cela a été dit, un nouveau quartier appelé Montmusard développé au nord de la vieille ville, les murs et pas défendus resté jusqu'au milieu du 13e siècle.

L'opinion est divisée sur la signification du nom et de sa dérivation. Certains le font remonter au Français, l'interprétation est que « La coline des Chevaliers, » d'autres voient dans le nom du mot arabe qui signifie Mazar un tombeau sacré.

L'opinion est divisée sur la signification du nom et de sa dérivation. Certains le font remonter au Français, l'interprétation est que « La coline des Chevaliers, » d'autres voient dans le nom du mot arabe qui signifie Mazar un tombeau sacré.

Le quatier complètement disparu. Bien que les vestiges des structures des Croisés soient fréquemment découvre quand les fondations modernes sont creusées dans cette partie de l'Acre, qui se situe à l'extérieur des murs, il n'y a pas de possibilité d'identifier les bâtiments du quartier.

La seule source fiable pour identifier le plan général sont des cartes de la ville et des chroniques fragmentaires du 13e siècle.

Les alentours étaient entourés par une double ligne de remparts érigée par le roi Louis IX de France entre 1251 et 1254.

Ils étaient habités (Inter alia) par des Syriens Chrétiens et très certainement aussi par des Juifs.

De grandes parties appartenaient aux Ordre des Hospitaliers et des Templiers et il y avait ici des palais, des marchés, des parcs à bestiaux.

Une autre partie appartenait à l'évêque de Bethléem, plusieurs maisons religieuses et églises étaient aussi situées là-bas, et une zone spéciale était occupée par les Francs d'origine anglaise.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

Eglises et Monastères

Les sources attribuent à Acre pas moins de trente-sept églises. La cathédrale, l'Eglise de la Sainte Croix, était située au Nord-Est de la ville en bordure du quartier Hospitaliers. Parmi les fidèles des églises de la cité, l'église de Saint Michel, au Nord-Ouest de la cité sur la côte, donna son nom à la proche enceinte de la cité, et Saint André situé sur près sur la côte près de l'extrémité sud du cap « Le Cap des Tempêtes, » était apparemment l'église de la commune de Saint André, qui joua un rôle prédominant dans l'histoire du royaume dans les années 1230 et 1240. Son emplacement à la pointe du cap en fit un des points repères dominant de la cité, et on s'y réfère dans les instructions navales.Des vestiges de l'église ont été vus par de nombreux voyageurs qui visitèrent Acre après sa destruction. Un dessin de 1681 nous permet de reconstruire le bâtiment. C'était une belle stucture gothique avec une nef et deux ailes, éclairées par des fenêtres ogivales à lancette et entourée par des arcades aveugles aux arches pointues. Il y avait trois portails dont l'un fut démonté après la chute d'Acre par le sultan Baibars et fut reconstruit au Caire en l'honeur de sa victoire sur les Francs à l'entrée de la mosquée où se trouve son mausolé. Les vestiges de l'église disparurent à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, une petite église Grecque-Orthodoxe dédiée à Saint Jean fut construite sur ses ruines, qui se situe près du phare actuel. En dessous ont été découvertes des cryptes croisées appartenant à l'ancienne église.

Les Odres Militaires maintinrent également des églises dont les nombreux ordres religieux avaient de maisons à Acre: les Carmélites, les Dominicains, les Augustains et les Franciscains. Le monastère franciscain fut fondé par Saint Francois d'Assise qui se trouvait à Acre en 1219. Il y eut aussi des couvents appartenant aux Augustains, les Soeurs de Sainte Claire, Saint Lazare, Sainte Anne, Sainte Catherine, Sainte Brigitte et d'autres.

Sources : B. Dichter Eng. — The Maps of Acre and Historical Cartography — Published by the Municipality of Acre — Israel — 1973

Retour