Retour Temple Retour Fondation

L'Origines des Croisades

Expéditions militaires entreprises par les chrétiens d'Occident à partir de 1095, habituellement à la demande du pape, pour soustraire à la domination des musulmans les Lieux saints de Palestine (aujourd'hui Israël et Palestine), et notamment le tombeau du Christ à Jérusalem. Les croisades, au nombre de huit, se sont achevées en 1270.Cette origine remonte au soulèvement politique qui s'est produit à la suite de l'expansion des Turcs Seldjoukides au Proche-Orient, au milieu du XIe siècle. La conquête de la Syrie et de la Palestine par les Seldjoukides musulmans, maîtres de Jérusalem en 1078, alarme les chrétiens en Occident. Simultanément, d'autres envahisseurs turcs s'enfoncent profondément dans les territoires de l'Empire byzantin et soumettent de nombreux chrétiens grecs, syriens et arméniens. Les pèlerinages en Terre sainte deviennent alors plus risqués en raison des guerres entre les Turcs et les Byzantins.

A l'origine des croisades, il y a également l'ambition des papes qui cherchent à étendre leur pouvoir spirituel et temporel. Les armées croisées deviennent, en un sens, le bras armé de la politique papale. Les chrétiens, en prenant la croix, n'attendent rien en retour et se contentent d'offrir leurs services à Dieu, bien que les risques et les souffrances encourus restent réels : maladies, longues expéditions et mort au combat. Non seulement les croisés ne tirent guère de bénéfices de leur participation à une croisade, mais cette participation même est une aventure particulièrement onéreuse : un chevalier doit financer son voyage dont le coût équivaut approximativement à quatre fois son revenu annuel. En tentant de comprendre pourquoi tant d'hommes ont pris la croix, certains historiens spécialistes du Moyen-âge ont mis l'accent sur l'importance de la croissance démographique et commerciale en Europe, entre le XIIe et le XIVe siècle. Les croisades s'expliquent donc par la recherche d'une zone d'expansion territoriale, pour une partie de cette population, et d'un débouché aux ambitions de seigneurs avides d'exploits, de richesses et d'aventures. Elles ont également offert de riches opportunités commerciales aux marchands des cités méditerranéennes d'Occident, en particulier Gênes.

Pise et Venise

Quels qu'aient été les motivations des croisés, ces expéditions ont donné un élan à la société de la chrétienté médiévale. En voulant reprendre les Lieux saints, musulmans depuis le VIIIe siècle, l'Europe catholique espère, plus ambitieusement, porter un coup mortel à l'islam contre lequel la lutte est déjà engagée avec la « Reconquista » espagnole.Première croisade

Les armées des croisés

Dans ses grandes lignes, la première croisade se déroule selon le plan établi par le pape. Le recrutement s'effectue durant le restant de l'année 1095 et dans les premiers mois de 1096, et les armées, composées de chevaliers, se rassemblent à la fin de l'été 1096. En majorité, ces chevaliers viennent du royaume de France, mais également du sud de l'Italie, de Lorraine, de Bourgogne et de Flandre.Le pape ne se doutait pas de l'enthousiasme et de la ferveur que son appel à la croisade allait susciter parmi les simples citadins et les paysans. En effet, parallèlement à la croisade des barons se forme une croisade des pauvres dont le principal initiateur et prédicateur est Pierre l'Ermite, originaire d'Amiens. Partis les premiers, ces croisés, dirigés par Pierre l'Ermite et Gautier Sans Avoir traversent l'Europe centrale, commettant nombre d'exactions sur leur passage (notamment en Germanie contre les Juifs). Environ 12 000 d'entre eux atteignent le Proche-Orient mais, mal équipés, ils sont rapidement anéantis par les Turcs à Nicomédie (aujourd'hui Izmit) en octobre 1096.

La conquête de l'Anatolie

Parties par des voies différentes, les quatre armées de croisés nobles — conduites par Godefroi de Bouillon, Bohémond 1er, le comte de Toulouse Raymond de Saint-Gilles et le légat du pape Adhémar de Monteil — arrivent à Constantinople entre novembre 1096 et mai 1097. Profitant de cette croisade, l'empereur byzantin Alexis 1er Comnène propose, en échange de son aide, la signature d'un traité accordant à l'Empire la restitution de tous les anciens territoires byzantins reconquis.

L'étape suivante est la cité d'Antioche, en Syrie septentrionale. Le 21 octobre 1097, les croisés mettent le siège devant la ville qui ne tombe que le 3 juin 1098. Mais à peine ont-ils enlevé Antioche qu'ils sont attaqués par une armée turque venue aider les assiégés. Les croisés, et particulièrement Bohémond 1er, attendent en vain le secours du Byzantin. Ils repoussent seuls les Turcs, le 28 juin. Bohémond 1er décide alors de s'établir à Antioche, au lieu de restituer la ville à Alexis Comnène.

La prise de Jérusalem

Après avoir passé quelques temps à Antioche, les croisés se remettent en marche pour la dernière partie de leur périple, à la fin du mois de novembre 1098. En mai 1099, ils atteignent les frontières nord de la Palestine et, au soir du 7 juin, ils campent enfin en vue des murs de Jérusalem.La cité, sous contrôle égyptien, s'est préparée au siège. Les croisés attaquent le 15 juillet 1099, soutenus par des renforts génois et des machines de siège nouvellement construites, et massacrent la quasi-totalité des habitants musulmans. Après plus de deux années d'expédition, l'objectif des croisés est enfin atteint : la cité sainte est libérée, et « purifiée » par le sang des infidèles vaincus.

Apogée de la puissance latine en Orient

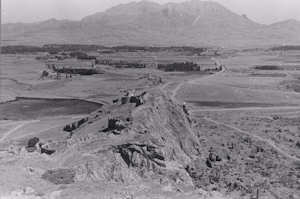

Dans le sillage de la première croisade, quatre États latins sont créés au Levant. Le plus puissant d'entre eux est le royaume latin de Jérusalem, dirigé, à la mort de Godefroi de Bouillon (1100), par son frère Baudouin 1er (Baudouin de Boulogne, frère de Godefroy). Au nord de ce royaume se trouve le petit comté de Tripoli sur le littoral syrien ; au-delà de Tripoli, la principauté d'Antioche, centrée sur la vallée de l'Oronte ; tout à fait à l'est, le comté d'Édesse, en grande partie peuplé de chrétiens arméniens.Pour défendre les États latins, des ordres de moines-soldats sont organisés en armée permanente : ainsi les Hospitaliers, en 1113, et les Templiers, en 1118. Des forteresses sont érigées, tel le fameux krak ou Crac des Chevaliers. Profitant de cette nouvelle communication avec l'Orient, le commerce méditerranéen s'intensifie et devient florissant.

Retour Temple